屋根の雨漏り修理を自分でやる前に知っておくべきこと!応急処置の方法や費用相場を解説

突然の雨漏り、「業者を呼ぶ前に、まずは自分で修理できないか?」とお考えではありませんか。天井のシミや壁を伝う水滴を見つけると、誰でも焦ってしまうものです。できるだけ費用をかけずに、今すぐこの状況を何とかしたいという気持ちは当然のことです。

結論から言うと、雨漏り修理を自分で行うことは可能ですが、正しい知識を持って「自分でできる範囲」と「プロに任せるべき範囲」を的確に見極めることが極めて重要です。なぜなら、知識がないままのDIYは、雨漏りを悪化させたり、屋根からの転落といった重大な事故につながったりする危険性をはらんでいるからです。最悪の場合、建物の内部が腐食し、数百万円規模の修繕費が必要になるケースも少なくありません。

この記事では、雨漏り修理のプロである「雨漏り屋根修理DEPO」が、ご自身で雨漏り修理を行うための具体的な手順から、安全な応急処置、DIYの限界まで徹底的に解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたは雨漏りの現状を冷静に把握し、「自分で安全に応急処置・修理する」か「賢く専門業者に依頼する」か、自信を持って最適な判断を下せるようになります。まずは被害を最小限に食い止めるための、正しい第一歩を踏み出しましょう。

この記事でわかること

- 雨漏りの本当の原因を突き止めるための具体的な調査方法

- 屋根や外壁、窓など場所別の自分でできる雨漏り修理の全手順

- ホームセンターで揃う防水テープやコーキング剤など必要な道具と費用

- 自分でやってはいけない危険な雨漏りのサインとDIYの限界点

- 屋根上作業で命を守るための絶対的な安全対策

- DIYと業者依頼の費用やリスクを比較し、最適な選択をするための判断基準

- 自己負担ゼロも?火災保険を使って修理費用を抑える方法

雨漏り修理を自分でする基本手順。場所別のやり方を徹底解説

雨漏りを自分で修理するには、まず原因の場所を特定し、屋根や外壁といった場所ごとに正しい手順で応急処置を行うことが大切です。なぜなら、場所によって雨漏りの原因や適切な修理方法が全く異なり、間違った対処はかえって被害を広げてしまう危険があるからです。

この記事でわかる場所別のDIY修理手順

- 屋根の雨漏り修理

- 外壁からの雨漏り修理

- 窓やサッシ周りの雨漏り修理

- ベランダやバルコニーからの雨漏り修理

この記事を読めば、雨漏りが発生しやすい場所ごとの、具体的なDIY修理手順がわかります。ご自身の状況に合った修理方法を確認し、安全第一で作業を進めましょう。

屋根の雨漏り修理を自分でする方法。屋根材別の応急処置

屋根の雨漏り修理は、スレート、瓦、トタンといった屋根材の種類を見極め、それぞれの特徴に合った応急処置を選ぶことが成功の鍵です。屋根材ごとに弱点や劣化の仕方が違うため、それに合った補修材や方法を選ばないと、一時的に雨漏りが止まってもすぐに再発してしまうからです。

屋根材別の応急処置

- スレート屋根のひび割れをコーキングで埋める

- 瓦屋根のズレや割れを応急処置する

- トタンなど金属屋根のサビや穴を塞ぐ

- ブルーシートで屋根全体を応急処置する

ここでは、最も雨漏りが起きやすい屋根について、屋根材別に自分でできる応急処置の方法を具体的に解説していきます。

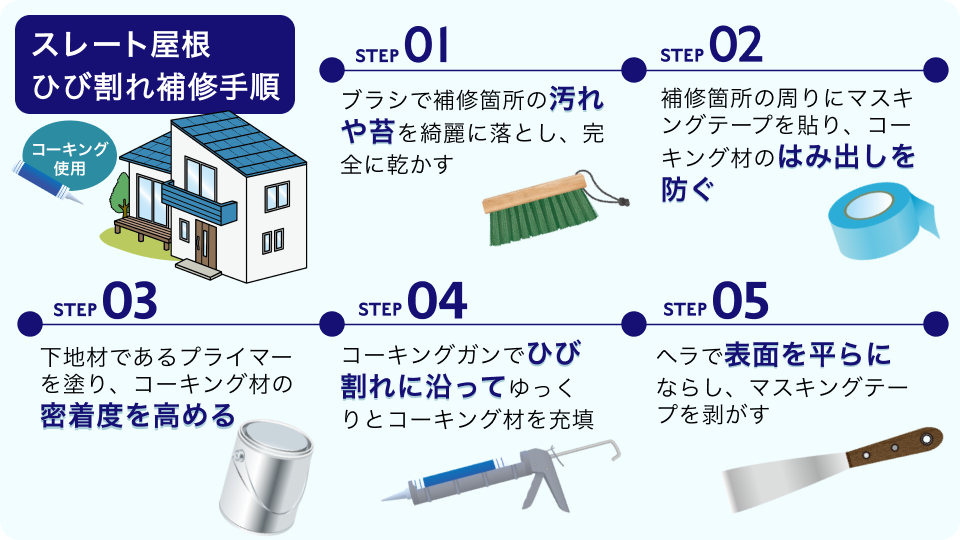

スレート屋根のひび割れをコーキングで埋める手順

スレート屋根にできた髪の毛のような細いひび割れ(ヘアークラック)は、変成シリコン系のコーキング材を使えば自分で補修が可能です。小さなひび割れでも、放置すれば雨水が侵入する原因となるため、業者を呼ぶ前にコーキング材で隙間をしっかり埋め、被害の拡大を一時的に防ぎましょう。

参考記事:コーキング材で隙間をしっかり埋め

スレート屋根の補修手順

- ブラシで補修箇所の汚れや苔を綺麗に落とし、完全に乾かします。

- 補修箇所の周りにマスキングテープを貼り、コーキング材のはみ出しを防ぎます。

- 下地材であるプライマーを塗り、コーキング材の密着度を高めます。

- コーキングガンでひび割れに沿ってゆっくりとコーキング材を充填します。

- ヘラで表面を平らにならし、コーキング材が固まる前にマスキングテープを剥がして完了です。

費用はコーキング材が1本1,000円前後、コーキングガンが1,000円前後です。

必要な道具とプロのコツ

- 必要な道具: 変成シリコン系コーキング材、コーキングガン、プライマー、マスキングテープ、ヘラ、ワイヤーブラシ、軍手

- プロのコツ: コーキング材は紫外線や熱に強い「変成シリコン系」を選びましょう。「シリコン系」は上から塗装ができないため、屋根には不向きです。

- 注意点: 幅が1mm以上の大きなひび割れや、スレート自体が大きく割れている場合はDIYでの補修は危険です。すぐに専門業者に相談してください。

瓦屋根のズレや割れを応急処置するやり方

台風や強風でずれたり小さく割れたりした瓦は、瓦用のコーキング材や強力な防水テープを使って応急処置ができます。瓦のわずかなズレや割れから雨水が侵入し、下の防水シートを傷めて本格的な雨漏りに繋がるため、早めの対処が大切です。

瓦がずれている場合はまず元の位置にそっと戻し、割れている場合はゴミなどを取り除いてから、瓦用のコーキング材で隙間を埋めるか、強力な防水テープを隙間なく貼り付けます。これにより、一時的に雨水の侵入を防げます。瓦用のコーキング材(なんばん漆喰など)は1,500円程度、強力防水テープは2,000円程度で購入できます。

安全のための最重要注意点とNG行動

- 安全作業の鉄則: 瓦屋根は非常に滑りやすく、素人が歩くと瓦をさらに踏み割ってしまう危険性が高いです。絶対に一人で作業せず、ヘルメットや安全帯を着用してください。少しでも危険を感じたら作業を中止し、プロに依頼しましょう。

- やってはいけないこと: ずれた瓦を無理やり押し込む、割れた瓦を普通の接着剤で付けるといった行為は、さらなる破損や事故につながるため厳禁です。

トタンなど金属屋根のサビや穴を塞ぐ補修方法

トタンなどの金属屋根にできたサビによる小さな穴は、防水テープや金属屋根用の補修スプレーを使えば自分で応急処置ができます。小さなサビや穴でも放置すると、そこから雨水が入り込み、屋根の下地を腐らせる原因となるため、見つけ次第すぐに対処することが重要です。

まず、ワイヤーブラシやサンドペーパーで穴の周りのサビを徹底的にこすり落とし、綺麗に拭き取って乾燥させます。その後、穴を完全に覆うように強力な防水テープをしっかり貼り付けるか、金属用の補修パテで穴を埋め、乾いた上から補修スプレーを吹き付けます。防水テープは2,000円程度、補修パテは1,500円程度で手に入ります。

必要な道具とプロのコツ

- 必要な道具: ワイヤーブラシ、サンドペーパー、布、パーツクリーナー、防水テープまたは金属用補修パテ、保護メガネ、軍手

- プロのコツ: サビを落とした後に「サビ転換剤」を塗っておくと、残った赤サビが黒サビに変化し、サビの再発を抑える効果が高まります。

- 注意点: サビが広範囲に及んでいたり、手で触って屋根がブヨブヨしたりする場合は、下地まで腐食している可能性が高いです。その際はDIYでの補修は不可能なため、すぐに専門業者に連絡してください。

ブルーシートを使った屋根の応急処置。正しいかけ方と固定方法

雨漏りの原因箇所が特定できない場合や、広範囲にわたって雨漏りしている場合は、ブルーシートで屋根全体を覆う応急処置が最も確実な方法です。不適切なDIYで被害を悪化させるリスクを冒すより、まずはブルーシートで雨水の侵入を完全にシャットアウトし、家の中への被害拡大を防ぐことが最優先だからです。

雨漏り箇所より一回り大きいブルーシートを用意し、屋根の頂上(棟)から軒先に向かって広げ、水が上から下に流れるように覆います。固定には土嚢や水を入れたペットボトルを重しとして使い、風で飛ばされないよう多めに、等間隔に置きましょう。ブルーシートは1枚1,000円から3,000円、土嚢袋は10枚で500円程度です。

安全作業の鉄則と固定のコツ

- 安全作業の鉄則: ブルーシートをかける作業は、屋根の上で大きなシートを扱うため非常に危険です。必ず晴れた風のない日を選び、2人以上で作業してください。滑りにくい靴、ヘルメット、安全帯は必須です。

- 固定のコツ: シートを固定する際に、釘やビスを直接屋根に打ち込むのは絶対にやめましょう。新たな雨漏りの原因を作ってしまいます。土嚢はシートの縁を巻き込んでから置くと、風で煽られにくくなります。

外壁のひび割れやサイディングからの雨漏りを自分で修理する方法

外壁からの雨漏りは、モルタル壁の小さなひび割れや、サイディングの目地の劣化が原因の場合が多く、それぞれに適した補修材を使えば自分で対処できます。外壁のわずかな隙間でも、雨水は風圧などで内部に侵入し、断熱材を濡らしたり構造材を腐らせたりする原因となるため、早期の補修が重要です。

外壁のDIY修理ポイント

- モルタル外壁の小さなクラックを補修材で埋める

- サイディングの目地にあるコーキングを打ち替える

- サイディングボード自体の割れを応急処置する

ここでは、外壁からの雨漏りを自分で直すための具体的な手順を解説します。

参考記事:外壁からの雨漏り

モルタル外壁の小さなクラックを補修材で埋める方法

モルタル外壁にできた幅0.3mm未満の髪の毛のようなひび割れ(ヘアークラック)は、スプレー式の補修材やセメント系の補修材を使えばDIYで埋めることが可能です。ヘアークラックは今すぐ雨漏りに直結するわけではありませんが、放置するとひび割れが成長し、構造クラックへと悪化する可能性があるため、小さいうちに塞いでおくことが望ましいからです。

まずブラシでひび割れ部分の汚れを落とし、よく乾燥させます。スプレー式補修材ならひび割れに沿って吹き付けるだけ、セメント系補修材なら水で練って刷り込むように塗りつけます。スプレー式は1本1,500円程度、セメント系は1kgで1,000円程度です。

必要な道具と補修材の選び方

- 必要な道具: ワイヤーブラシ、補修材(スプレー式またはセメント系)、ヘラ(セメント系の場合)、保護メガネ、軍手

- 補修材の選び方: 手軽さを重視するならスプレー式、耐久性を重視するならセメント系がおすすめです。

- 注意点: ひび割れの幅が0.3mmを超える場合や、ひび割れに段差がある場合は、建物の構造に問題がある可能性があります。自分で判断せず、専門業者に診断を依頼してください。

サイディングの目地にあるコーキングを打ち替える手順

サイディングボードの継ぎ目にあるコーキングがひび割れたり剥がれたりしている場合、カッターナイフで古いコーキングを除去し、新しく打ち替えることで雨漏りを修理できます。コーキングは建物の防水性を保つ重要な部分であり、劣化を放置するとそこから雨水が侵入し、壁の内部を腐食させる直接的な原因となるからです。

コーキングの打ち替え手順

- カッターで古いコーキングの両脇に切り込みを入れ、ペンチで引き抜きます。

- 目地底を綺麗に清掃し、両脇にマスキングテープを貼ります。

- プライマーを塗り、新しいコーキング材を充填します。

- ヘラで表面を平らにならし、固まる前にテープを剥がして完了です。

費用はコーキング材1本1,000円、プライマー1缶1,500円程度です。

必要な道具とプロのコツ

- 必要な道具: カッターナイフ、ペンチ、マスキングテープ、プライマー、変成シリコン系コーキング材、コーキングガン、ヘラ

- プロのコツ: 古いコーキングを撤去する際、目地の底にある「バックアップ材」を傷つけないように注意しましょう。

- コーキング材の選び方: 外壁には、上から塗装ができる「変成シリコン系」または「ウレタン系」のコーキング材を選びましょう。

サイディングボード自体の割れを補修する応急処置

物が当たって欠けたり割れたりしたサイディングボードは、専用のパテや補修キットを使えば、部分的な応急処置が可能です。割れた部分をそのままにしておくと、そこから雨水が侵入するだけでなく、ボードの反りやさらなる破損につながる恐れがあるため、一時的にでも塞いでおくことが重要です。

割れた部分の汚れを落として乾燥させた後、サイディング用の補修パテを充填し、ヘラで平らにならします。パテが乾いたらサンドペーパーで表面を整え、最後にサイディングの色に合った補修用塗料を塗って仕上げましょう。補修パテは2,000円程度、補修用塗料は1,500円程度で購入できます。

必要な道具とパテ選びのコツ

- 必要な道具: ブラシ、布、サイディング用補修パテ、ヘラ、サンドペーパー、補修用塗料、筆

- パテ選びのコツ: サイディングの素材(窯業系、金属系など)に合った専用のパテを選びましょう。わからない場合はホームセンターの店員さんに相談するのが確実です。

- 注意点: 割れが大きい場合や複数箇所が破損している場合は、DIYでの補修には限界があります。ボード自体の交換が必要になるため、専門業者への相談をおすすめします。

窓やサッシ周りから雨漏りした時の修理を自分でするコツ

窓やサッシ周りの雨漏りは、外壁との取り合い部分にあるコーキングの劣化が主な原因であり、この部分を補修することで解決できる場合があります。窓周りは建物の構造上、雨水が侵入しやすい弱点の一つであり、コーキングの劣化を放置すると、壁の内部に水が回り、気づかないうちに大きな被害につながる可能性があるからです。

窓周りのDIY修理ポイント

- サッシ周りの劣化したコーキングを補修する

- 窓枠の隙間を防水テープで塞いで応急処置する

- 雨漏りか結露かを見分ける

それぞれのポイントについて、自分でできる補修方法と注意点を解説します。

参考記事:窓やサッシ周りの雨漏り

サッシ周りの劣化したコーキングを補修するやり方

窓サッシと外壁の隙間を埋めているコーキングにひび割れや肉やせが見られる場合、古いコーキングの上から新しいコーキングを重ね塗り(増し打ち)することで応急処置ができます。既存のコーキングを全て撤去する「打ち替え」は技術が必要ですが、「増し打ち」ならDIYでも比較的簡単に行え、劣化したコーキングの防水機能を一時的に回復させることができるからです。

補修箇所の汚れを綺麗に拭き取り、両脇にマスキングテープを貼ってプライマーを塗布します。その後、コーキングガンで古いコーキングを覆うように新しいコーキング材を充填し、ヘラで表面を整えます。最後に、コーキングが乾く前にマスキングテープを剥がせば完了です。費用はコーキング材1本1,000円程度です。

必要な道具とプロのコツ

- 必要な道具: ブラシ、布、マスキングテープ、プライマー、変成シリコン系コーキング材、コーキングガン、ヘラ

- プロのコツ: 増し打ちをする前に、剥がれかかっている古いコーキングはカッターなどで取り除いておくと、新しいコーキングがしっかり密着します。

- 注意点: 増し打ちはあくまで応急処置です。数年後には専門業者による本格的なメンテナンス(打ち替え)を検討しましょう。

窓枠の隙間を防水テープで塞いで雨漏りを止める応急処置

今すぐポタポタと垂れてくる雨漏りを止めたいという緊急時には、防水テープをサッシと壁の隙間に貼ることで、一時的に水の侵入を食い止めることができます。専門的な道具がなくても、ホームセンターで手軽に購入できる防水テープを使えば、誰でも簡単に作業ができ、被害の拡大を最小限に抑えることが最優先されるからです。

雨漏りしている箇所の周辺を乾いた布で拭き、汚れや水分を完全に取り除きます。次に、サッシと外壁の境目をまたぐように、防水テープを空気が入らないようにしっかりと貼り付けましょう。特にテープの角や端は、指で強く押さえて隙間ができないように密着させることが重要です。屋外用の強力防水テープは1巻2,000円程度で購入できます。

テープ選びのコツと注意点

- テープ選びのコツ: 屋外での使用を想定した、耐候性・防水性に優れたアルミ製やブチルゴム製の強力防水テープを選びましょう。幅が広いテープのほうが安心です。

- 注意点: これはあくまで台風が来ている間など、一時的な避難措置です。天候が回復したら、根本的な原因を特定し、適切な修理を行う必要があります。

これは雨漏り?それとも結露?簡単な見分け方と確認ポイント

窓周りの水滴が雨漏りか結露かを見分けるには、水滴が発生するタイミングと場所を確認するのが最も簡単な方法です。雨漏りと結露では原因も対処法も全く異なるため、正しく見分けなければ、見当違いの修理をして時間とお金を無駄にしてしまいます。

雨漏りと結露の見分け方

| 確認ポイント | 雨漏りの可能性が高いケース | 結露の可能性が高いケース |

|---|---|---|

| タイミング | 雨の日や雨が降った後だけ発生する | 天候に関係なく、冬の朝方や暖房使用時に発生する |

| 場所 | サッシと壁の境目、窓枠の上部から垂れた跡がある | 窓ガラスの表面全体やサッシの金属部分に水滴がつく |

原因別のチェックポイント

- 雨漏りの場合: 窓の外側、真上や外壁を確認し、ひび割れやコーキングの切れがないかチェックします。

- 結露の場合: 結露は室内の暖かい空気が冷たい窓で冷やされて発生します。定期的な換気や除湿機の使用、二重窓への交換などが有効な対策です。

ベランダやバルコニーの床からの雨漏りを自分で修理する方法

ベランダやバルコニーからの雨漏りは、床の防水層の劣化や排水溝の詰まりが主な原因であり、DIYで補修・清掃することで解決できるケースがあります。ベランダは常に雨風にさらされているため防水機能が低下しやすく、階下への雨漏りは大きな被害につながるため、床のひび割れや水はけの悪さに気づいたら早めに対処することが重要です。

ベランダのDIY修理ポイント

- 防水層の小さなひび割れをトップコートで補修する

- 排水溝(ドレン)の詰まりを解消する

- 手すり壁と床の隙間をコーキングで埋める

ここでは、ベランダからの雨漏りを自分で直すための具体的な手順を解説します。

参考記事:ベランダやバルコニーからの雨漏り

防水層の小さなひび割れをトップコートで補修する

ベランダ床の表面にできた小さなひび割れは、防水層を保護する「トップコート」を塗り直すことで、防水機能を回復させることができます。トップコートは紫外線や雨風から下の防水層を守る役割を担っており、5年程度で劣化します。これを塗り直すことで、防水層自体の寿命を延ばし、雨漏りを予防できるのです。

まず、デッキブラシなどで床全体の汚れを徹底的に洗い流し、完全に乾燥させます。次に、マスキングテープで養生し、プライマーを塗布。乾いたら、ローラーでトップコートを均一に塗り、乾燥後にもう一度重ね塗りするとより効果的です。トップコート塗料は3kgで5,000円程度からあります。

必要な道具とプロのコツ

- 必要な道具: デッキブラシ、プライマー、トップコート塗料、ローラー、ハケ、マスキングテープ、塗料容器

- プロのコツ: 作業はよく晴れて乾燥した日に行いましょう。湿気が多いと塗料の乾燥不良や剥がれの原因になります。

- 注意点: ひび割れが深く防水層まで達している場合や、床がブヨブヨする場合は専門業者に相談が必要です。

排水溝であるドレンの詰まりを解消して水はけを良くする

ベランダの排水溝(ドレン)に溜まった落ち葉やゴミを取り除き、清掃するだけで、水はけが原因の雨漏りは簡単に解消できます。排水溝が詰まるとベランダに雨水が溜まり、行き場のなくなった水がサッシの隙間などから室内に侵入してしまうからです。

まず軍手をして手で取れるゴミを取り除き、針金ハンガーなどで奥の詰まりをかき出します。最後にバケツの水を一気に流し、スムーズに排水されるか確認しましょう。この作業に特別な費用はほとんどかかりません。

必要な道具と予防策

- 必要な道具: 軍手、ゴミ袋、トングや割り箸、針金ハンガー、バケツ

- 予防策: 排水溝の上に設置する「ドレンキャップ」を100円ショップやホームセンターで購入して取り付けると、大きなゴミを防ぎ、掃除が楽になります。

- 注意点: パイプクリーナーを使っても詰まりが解消しない場合は、配管の奥に問題がある可能性も考えられます。

手すり壁と床の取り合い部分にある隙間をコーキングで埋める手順

ベランダの手すりを支える壁(笠木)と床のつなぎ目にできた隙間は、コーキング材で埋めることで、水の侵入を防ぐことができます。この「取り合い」と呼ばれる部分は、動きの違う部材が接しているため隙間ができやすく、雨漏りの原因となりやすい非常に重要な防水ポイントだからです。

補修したい隙間の汚れを落としてからマスキングテープを貼り、プライマーを塗布します。その後、コーキングガンで隙間にコーキング材を充填し、ヘラで表面を平らにならしましょう。コーキングが乾く前にマスキングテープを剥がして完了です。費用はコーキング材が1本1,000円前後、プライマーが1,500円前後です。

必要な道具とコーキング材の選び方

- 必要な道具: ブラシ、布、マスキングテープ、プライマー、変成シリコン系コーキング材、コーキングガン、ヘラ

- コーキング材の選び方: 屋外の様々な素材に使える、耐候性の高い「変成シリコン系」のコーキング材が最適です。

- 注意点: 床との取り合い部分を補修しても雨漏りが止まらない場合は、手すり壁の上部(笠木)のつなぎ目から水が侵入しているケースも多いです。笠木部分の点検も行いましょう。

まずは原因特定から。雨漏り箇所を突き止める調査方法

雨漏り修理を自分で行ううえで最も大切なことは、焦って修理を始めるのではなく、まず水の浸入口である原因箇所を正確に特定することです。なぜなら、原因箇所を間違えたまま修理しても雨漏りは止まらず、修理費用や時間が無駄になるからです。それだけでなく、気づかないうちに建物内部の腐食が進み、被害が拡大してしまう危険性もあります。

例えば、天井のシミの真上が浸入口だと考えてそこだけを修理しても、雨漏りが止まらないケースは少なくありません。実際には、屋根の全く違う場所から水が浸入し、柱や梁を伝ってシミの場所まで流れてきていることがよくあります。

正確な原因を突き止めるために、まずは以下の手順で調査を行いましょう。

ご自身でできる雨漏り原因調査チェックリスト

- 室内からの確認: まずは雨漏りが発生している部屋や、その真上の天井裏・押し入れなどを確認します。懐中電灯を使い、雨染みやカビ、木材が濡れた跡がないか探します。

- 外からの目視確認: 屋根や外壁に、ひび割れ・ズレ・剥がれなどがないか目で見て確認します。特に、屋根材の重なり部分や、壁と屋根の取り合い、窓サッシの周りは水が浸入しやすいポイントです。

- 散水調査(慎重に): 疑わしい箇所にホースなどで水をかけ、室内への漏水を確認する方法です。ただし、水をかける場所や量を間違えると被害を広げる可能性もあるため、原因箇所がある程度絞り込めている場合に行う最終手段と考えましょう。

このように、落ち着いて原因を絞り込むことが、無駄な作業と被害拡大を防ぐための第一歩です。

雨漏り修理に使うコーキングや補修スプレーなど道具の選び方と使い方

雨漏りを自分で直すには、コーキング剤や防水テープなど、場所や原因に合った道具を正しく選んで使うことが大切です。なぜなら、間違った道具を選ぶと、せっかく修理してもすぐに水が漏れてきたり、建物を傷つけてしまったりする可能性があるからです。

例えば、屋根の瓦のズレには瓦用の強力な接着剤を、外壁のひび割れには弾力性のあるコーキング剤を選ぶ必要があります。また、防水テープは一時的な応急処置には便利ですが、恒久的な修理には向いていないなど、各道具の特性を理解して使い分けなくてはなりません。

まずは、DIYでの雨漏り修理でよく使われる道具と材料の全体像を、一覧で確認しましょう。

DIY雨漏り修理 道具・材料クイックガイド

| 道具・材料の種類 | 主な用途 | 価格相場(目安) | 特徴・選び方のポイント |

|---|---|---|---|

| コーキング剤 | 外壁のひび割れ、サッシ周りの隙間埋め | 500円~2,000円 | 耐候性と弾力性に優れた変成シリコン系が万能。屋外用を選ぶのが基本です。 |

| 防水テープ | 屋根材の割れ、外壁の亀裂への応急処置 | 1,000円~3,000円 | 屋外用の強力な粘着力と耐候性があるものを選びましょう。幅が広いと作業しやすいです。 |

| 防水シート(ブルーシート) | 広範囲の雨漏りに対する応急的な養生 | 500円~5,000円 | UVカット機能付きは劣化しにくく長持ちします。土のうや重しで固定して使います。 |

| 補修スプレー | 金属屋根のサビや小さな穴、コンクリートの細かいひび割れ | 1,000円~3,000円 | 手軽に吹き付けるだけで防水膜を形成できます。素材に合った製品を選びましょう。 |

| 補修パテ | 外壁の欠け、穴埋め | 500円~1,500円 | 屋外用の耐水性があるエポキシパテなどがおすすめです。硬化時間を確認して選びます。 |

この一覧で、ご自身の状況に必要な道具の見当がついたかと思います。道具を購入する前に、修理したい場所の写真やサイズをメモしておくと、ホームセンターの店員さんにも相談しやすく、最適な商品をスムーズに選べます。

この後の記事本編では、ここで紹介した道具について、より詳しく掘り下げていきます。

各道具の選び方・使い方 詳細ガイド

- コーキング剤の正しい選び方とプロ並みに仕上げるコツ

- 防水テープを使った効果的な応急処置の手順

- 補修スプレーやパテを使い分けるべき場面

これらの情報を参考に、あなたの家の雨漏り修理に必要な道具を正しく準備しましょう。

天井の雨漏りをDIYで?内側から自分でできる応急処置と危険性

天井にできたシミは、雨漏りのサインです。被害の拡大を防ぐため、まずは自分でできる応急処置が最優先となります。しかし、天井のシミはあくまで水が落ちてきた最終的な出口に過ぎず、本当の原因は屋根や外壁など別の場所にあることがほとんどです。そのため、根本的な修理は専門業者に任せるのが最も安全で確実な方法と言えます。

目に見えない天井裏では、侵入した水が広範囲に伝わり、建物を支える柱や梁を腐らせたり、湿気によってカビが繁殖したりする深刻な事態が進行している可能性があります。安易に天井のボードを剥がすと、内部の構造や電気配線を傷つけ、漏電などの二次被害を引き起こすリスクも伴います。

まずは、以下の応急処置で被害の拡大を食い止めましょう。

今すぐできる応急処置

- 水を受ける: 水が垂れている真下にバケツやたらいを置き、床が濡れるのを防ぎます。

- 水を吸い取る: ポタポタと水が落ちる程度なら、雑巾や市販の吸水シートを敷いて対応します。

一方で、原因がわからないまま行う素人判断の修理は、状況を悪化させる危険があります。

絶対にやってはいけないNG行為

- コーキング剤の注入: 天井のシミや亀裂にコーキング剤を注入すると、水の逃げ場がなくなり、天井裏に水が溜まって被害が拡大します。

- 穴を塞ぐ: 水の出口を無理に塞ぐと、別の弱い部分から水が漏れ出し、新たな雨漏りを引き起こす原因になります。

天井のシミは、家が発する重大なSOSサインです。まずは安全な応急処置で被害を最小限に食い止め、原因の特定と根本的な修理は、建物の構造を熟知した専門業者に依頼しましょう。

参考記事:まずは自分でできる応急処置

この症状はDIY厳禁!プロに即相談すべき危険な雨漏りのサイン

特定のサインが見られる雨漏りは、ご自身での修理を試みる前に、必ず専門業者へ相談してください。なぜなら、これらのサインは建物の見えない部分で深刻な問題が進行している可能性が高く、安易なDIYは被害を悪化させ、重大な事故につながる危険があるからです。

具体的には、以下のような症状が1つでも当てはまる場合、DIYの範囲を超えていると考え、速やかにプロの診断を仰ぎましょう。

プロへの即時相談を推奨する危険なサイン

- 広範囲の雨染み: 天井や壁のシミが手のひらサイズを超えて広がっている場合、すでに内部で水が広範囲に拡散している証拠です。

- 構造部分の濡れや変色: 家を支える柱や梁が濡れていたり、黒っぽく変色していたりするのは、木材の腐食が始まっているサインであり、建物の強度低下を招きます。

- 複数箇所からの同時雨漏り: 1部屋だけでなく、複数の部屋や階で同時に雨漏りが発生している場合、原因は屋根全体など大規模な問題である可能性が高いです。

- 天井や壁のたわみ・膨らみ: 雨漏り箇所の天井材や壁紙が、水の重みで垂れ下がったり膨らんだりしている状態は、いつ崩落してもおかしくない非常に危険な兆候です。

- カビの発生と異臭: 雨漏り箇所周辺にカビが生え、カビ臭さや腐敗臭がする場合、壁の内部など見えない場所で健康に害を及ぼすカビが大量発生している恐れがあります。

- 修理箇所からの再発: 過去にご自身や業者で修理した箇所から再び雨漏りした場合、前回の処置が不適切で、より根本的な原因解決が必要です。

これらの症状は、単に水が漏れているという表面的な問題ではありません。屋根の下地や防水層、さらには建物の構造自体に原因が潜んでいるケースがほとんどです。安易なコーキングや防水テープでの補修は、一時的に水漏れを止めたように見えても、内部で問題を深刻化させるだけです。

家の安全と資産価値を守るためにも、少しでも危険なサインを感じたら、まずは専門家による正確な原因調査と診断を受けることが、結果的に最も確実で安全な解決策となります。

命を守る最優先事項。屋根修理で絶対に守るべき安全対策

屋根修理を自分で行う上で、修理の技術よりもまず、ご自身の命を守るための安全対策が最優先です。プロの職人でさえ転落事故と常に隣り合わせの高所作業は、一瞬の油断が取り返しのつかない事態を招きかねません。

DIYでの作業前には、これからお伝えする安全ルールを必ず確認し、万全の準備を整えてください。

屋根修理DIYの絶対安全ルール

- 必須の安全装備を揃える: ヘルメット、安全帯(ハーネス)、滑りにくい作業靴の3点は、あなたの命を守る最低限の装備です。必ず着用してください。

- 作業は天候の良い日に: 雨や強風の日は、屋根が滑りやすく、体が煽られるため非常に危険です。作業は必ず、よく晴れて風のない穏やかな日を選びましょう。

- 決して一人で作業しない: 万が一の事故に備え、作業は絶対に一人で行わないでください。必ずもう一人が地上で監視し、はしごを支えるなど、2人以上で作業する体制を整えることが不可欠です。

- 無理をしない勇気を持つ: 急な勾配の屋根や2階以上の高さなど、少しでも「危ない」と感じた場合は、作業を中止する勇気が何よりも大切です。

完璧な修理を目指すことよりも、あなたが無事であることが最も重要です。もし安全対策に少しでも不安があれば、決して無理はせず、私たちのような専門業者へ相談することを強くお勧めします。

やってはいけない!よくあるDIY修理の失敗事例とその末路

安易なDIYによる雨漏り修理は、かえって状況を悪化させ、大切な家の寿命を縮めてしまう危険があります。雨漏りの本当の原因はプロでも特定が難しい場合が多く、間違った修理方法が新たな水漏れを引き起こしたり、建物の内部に湿気を閉じ込めたりするためです。

良かれと思って行った修理が、最悪の結果を招くケースは少なくありません。ここでは、よくあるDIYの失敗事例とその末路を具体的に解説します。

コーキング剤をむやみに充填してしまう

雨漏り修理で最も多い失敗が、コーキング剤の間違った使い方です。

「隙間を埋めれば水は止まるだろう」と考え、怪しい部分にコーキング剤を大量に盛ってしまうケースです。しかし、本来は水の「出口」として機能していた部分を塞いでしまうと、行き場を失った雨水が屋根や壁の内部に溜まり、下地材や柱といった建物の重要な構造部分を腐らせてしまいます。

最初は雨漏りが止まったように見えても、内部では深刻なダメージが進行し、数年後には大規模な修繕工事が必要になる恐れがあります。

防水テープの貼り方が不適切

ホームセンターで手軽に購入できる防水テープも、正しい知識なく使用すると逆効果になります。

テープを貼る前の清掃や乾燥が不十分だと、すぐに剥がれて雨漏りが再発します。また、水の流れを考えずに貼ると、テープの隙間から水が侵入し、内部に湿気を溜め込む原因となります。結果として、見えない部分でカビや腐食が広がり、気づいたときには手遅れという事態になりかねません。

DIY修理の失敗が招く最悪のシナリオ

不適切なDIY修理の末路は、金銭的にも精神的にも大きな負担となります。

DIY修理の失敗が招く深刻な被害

- 被害の拡大: 間違った処置により、雨漏りの範囲が広がり、天井や壁のクロス張替え、床材の交換など、内装工事まで必要になる。

- 建物の腐食: 湿気が建物の構造体(柱・梁・土台)に達し、腐食やシロアリの発生を引き起こす。家の耐震性が著しく低下する危険も伴います。

- 高額な修繕費用: 応急処置で済むはずだった数万円の修理が、構造体の修復を含む数百万円規模の大工事に発展する。

DIYでの修理は、あくまで一時的な「応急処置」と考えるべきです。根本的な解決には、専門家による正確な原因診断が不可欠です。安易な自己判断は、取り返しのつかない事態を招くリスクがあることを、必ず覚えておいてください。

雨漏り修理でお金がない時に試すべき3つの賢い選択肢

雨漏り修理にお金がないと諦める前に、試すべき3つの賢い選択肢があります。それは、「火災保険の活用」「公的支援制度の利用」「分割払いやローンに対応する業者への相談」です。これらの方法を検討すれば、自己負担をゼロにしたり、月々の支払いを軽くしたりして、専門家による確実な修理を受けられる可能性があります。

雨漏りを放置すると、建物の構造部分が腐食するなど被害が拡大し、結果的により高額な修理費用がかかる恐れがあります。手元に資金がないと悩む前に、まずは以下の方法が利用できないか確認してみましょう。

お金がない時の3つの賢い選択肢

- 火災保険の活用を検討する:台風や強風、大雪、雹(ひょう)などの自然災害が原因で屋根が破損し雨漏りした場合、ご加入の火災保険(風災補償など)で修理費用が補償されることがあります。経年劣化による雨漏りは対象外ですが、災害が原因だと思われる場合は、まず保険会社に連絡してみましょう。

- お住まいの自治体の支援制度を調べる:市区町村によっては、住宅リフォームに関する補助金や助成金制度を設けている場合があります。「お住まいの地域名 住宅リフォーム 補助金」などで検索し、利用できる制度がないか確認することをおすすめします。

- 分割払いやローンに対応する業者に相談する:多くの屋根修理業者は、クレジットカードでの分割払いやリフォームローンに対応しています。まとまった現金がなくても、月々の負担を抑えながら修理を依頼できます。まずは見積もりを依頼する際に、支払い方法について相談してみましょう。

これらの選択肢を賢く利用することで、費用の問題を解決し、大切な住まいを守ることができます。諦めずに、まずは専門家である「雨漏り屋根修理DEPO」にご相談ください。状況に応じた最適な解決策をご提案します。

自己負担ゼロも可能?雨漏り修理に火災保険が使える条件と申請方法

台風や強風といった自然災害が原因の雨漏りであれば、ご加入の火災保険を適用して自己負担ゼロで修理できる可能性があります。多くの火災保険には、「風災・雹災(ひょうさい)・雪災」といった自然災害による損害を補償する項目が含まれているためです。

ただし、保険が適用されるかは雨漏りの原因次第です。例えば、台風で屋根瓦が飛ばされたり、強風で屋根の板金が浮いたりして生じた雨漏りは、補償の対象となる可能性が高いでしょう。一方で、長年の雨風で自然に生じたひび割れや、施工不良といった経年劣化が原因の場合は対象外となるため、注意が必要です。

もし自然災害による被害が疑われるなら、諦めずに保険会社へ連絡することが重要です。保険を申請する際は、まず保険会社へ連絡し、被害状況がわかる写真と、私どものような修理業者が作成した見積書を提出するのが一般的な流れです。

火災保険が「使える」ケースと「使えない」ケース

火災保険が適用されるかどうかは、雨漏りの原因が「自然災害」か「経年劣化」かによって明確に分かれます。ご自身の状況がどちらに当てはまるか、以下の例を参考に確認してみてください。

保険適用の可能性が高いケース(自然災害)

- 台風・強風: 屋根材(瓦、スレートなど)が飛ばされた、ズレた、または棟板金が剥がれた。

- 雹(ひょう): 雹が当たり、屋根材や雨樋が割れたり凹んだりした。

- 大雪: 雪の重みで屋根が歪んだり、雨樋が破損したりした。

- その他: 物体の飛来(風で飛ばされてきた看板など)によって屋根が破損した。

保険適用外となるケース(経年劣化など)

- 長年の使用による屋根材のひび割れ、サビ、コケの発生。

- 塗装の剥がれや防水シートの機能低下。

- 以前の工事での施工不良や、ご自身での不適切なDIY。

- 定期的なメンテナンスを怠ったことが原因の劣化。

火災保険の申請から修理までの4ステップ

保険が使える可能性がある場合、正しい手順で申請を進めることが大切です。一般的な申請の流れは以下の4つのステップで進みます。

火災保険申請の具体的な流れ

- 保険会社へ連絡: まずは契約している保険会社や代理店に「自然災害で雨漏りした可能性がある」と連絡します。このとき、事故が発生した日時や被害の状況を伝えましょう。

- 被害状況の記録: 被害箇所の写真を撮ります。スマートフォンで構いませんので、「被害箇所のアップ」「建物全体と被害箇所の位置関係がわかる写真」など、誰が見ても状況が理解できるように複数枚撮影しておくことが重要です。

- 専門業者による調査と見積もり: 私たち「雨漏り屋根修理DEPO」のような専門業者に連絡し、被害調査と保険申請に必要な「被害報告書」「修理見積書」の作成を依頼します。専門家の視点で被害原因を特定し、適切な書類を作成します。

- 書類提出と審査: 保険会社から送られてくる請求書類に必要事項を記入し、専門業者が作成した書類や写真と一緒に提出します。その後、保険会社の審査を経て、保険金の支払いが決定されます。

原因の判断が難しい場合でも、専門家が調査すれば保険適用の対象となるケースは少なくありません。まずは諦めずに、私たちのようなプロにご相談ください。

再発を防ぐプロ級のコツ。応急処置で終わらない本格DIY修理術

雨漏りの再発を防ぐ本格的なDIY修理を成功させる鍵は、「下地処理」と「材料選び」にあります。なぜなら、多くの雨漏りは表面に見える亀裂だけでなく、その下に根本的な原因が隠れているからです。上から補修材を塗るだけでは一時しのぎにしかならず、すぐに再発する可能性が高くなります。

プロレベルの修理を目指すには、見えない部分の準備が欠かせません。具体的には、補修箇所の汚れや古いコーキングを徹底的に取り除き、完全に乾燥させることが重要です。この下地処理を丁寧に行うことで、新しい補修材がしっかりと密着し、防水性能を最大限に発揮します。

また、修理する場所や素材に最適な材料を選ぶことも、修理の耐久性を左右する重要なポイントです。

プロが行う下地処理の3ステップ

- 徹底的な清掃: ワイヤーブラシやヘラを使い、補修箇所の汚れ、コケ、剥がれかけた塗料を完全に除去します。高圧洗浄機があればより効果的ですが、水が内部に入らないよう注意が必要です。

- 古いコーキングの撤去: 劣化したコーキング材は、カッターで切れ込みを入れてからペンチで引き抜くように剥がし取ります。残った部分は、スクレーパーなどで綺麗に削ぎ落としましょう。

- 完全な乾燥: 清掃後は、補修面が完全に乾くまで時間を置きます。天気の良い日に半日以上は乾燥させ、水分が残っていない状態にすることが、補修材の密着度を高める秘訣です。

材料選びで失敗しないためのポイント

- 場所に適した材料を選ぶ: 屋根、外壁、ベランダなど、使用する場所の環境(紫外線、雨風など)に耐えられる専用の防水材やコーキング剤を選びます。

- 素材に合った材料を選ぶ: 例えば、スレート屋根やモルタル壁には柔軟性のある「変成シリコン系」、金属屋根には密着性の高い「ウレタン系」のコーキング剤が適しています。材料のパッケージにある用途説明を必ず確認してください。

このように、丁寧な下地処理と適切な材料選びという一手間を加えるだけで、DIY修理のレベルは格段に上がります。このプロの視点を取り入れることが、雨漏りの再発を防ぎ、長期的な安心を手に入れるための最も確実な方法です。

悪徳業者に騙されない。信頼できる優良業者を見抜く5つのポイント

DIYでの修理が難しいと判断した場合、プロへの依頼が最善の選択です。しかし、業者選びで失敗すると、さらなるトラブルを招きかねません。信頼できる雨漏り修理業者を見抜くためには、これから紹介する5つのポイントを確認することが極めて重要です。

なぜなら、突然訪問してきたり、「今すぐ工事しないと家が腐る」などと過度に不安を煽ったりして契約を急がせるのは、悪徳業者の典型的な手口だからです。冷静に業者を見極める基準を持つことで、不当な高額請求や手抜き工事といった最悪の事態を避け、安心して修理を任せることができます。

優良業者を見抜く5つのチェックポイント

- 豊富な施工実績があるか: 公式サイトで過去の修理事例(写真付き)が数多く公開されているかを確認しましょう。地域での実績が長い業者も信頼できる傾向にあります。

- 詳細な見積書を提出するか: 「工事一式」といった大雑把な書き方ではなく、「屋根材」「防水シート」「人件費」など、項目ごとに単価や数量が明記されているか必ず確認してください。不明な点は遠慮なく質問しましょう。

- 丁寧な現地調査と分かりやすい説明があるか: 家の中と外の両方から時間をかけて原因を調査し、写真などを見せながら「なぜ雨漏りしているのか」「どのような修理が必要なのか」を専門用語を使わずに説明してくれる業者は信頼できます。

- 必要な資格や許可を持っているか: 建設業許可や、雨漏り修理に関連する「建築板金技能士」「防水施工技能士」などの国家資格を保有しているか確認できると、より安心です。

- 工事後の保証制度が充実しているか: 修理後に万が一雨漏りが再発した場合に備え、保証期間や保証内容が書面で明確に提示されるかを確認します。口約束だけでなく、必ず書面で受け取りましょう。

これらのポイントを冷静にチェックし、必ず3社以上から見積もりを取って比較検討することが、後悔のない修理への近道です。焦らず、じっくりと信頼できるパートナーを見つけてください。

結局どっちがお得?DIYと業者依頼の費用・リスクを徹底比較

雨漏り修理は、今すぐできる応急処置ならDIY、根本的に直して安心したいなら専門業者への依頼がおすすめです。どちらが良いかは、雨漏りの状況やあなたの考え方次第で変わります。

DIY vs 専門業者 比較早見表

| 比較項目 | DIY(自分で修理) | 専門業者への依頼 |

|---|---|---|

| 費用 | 数千円~3万円程度 | 5万円~50万円以上 |

| 時間 | 短時間(数時間~1日) | 数日~数週間(調査・見積もり含む) |

| 品質・持続性 | 一時的な応急処置 | 根本的な解決、長期的な安心 |

| 安全性・リスク | 高い(転落事故、被害拡大の危険) | 低い(プロによる安全管理) |

| 保証 | なし(自己責任) | あり(工事保証など) |

DIYは費用を抑えられる魅力がありますが、間違った方法で修理すると被害が広がる危険や、屋根の上での作業には事故のリスクが伴います。例えば、コーキング材を不適切な場所に塗ると、かえって水の逃げ道を塞いでしまい、雨漏りが悪化するケースは少なくありません。

一方で専門業者は、費用はかかりますが、プロの目で原因を正確に突き止め、安全に、そして確実に雨漏りを解決してくれます。業者は建物の構造を理解した上で根本的な修理を行い、工事後の保証が付くため、長期的な安心につながります。

目先の費用だけでなく、修理の品質、安全性、そして将来の安心まで含めて総合的に判断することが、結果的に最もお得な選択につながります。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。