2階の雨漏りの原因は?放置は危険!応急処置と修理費用を完全解説

2階で突然の雨漏りが発生し、「天井のシミや壁からの水滴は一体何が原因なんだろう…」と、どうしていいか分からず不安と焦りを感じていませんか?

2階の雨漏りは、放置すると建物の構造を腐らせ、修理費用が数十万円から数百万円に膨れ上がることもある危険なサインです。しかし、ご安心ください。原因を正しく特定し、適切な手順で対処すれば、被害を最小限に抑え、根本的に解決できます。

なぜなら、2階で起こる雨漏りの原因は、屋根の劣化だけではなく、外壁のひび割れやベランダの防水層の破れ、窓まわりの隙間など多岐にわたるからです。原因を見誤った自己流の修理は、かえって状況を悪化させ、見えないところで被害を広げてしまう危険性があります。

この記事でわかること

- 雨漏りの場所から特定する5つの主な原因

- 被害の拡大を防ぐために今すぐできる応急処置とNG行動

- 屋根・外壁・ベランダなど箇所別の修理費用の詳細な相場

- 自分で直せる?プロに頼むべき?症状別の判断基準チェックリスト

- 雨漏り修理に火災保険が使える条件と申請方法

- 悪徳業者に騙されず、信頼できる優良業者を見抜くポイント

この記事では、雨漏り修理のプロが、場所別に考えられる雨漏りの5大原因を徹底解説します。さらに、被害を最小限に食い止めるための「今すぐできる応急処置」や、修理にかかる「箇所別の費用相場」まで、あなたが知りたい情報を余すことなくお伝えします。

この記事を最後まで読めば、2階の雨漏りに対する漠然とした不安が「次に何をすべきか」という具体的な行動への自信に変わります。大切なご自宅を雨漏りの脅威から守り、安心して暮らすための第一歩を、ここから踏み出しましょう。

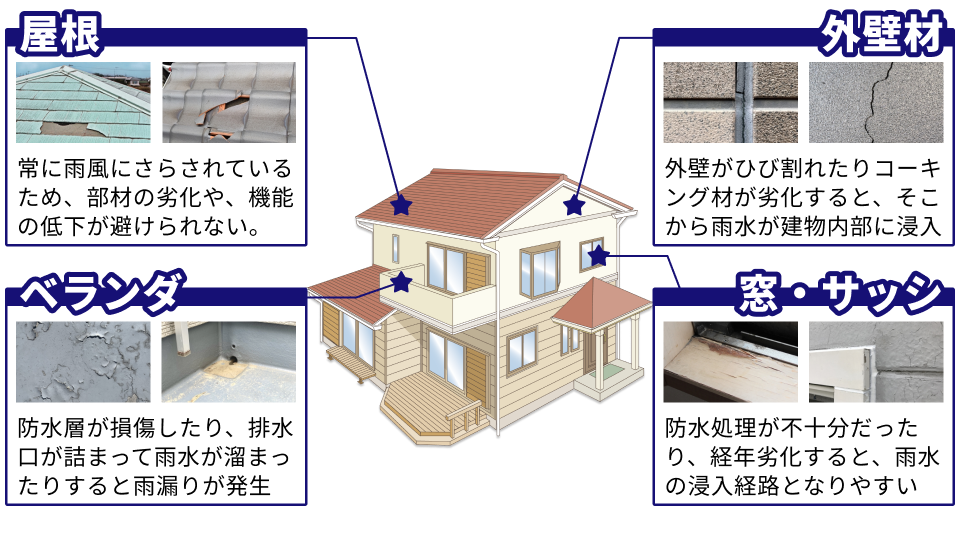

2階で雨漏りが発生!場所から特定する5つの原因とは

2階で雨漏りが発生した場合、その原因は主に屋根、外壁、ベランダ、窓まわり、そして時には給排水管の破損(漏水)の5つが考えられます。これらの場所は雨水の影響を直接受けやすく、経年劣化や何らかの不具合によって雨水の浸入経路となりやすいからです。どこから雨漏りしているのか、その場所によって考えられる原因は異なります。

この記事では、2階の雨漏りで考えられる主な原因を場所別に詳しく解説します。

2階の雨漏りの主な原因

- 屋根の経年劣化や破損による雨漏り

- 外壁のひび割れやコーキングの劣化

- ベランダやバルコニーの防水層の不具合

- 窓・サッシまわりの隙間からの浸水

- 雨漏りではない?給排水管の破損(漏水)

これらの原因と、それぞれの具体的な症状やチェックポイントを把握することで、早期発見と適切な対処につながります。詳細はこの後で説明していきますので、ご自宅の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。

原因1.屋根の経年劣化や破損による雨漏り

2階の雨漏りの最も一般的な原因の一つは、屋根の経年劣化や破損です。屋根は建物を雨風から守る最前線であり、常に厳しい環境にさらされているため、時間とともに部材が傷んだり、機能が低下したりすることが避けられません。

屋根が原因となる雨漏りには、具体的に以下のようなケースが考えられます。

屋根の主な雨漏り原因箇所

- 瓦屋根のズレや割れ・漆喰の劣化

- スレート屋根のひび割れや棟板金の浮き

- 金属屋根のサビによる穴あきや固定ビスの緩み

- 防水シート(ルーフィング)の経年劣化や破損

それぞれの原因について、さらに詳しく見ていきましょう。

瓦屋根のズレや割れ・漆喰の劣化

瓦屋根の雨漏りは、瓦自体のズレや割れ、または瓦を固定している漆喰の劣化によって引き起こされることがあります。なぜなら、瓦がズレたり割れたりすると、その隙間から雨水が直接侵入しやすくなり、漆喰が劣化すると瓦の固定力が弱まるとともに防水性も低下するためです。

具体的には、台風や地震で瓦が動いてしまうことや、強風で飛んできた物が当たって瓦が割れること、経年劣化で漆喰がポロポロと剥がれ落ちる、といった状況が考えられます。例えば、瓦が一枚ズレただけでも、その下の防水シートに直接雨水が流れ込み、防水シートが劣化していれば雨漏りに繋がります。

地上から双眼鏡で屋根全体をゆっくりと観察し、瓦の列が乱れていないか、白い漆喰部分が黒ずんだり剥がれたりしていないか確認してみましょう。ただし、ご自身で屋根に登る行為は非常に危険ですので絶対に避けてください。 漆喰の耐用年数は一般的に10年から15年程度と言われていますので、ご自宅の築年数も参考に、少しでも気になる点があれば専門業者に点検を依頼しましょう。

スレート屋根のひび割れや棟板金の浮き

スレート屋根では、スレート材自体のひび割れや、屋根の頂上部にある棟板金の浮きが雨漏りの主な原因となります。スレート材は経年劣化や衝撃で割れやすく、棟板金は釘の緩みや強風によって浮き上がり、そこから雨水が浸入しやすくなるからです。

スレート屋根は、長年の紫外線や雨風、温度変化によって徐々に耐久性が低下し、小さなひび割れ(ヘアクラック)が生じることがあります。これが放置されると大きな割れに発展し、雨漏りの原因となります。また、棟板金は屋根の面と面が合わさる頂上部を覆う金属製の部材で、通常は釘で固定されていますが、この釘が経年劣化や熱膨張で緩んだり抜けたりすると、棟板金が浮いて隙間ができ、強風時にはバタバタと音を立てることもあります。

地上から見て、屋根の頂上部分の板金が浮いていたり、ズレていたりしないか確認しましょう。スレートの色褪せやコケの発生も劣化のサインです。スレート屋根の耐用年数は約20年から30年、棟板金の釘の浮きなどは約7年から10年で点検が必要と言われることもありますので、ご自宅のメンテナンス履歴と照らし合わせてみてください。高所での確認は危険ですので、専門業者に依頼しましょう。

金属屋根のサビによる穴あきや固定ビスの緩み

金属屋根の場合、サビによる穴あきや、屋根材を固定しているビス(ネジ)の緩みが雨漏りを引き起こすことがあります。金属はサビることで腐食し、最終的には穴が開いてしまうことがあり、固定ビスの緩みはビス穴周辺の防水性を低下させ、そこから雨水が浸入する隙間を作ってしまうからです。

金属屋根、特に古いトタン屋根や、適切なメンテナンスがされていないガルバリウム鋼板屋根でも、表面の塗装が劣化するとサビが発生しやすくなります。最初は小さな点サビでも、放置すると徐々に広がり、最終的には屋根材に穴が開いてしまいます。また、金属屋根材はビスで下地に固定されていますが、このビスの頭についているパッキンが経年劣化で硬化したり、ビス自体が温度変化による金属の伸縮で緩んだりすると、ビス穴から雨水が浸入することがあります。

金属屋根のチェックポイント

- 屋根の色褪せやチョーキング(手で触ると粉が付く状態)は塗装劣化のサインです。

- ビスの頭が浮いていたり、周囲にサビ汁が出ていたりしないか確認しましょう。

- 赤茶色のサビが広がっていないか確認しましょう。

定期的な塗装メンテナンス(例:ガルバリウム鋼板で10年から15年)が重要です。これらのサインが見られたら、専門業者による点検をおすすめします。

防水シート(ルーフィング)の経年劣化や破損

屋根材の下に敷かれている防水シート(ルーフィング)の経年劣化や破損は、屋根からの雨漏りの最終的な原因となることが多いです。防水シートは、屋根材を突破してきた雨水を建物内部に入れないための最後の砦であり、このシートが劣化して破れたり穴が開いたりすると、雨水の浸入を防ぐことができなくなるからです。

屋根材は一次防水として雨水の大部分を防ぎますが、わずかな雨水が屋根材の下に回り込むことがあります。この雨水を最終的に受け止めて排水するのが防水シートの役割です。しかし、防水シートも一般的に15年から30年程度で経年劣化により硬化し、破れたり裂けたりすることがあります。

(ここに、防水シートの種類と耐用年数の表、屋根構造の断面図、防水シートの劣化症状のイメージが入るイメージです)

屋根材に目立った異常がないのに雨漏りする場合は、この防水シートの劣化が原因である可能性が高いと考えられます。例えば、「築20年以上経過している」「過去に屋根修理で屋根材の一部交換などをしたが、雨漏りが再発した」といった場合は、防水シートの点検を専門業者に依頼しましょう。防水シートの確認は屋根材を剥がす必要があるため、ご自身での確認はできません。

原因2.外壁のひび割れやコーキングの劣化

2階の雨漏りは、屋根だけでなく外壁のひび割れやコーキングの劣化が原因で発生することもあります。外壁も屋根と同様に常に雨風にさらされており、壁材のひび割れや部材の接合部を埋めるコーキング材が劣化すると、そこから雨水が建物内部に浸入してしまうからです。

外壁が原因となる雨漏りには、主に以下のケースが考えられます。

外壁の主な雨漏り原因箇所

- サイディングボードのひび割れや反り

- コーキング(シーリング)のひび割れや肉やせ

- モルタル壁のクラック(ひび割れ)

それぞれの原因について、詳しく見ていきましょう。

サイディングボードのひび割れや反り

サイディングボードの外壁では、ボード自体のひび割れや反りが雨漏りの原因となることがあります。サイディングボードは経年劣化や地震などの外的要因でひび割れが生じたり、温度変化や湿気の影響で反ったりすることがあり、これらの隙間から雨水が浸入するためです。

窯業系サイディングや金属サイディングは耐久性が高いとされていますが、長年の紫外線や風雨などによって表面の塗装が劣化し、素材自体がもろくなってひび割れることがあります。特に窓の四隅やボードの端部は力が集中しやすく、ひび割れが起こりやすい箇所です。幅0.3mm以上のひび割れは特に注意が必要です。

サイディングボードのチェックポイント

- 窓の上下左右の壁にひび割れがないか。

- サイディングボードが浮いたり、波打ったりしている箇所はないか。

- 釘頭が浮いていたり、錆びていたりしないか。

ご自宅の外壁を一周ゆっくりと点検し、これらのサインが見られたら専門業者に相談しましょう。

コーキング(シーリング)のひび割れや肉やせ

外壁のコーキング(シーリング)材のひび割れや肉やせ、剥離は、雨漏りの非常に多い原因の一つです。コーキング材は、サイディングボードの目地(つなぎ目)や窓サッシまわりなどの隙間を埋めて防水する役割を担っていますが、紫外線や雨風の影響で経年劣化し、弾力性を失ってひび割れたり、痩せて隙間ができたり、壁材から剥がれたりするためです。

コーキング材の寿命は一般的に5年から10年程度で劣化が始まり、防水機能や気密性が失われると雨水が容易に浸入します。特に、外壁のサイディングボード同士の継ぎ目(目地)や、窓枠と外壁の取り合い部分は雨水が集中しやすく、コーキングの劣化が進んでいると雨漏りのリスクが非常に高まります。

コーキングのチェックポイント

- サイディングボードの継ぎ目のコーキングに指で軽く触れてみて、弾力があるか確認しましょう。硬かったり、ヒビが入っていたりしませんか?

- 窓枠まわりのコーキングが壁から剥がれて隙間ができていませんか?

新築後7年から10年で一度専門家による点検を受け、必要であれば打ち替えを検討しましょう。

モルタル壁のクラック(ひび割れ)

モルタル壁の住宅では、壁面に発生するクラック(ひび割れ)が雨漏りの原因となることがあります。モルタル壁は、建物の揺れや乾燥収縮、経年劣化などによりクラックが発生しやすく、その亀裂から雨水が壁内部に浸透していくためです。

モルタル壁に発生するクラックには、髪の毛程度の細い「ヘアクラック」から、構造的な問題が疑われる幅の広い「構造クラック」まで様々です。ヘアクラックであっても、放置されると毛細管現象によって雨水を吸い上げ、内部の防水紙を劣化させ、雨漏りに繋がることがあります。特に、窓の四隅から斜め方向に発生するクラックや、横方向に長く伸びるクラックは雨水が浸入しやすい傾向にあります。一般的に幅0.3mm以上のクラックは補修が必要とされています。

モルタル壁のチェックポイント

- 壁全体にクモの巣状の細かいひび割れが広がっていませんか?

- 窓の周りや壁の角に、太くて長いひび割れはありませんか?

- 以前はなかった場所に新しいひび割れができていませんか?

定期的な塗装メンテナンスで防水性を維持し、クラックの発生を抑制することが重要です。気になるひび割れを見つけたら、専門業者に相談してください。

原因3.ベランダやバルコニーの防水層の不具合

2階にベランダやバルコニーがある場合、その床面の防水層の不具合や排水の問題が階下への雨漏りを引き起こすことがあります。ベランダやバルコニーの床面は雨水を直接受けるため防水処理が施されていますが、この防水層が経年劣化で損傷したり、排水口が詰まって雨水が溜まったりすると、防水機能を超えてしまい雨漏りが発生するからです。

ベランダやバルコニーからの雨漏りには、以下のような原因が考えられます。

ベランダ・バルコニーの主な雨漏り原因箇所

- 床面の防水層の破れや膨れなどの経年劣化

- 排水溝(ドレン)の詰まりによるオーバーフロー

- 手すり壁と床の取り合い部分(笠木)からの浸水

これらの原因について、さらに詳しく解説します。

床面の防水層の破れや膨れなどの経年劣化

ベランダやバルコニーの床面の防水層が、経年劣化によって破れたり膨れたりすることが雨漏りの直接的な原因となります。FRP防水やウレタン防水などの防水層は、紫外線、雨風、温度変化に長期間さらされることで劣化し、ひび割れ、剥がれ、膨れなどが生じ、防水機能が失われてしまうためです。

ベランダやバルコニーの床には、主にFRP防水、ウレタン防水、シート防水などの防水工事が施されています。これらの防水層の耐用年数は、一般的に10年から15年程度で劣化のサインが現れ始めます。表面に細かいひび割れ、防水層の浮きによる膨れ、保護塗装(トップコート)の色褪せや剥げなどがその例です。

床防水層のチェックポイント

- 床面にひび割れや亀裂はありませんか?

- 床がフワフワと浮いた感じがする箇所はありませんか?

- 水たまりができやすい場所や、色が変色している箇所はありませんか?

これらの変化が見られたら、防水層の補修や再施工を検討する必要があります。専門業者に点検を依頼しましょう。

排水溝(ドレン)の詰まりによるオーバーフロー

ベランダやバルコニーの排水溝(ドレン)が詰まることによって雨水が溜まり、オーバーフローして室内に浸水することがあります。排水溝に落ち葉やゴミ、土砂などが詰まると雨水が正常に排水されず、ベランダの床面にプールのように水が溜まり、サッシの隙間や防水層の立ち上がり部分の許容量を超えて室内へ流れ込んでしまうからです。

特に台風やゲリラ豪雨のように短時間で大量の雨が降ると、排水能力を超えてしまい、あっという間にベランダが水浸しになることがあります。この溜まった水が、サッシの下枠の高さや、壁と床の取り合い部分の防水層の立ち上がり高さを超えると、室内への雨漏りや浸水が発生します。

排水溝のチェックポイント

- 排水溝のフタやその周辺に落ち葉やゴミ、泥などが溜まっていませんか?

- 雨が降った後、ベランダの水はけが悪いと感じることはありませんか?

- 排水溝に向かって水がスムーズに流れていますか?

月に一度程度の定期的な清掃が予防策として重要です。詰まりがひどい場合や、清掃しても改善しない場合は専門業者に相談しましょう。

手すり壁と床の取り合い部分(笠木)からの浸水

ベランダの手すり壁(パラペット)と床の取り合い部分や、手すり壁の上部に取り付けられた笠木からの雨水浸入も、雨漏りの原因となり得ます。手すり壁と床の接合部分は構造上雨水が浸入しやすい箇所であり、笠木もその継ぎ目や固定ビス部分から雨水が内部に入り込み、壁の内部を伝って階下に雨漏りを引き起こすことがあるからです。

手すり壁とベランダ床面の防水層との接合部分の防水処理が不十分だったり、経年劣化で隙間が生じたりすると、そこから雨水が浸入します。また、手すり壁の上部の笠木のつなぎ目のコーキングが劣化したり、笠木を固定しているビス穴から雨水が浸入したりすることがあります。

笠木まわりのチェックポイント

- 笠木に浮きやガタつき、変形はありませんか?

- 笠木のつなぎ目のコーキングにひび割れや剥がれはありませんか?

- 手すり壁自体にひび割れや塗装の剥がれはありませんか?

笠木の不具合は外から見えにくいため、ベランダ床面に異常がないのに階下に雨漏りする場合は、この部分を専門業者に点検してもらうことをおすすめします。

原因4.窓・サッシまわりの隙間からの浸水

窓やサッシまわりの隙間からの雨水浸入も、2階の雨漏りの一般的な原因です。窓やサッシは外壁を貫通して設置されるため、その周囲の防水処理が不十分だったり、部材が経年劣化したりすると、雨水が浸入する経路となりやすいからです。

窓まわりからの雨漏りには、主に以下のケースが考えられます。

窓・サッシまわりの主な雨漏り原因箇所

- 窓枠まわりのコーキングの劣化や断裂

- サッシ自体の歪みや防水部品の劣化

- 外壁とサッシ間の防水テープの施工不良

これらの原因について、具体的に見ていきましょう。

窓枠まわりのコーキングの劣化や断裂

窓枠と外壁の隙間を埋めているコーキング材の劣化や断裂は、窓まわりの雨漏りの代表的な原因です。このコーキング材は、雨水が窓と壁の隙間から建物内部に入るのを防ぐ重要な役割を担っていますが、紫外線や風雨にさらされることで経年劣化し、ひび割れたり剥がれたりして防水機能を失うためです。

コーキング材は一般的に7年から10年程度で劣化症状が現れます。特に、日当たりの良い南面や西面の窓まわりは劣化が早く進む傾向があります。コーキングが劣化して隙間ができると、そこから雨水が直接壁の内部に浸入し、窓下の壁や天井に雨漏りを引き起こします。

窓枠コーキングのチェックポイント

- 窓枠と外壁の間のコーキングに隙間やひび割れ、剥がれはありませんか?

- 雨が降った後、窓枠の下の壁紙が濡れていたり、シミができていたりしませんか?

前回打ち替えから7年以上経過していたら点検を推奨します。応急処置として一時的に防水テープを貼ることもできますが、根本的な解決には専門業者による修理が必要です。

サッシ自体の歪みや防水部品の劣化

サッシ本体の歪みや、サッシ内部に使われている防水部品(パッキンなど)の劣化も雨漏りの原因となることがあります。サッシが歪むと窓枠との間に隙間が生じたり、防水パッキンが劣化して硬化したりすると気密性が低下し、雨水がサッシの隙間から室内に侵入しやすくなるためです。

長年の使用や建物のわずかな動きによって、サッシの枠自体が歪むことがあります。また、サッシのガラスまわりや可動部に使用されているゴム製のパッキンも経年劣化で硬くなったり、縮んだり、切れたりします。特に、引き違い窓の召し合わせ部分や、窓の下枠のレール部分は、雨水が溜まりやすく浸水しやすい箇所です。

サッシ・パッキンのチェックポイント

- 窓を閉めた時にガタつきや隙間はありませんか?

- 窓ガラスの周りや、窓の可動部分のゴムパッキンが硬化したり切れたりしていませんか?

- 強い雨の日に、サッシのレールに水が溜まっていませんか?

窓の開け閉めがスムーズか、閉めた時に隙間がないか確認してみましょう。パッキン交換の目安は10年以上経過している場合や、見た目に劣化がある場合です。

外壁とサッシ間の防水テープの施工不良

新築時やリフォーム時の施工不良により、外壁とサッシの間に施工されるべき防水テープが正しく機能していない場合も雨漏りを引き起こします。防水テープは、サッシまわりからの雨水の浸入を防ぐための重要な二次防水材ですが、これが正しく施工されていなかったり、経年で剥がれたりすると、壁内部に雨水が浸入してしまうからです。

外壁の内側、サッシの周囲には防水テープが施工されます。しかし、新築時や窓交換リフォームの際に、この防水テープの貼り方が不適切だったり、必要な箇所に貼られていなかったりすると、防水機能が十分に発揮されません。防水テープの施工不良は壁の内部にあるため、雨漏りが発生してからでないと気づきにくい厄介な原因です。

もし、比較的新しいお家(築数年以内)や、窓まわりのリフォーム直後から雨漏りが発生している場合は、この施工不良の可能性も考えられます。この場合、ご自身での判断は難しいため、専門家による詳細な調査が必要です。

原因5.雨漏りではない?給排水管の破損(漏水)

2階からの水漏れは、必ずしも雨漏りが原因ではなく、建物内部の給排水管の破損による「漏水」である可能性も考慮する必要があります。雨が降っていないのに水が漏れてきたり、特定場所(キッチン、浴室、トイレの近くなど)から水漏れが続く場合は、雨水ではなく水道管や排水管からの水漏れ、つまり漏水が疑われるからです。

例えば、天井のシミが雨の日だけでなく晴れた日にもじわじわと広がっていく、水道を使っていないのに家のどこかでシューという水の流れる音がする、水道を使っていないのに水道メーターのパイロット(コマ)が回り続けている、といった場合は漏水の可能性が高いです。排水管からの漏水は、カビ臭いような、下水のような嫌な臭いを伴うこともあります。

雨漏りと漏水の見分け方チェックリスト

- 水漏れは雨の日だけですか、晴れの日もですか?

- 水漏れの量や勢いは天候に左右されますか?

- 水漏れ箇所から嫌な臭いはしますか?

- 最近、水道料金が急に高くなっていませんか?

- 水道の蛇口を全て閉めた状態で、水道メーターのパイロットが回っていませんか?

雨漏りと漏水では原因も修理方法も全く異なるため、まずはどちらなのかを正しく見極めることが大切です。もし、天候に関わらず水漏れが見られる、水道メーターに異常がある、水漏れ箇所が水回り設備の近くである、などの場合は、漏水を疑い、水道修理の専門業者に相談することを検討しましょう。漏水だった場合の応急処置は、まず慌てずに家全体の止水栓を閉めることです。

ミニ解説:漏水と雨漏りの違い

- 漏水:給水管・排水管・給湯管など、建物内の設備配管からの水漏れ。

- 雨漏り:屋根・外壁・ベランダなど、建物の外部から雨水が浸入すること。

これらの情報を参考に、2階の雨漏りの原因究明にお役立てください。原因が特定できたら、次は適切な対処法を検討することが重要です。

被害を広げない!今すぐできる応急処置と絶対にしてはいけないこと

2階で雨漏りを発見した際、まず落ち着いて行動することが大切です。ご自身でできる応急処置を行うことで被害の拡大を最小限に抑えられますが、一方で状況を悪化させてしまうNG行動は絶対に避けなければなりません。適切な応急処置は、その後の修理費用を抑えることにも繋がります。しかし、誤った対処はさらなる被害を招き、結果的に高額な修理費用が必要になることもあります。

この章では、ご自身でできる応急処置と、避けるべき行動について具体的に解説します。

この章で解説する応急処置とNG行動

- まずは落ち着いて!自分でできる応急処置3ステップ

- かえって悪化させる!素人が絶対にしてはいけないNG行動

これらの情報を参考に、冷静かつ適切な対応を心がけましょう。

まずは落ち着いて!自分でできる応急処置3ステップ

突然の雨漏りに動揺するかもしれませんが、慌てずに行動することが重要です。これからお伝えする3つのステップで応急処置を行えば、被害を最小限に抑えることができます。これらのステップは、誰でも簡単かつ安全に実行でき、大切な家財を守り、後の専門業者による修理をスムーズに進めるためにも非常に役立ちます。

具体的には、以下の3つのステップで応急処置を進めます。

- ステップ1:水滴の真下にバケツを置いて床を守る

- ステップ2:濡れた家具や家電を安全な場所へ移動

- ステップ3:被害状況を写真や動画で記録しておく

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

ステップ1:水滴の真下にバケツを置いて床を守る

雨漏りを発見したら、まず最初に、水滴が落ちている真下にバケツや大きめの容器を設置し、床が水浸しになるのを防ぎましょう。床材が長時間水に濡れると、シミになったり、ふやけて変形したり、最悪の場合は腐食してしまう可能性があります。そうなると、雨漏り修理だけでなく床材の修繕も必要になり、修理範囲が広がってしまうため、この対策が最も基本的な初期対応となります。

例えば、フローリングの床に水滴が落ち続けると、床板が変色したり反り返ったりすることがありますし、カーペットの場合はカビが発生しやすくなります。もし手元にバケツがない場合は、大きめの鍋や衣装ケース、あるいはゴミ袋を二重にして使うなど、家にあるもので代用できます。水滴がバケツの底に当たって周囲に飛び散るのを防ぐためには、バケツの中に雑巾やタオルを数枚入れておくと効果的です。溜まった水は、こまめに排水溝やトイレに捨てるようにしましょう。特にマンションやアパートのような集合住宅の2階で雨漏りが起きた場合は、階下の住人へ被害が及ぶ可能性も考慮し、床への防水対策は念入りに行うことが重要です。

この最初のステップで、被害の拡大を効果的に抑えることができます。

ステップ2:濡れた家具や家電を安全な場所へ移動

雨漏り箇所の近くに家具や家電製品がある場合は、水濡れによる故障や漏電を防ぐため、速やかに安全な場所へ移動させることが大切です。水は電気を通しやすいため、家電製品が水に濡れると漏電やショートを引き起こし、火災や感電といった重大な事故に繋がる危険性があります。また、木製の家具は水分を吸収すると変形したり、カビが発生したりする原因となります。

具体例を挙げると、テレビやパソコン、オーディオ機器などの精密機械が水に濡れてしまうと、内部の電子回路がショートして故障し、修理が不可能になるケースも少なくありません。その場合の修理費用や買い替え費用は、数万円から時には数十万円に及ぶこともあります。また、革張りのソファや木製のタンス、本棚などが濡れると、シミや変色、カビの発生により、見た目だけでなく衛生的にも使用できなくなる可能性があります。もし一人で運べないような大きな家具の場合は、ビニールシートや大きなゴミ袋などで覆い、水濡れを防ぐだけでも効果があります。特にコンセントの近くで雨漏りしている場合は、感電の危険性が高いため、可能であれば該当箇所のブレーカーを落としてから作業するなど、安全には十分注意してください。貴重品や重要な書類なども、水濡れによるダメージを避けるため、優先的に安全な場所へ移動させることをおすすめします。

家財を守るために、迅速な移動を心がけましょう。

ステップ3:被害状況を写真や動画で記録しておく

雨漏りの状況、例えば天井のシミの場所や範囲、壁を伝う水の跡、水滴の落ち方などを、お手持ちのスマートフォンなどで写真や動画に記録しておくことを強くおすすめします。この記録は、後日、修理業者に雨漏りの状況を正確に伝える際に非常に役立ちますし、火災保険の申請を検討する場合にも、被害状況を証明する重要な証拠となるからです。

例えば、雨漏りのシミが天井のどのあたりに広がっているのか、壁を伝って床のどの範囲まで濡れているのか、水滴はポタポタと断続的に落ちる程度なのか、それとも糸を引くように連続して漏れているのかなど、できるだけ詳しく撮影しましょう。撮影した日時も一緒に記録しておくと、より詳細な情報として価値が高まります。もし可能であれば、雨が降っている最中の雨漏りの様子を動画で撮影しておくと、雨の強さと雨漏りの量の関係性が分かりやすくなり、原因究明の手がかりになることもあります。修理業者に点検や見積もりを依頼する際、これらの記録を見せることで、業者は訪問前に状況をある程度把握でき、よりスムーズで的確な対応が期待できます。また、火災保険会社に被害を報告する際にも、写真や動画は被害の程度や状況を客観的に証明する有効な資料となります。撮影する際のポイントとしては、明るい場所で、被害箇所全体がわかる広範囲の写真と、シミや水滴の状態がよくわかる接写の両方を撮ることが挙げられます。メジャーなどを当ててシミの大きさが分かるように撮影するのも良い方法です。動画の場合は、雨漏りの音や水が滴る様子がはっきりとわかるように撮影し、可能であれば音声も記録しておくとよいでしょう。記録した写真や動画は、万が一のデータ消失に備え、クラウドストレージなどにバックアップしておくことをおすすめします。

これらの記録は、後の対応をスムーズに進めるために不可欠です。

かえって悪化させる!素人が絶対にしてはいけないNG行動

「雨漏りを一刻も早く止めたい」という焦りから、つい自己判断で行動してしまうことがあるかもしれません。しかし、専門知識がないままの対処は、かえって状況を悪化させたり、最終的な修理費用を増大させてしまったりする危険なNG行動に繋がる可能性があります。根本的な原因が解決しないばかりか、さらなるトラブルを引き起こすリスクが高いため、慎重な判断が求められます。

ここでは、良かれと思ってやったことが裏目に出てしまう可能性のある、代表的なNG行動を3つ紹介します。

- NG行動1。原因不明のまま安易に屋根に登る

- NG行動2。闇雲にコーキング剤を塗りたくる

- NG行動3。「これくらい大丈夫」と放置する

これらの行動は避けるようにしましょう。

NG行動1。原因不明のまま安易に屋根に登る

雨漏りの原因が屋根にあるかもしれないと感じても、ご自身で安易に屋根に登ることは絶対に避けるべきです。屋根の上は非常に滑りやすく、万が一転落すれば大怪我をする危険性が極めて高いだけでなく、屋根材を誤って踏み割ってしまうなどして、雨漏りをさらに悪化させてしまう可能性があるからです。

例えば、雨上がりで濡れている屋根や、苔が生えている屋根、あるいは急な勾配の屋根は特に危険です。プロの屋根修理業者でさえ、屋根に登る際はヘルメットや安全帯といった安全装備を必ず着用し、2人以上で作業にあたるなど、安全管理を徹底しています。一般の方が何の装備もなく、また高所作業の経験もないまま屋根に登る行為は、命に関わる事故に繋がりかねません。また、瓦屋根の場合、ズレた瓦を直そうとして周囲の正常な瓦を割ってしまったり、スレート屋根(カラーベスト・コロニアル)の場合、劣化して脆くなっている部分を踏み抜いてしまったりするケースも少なくありません。その結果、本来必要のなかった箇所まで修理が必要になり、余計な費用が発生してしまうことになります。どうしても屋根の状況が気になる場合は、地上から双眼鏡で確認したり、ドローンによる点検を行っている専門業者に相談したりすることを検討しましょう。

安全を最優先し、専門家以外の屋根上作業は控えましょう。

NG行動2。闇雲にコーキング剤を塗りたくる

雨漏りしている箇所や、原因と思われるひび割れなどを見つけたとしても、原因が特定できていない状態で闇雲にコーキング剤(シーリング剤)を塗りたくるのは避けるべきです。一時的に雨漏りが止まったように見えても、コーキング剤で水の出口を塞いでしまうと、雨水の本当の浸入経路は変わらないため、行き場を失った水が壁の内部や天井裏、あるいは別の場所に流れ込み、被害をさらに深刻化させてしまう可能性があるからです。

例えば、外壁のひび割れから雨水が浸入していると仮定します。そのひび割れ箇所だけをコーキングで塞いでも、もし他にも浸入口があれば、根本的な解決にはなりません。それどころか、本来であれば外部に排出されるはずだった水や湿気が壁内部に滞留し、柱や梁、断熱材といった建物の重要な構造部分の腐食を早めたり、カビを大量発生させたりする、より大きな問題を引き起こすことがあります。また、不適切な箇所にコーキングを施してしまうと、後日、プロの業者が雨漏りの原因調査を行う際に、水の流れが本来とは変わってしまい正確な診断が難しくなったり、間違ったコーキングを除去する手間が増えたりして、結果的に余計な時間や費用がかかってしまうこともあります。プロの業者は、原因を正確に特定した上で、適切な材料と工法でコーキング処理を行います。もし、どうしても応急処置としてコーキングを使用したい場合は、ごく限定的な状況(例:被害が拡大しそうな明らかな隙間を一時的に塞ぐなど)に留め、必ず専門業者に早期の点検を依頼することを前提とすべきです。

根本的な原因解決のためにも、自己判断でのコーキング処理は控えましょう。

NG行動3。「これくらい大丈夫」と放置する

天井にほんの小さなシミを見つけたり、ポタポタとごくわずかな水滴が落ちてきたりする程度の雨漏りであっても、「これくらいなら大丈夫だろう」と安易に考えて放置することは非常に危険です。雨漏りは、症状が表面化した時点で、すでに建物内部ではある程度進行している可能性が高いと考えられます。そして、放置すればするほど、建物の構造材(柱や梁など)の腐食、湿った木材を好むシロアリの発生、カビによる健康被害などを引き起こし、最終的には大規模な修繕が必要となってしまうからです。

例えば、最初は数センチ程度の小さなシミでも、雨が降るたびに少しずつ水分が供給され、数ヶ月後には天井板が腐って剥がれ落ちてくるというケースも決して珍しくありません。目に見えない壁の内部や天井裏では、木材が湿気を含んで徐々に腐り始め、建物の耐久性を著しく低下させる可能性があります。湿った木材はシロアリにとって格好の餌場となり、シロアリ被害が加わると、家の強度はさらに失われてしまいます。また、室内に発生したカビの胞子を日常的に吸い込むことで、アレルギー性鼻炎や気管支喘息、皮膚炎などの健康被害を引き起こすリスクも高まります。修理費用に関しても、雨漏りの初期段階であれば数万円から数十万円程度で済んだかもしれないものが、長期間放置した結果、構造部分の補修や大規模なリフォームが必要となり、数百万円規模の費用がかかってしまうケースも少なくありません。「早期発見・早期修理」は、結果的に修理費用を抑え、住まいの寿命を延ばすことにも繋がります。

小さな雨漏りサインも見逃さず、速やかな対応が重要です。

2階の雨漏り修理にかかる費用はいくら?箇所別の料金相場一覧

2階の雨漏り修理にかかる費用は、雨漏りが起きている場所や工事の内容によって大きく変わります。そのため、まずは場所ごとの大まかな料金相場を知っておくことが、とても大切です。どこにどれくらいの費用がかかるのかを事前に把握しておくことで、修理業者さんから出された見積もりが適正な金額なのかを判断しやすくなり、安心して修理を任せられるようになります。

2階雨漏り修理の箇所別費用相場

| 修理箇所 | 部分補修の費用目安 | 全体的な工事の費用目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 屋根 | 1万円~30万円 | 80万円~250万円 | 材料や範囲により大きく変動 |

| 外壁 | 1万円~20万円 | 60万円~150万円以上 | コーキング打ち替え、塗装など |

| ベランダ・バルコニー | 3万円~10万円 | 20万円~80万円 | 防水工事の種類による |

| 窓・サッシまわり | 5千円~5万円 | 5万円~30万円以上 | コーキング打ち替え、サッシ交換など |

| その他費用 | – | – | 足場代、廃材処理費、諸経費などが別途かかる場合あり |

この記事では、これらの修理箇所ごとの詳しい費用相場や、見積もりに含まれる内訳について、これから詳しく解説していきます。

屋根の修理費用。部分補修から葺き替えまでの相場

屋根から雨漏りしている場合の修理費用は、瓦のズレを直すような簡単な補修なら数万円から、屋根全体を取り替えるような大きな工事になるときには数百万円ほどかかることもあります。それは、屋根に使われている材料の種類や、どれくらい傷んでいるか、そしてどれくらいの範囲を工事するかによって、必要な作業や材料が大きく変わってくるからです。

例えば、瓦が少しズレたり割れたりしているだけなら、その部分の瓦を新しいものに交換したり、漆喰という白い部分を塗り直したりするだけで済むことが多いです。この場合の費用は、1万円から5万円くらいが目安です。もし、スレートという種類の屋根材に少しヒビが入っている程度なら、その部分を補修するのに3万円から10万円くらいかかるでしょう。

しかし、雨漏りがひどく、屋根の下にある防水シートという雨を防ぐための大切なシートが古くなって破れてしまっているような場合は、屋根材を一度全部剥がして、防水シートを新しく敷き直す「葺き替え」という工事や、今の屋根の上から新しい屋根材をかぶせる「カバー工法」という工事が必要になります。こうなると、一般的な30坪くらいのお家で、カバー工法なら80万円から150万円、葺き替え工事なら100万円から250万円くらいの費用がかかることがあります。

もし、雨漏りがごく一部で、屋根の表面だけの問題なら、部分的な補修で安く済むかもしれません。まずは専門の業者さんに見てもらって、どれくらいの修理が必要か相談してみましょう。逆に、雨漏りが広い範囲に及んでいたり、長い間気づかずに放っておいたりした場合は、屋根の下地まで傷んでしまっている可能性が高く、葺き替えのような大きな工事が必要になるかもしれません。その時は、いくつかの業者さんに見積もりをお願いして、工事内容と費用をよく比べてみることが大切です。

屋根材別の修理費用目安(30坪程度の住宅の場合)

| 屋根材の種類 | 部分修理(1箇所あたり) | カバー工法 | 葺き替え工事 |

|---|---|---|---|

| 日本瓦 | 2千円~5万円 | 対応不可 | 120万円~250万円 |

| スレート瓦 | 3千円~10万円 | 80万円~150万円 | 100万円~200万円 |

| ガルバリウム鋼板 | 5千円~15万円 | 90万円~180万円 | 110万円~220万円 |

部分的な修理なら1日から数日、カバー工法や葺き替えなら1週間から2週間くらい工事期間がかかることも伝えておきましょう。気をつけてほしいのは、ただ安いというだけで業者さんを選ばないことです。特に「今なら大幅値引き!」といった言葉には注意して、ちゃんと実績があるか、工事後の保証はあるかなどを確認しましょう。

外壁の修理費用。コーキング打ち替えや塗装の相場

外壁が原因で雨漏りしている場合の修理費用は、壁のつなぎ目などを埋めているコーキングというゴムのような部分を新しくするだけなら数万円から、外壁全体を塗り直すような工事になると数十万円から百万円以上かかることもあります。それは、外壁のどこがどれくらい傷んでいるか、どれくらいの範囲を直すか、そしてどんな種類の塗料を使うかによって、必要な作業や材料費が変わってくるからです。

例えば、サイディングという板状の外壁材のつなぎ目や、窓のまわりのコーキングが古くなって切れたり剥がれたりしている場合、そこから雨水が入ってきてしまいます。この場合は、古いコーキングを取り除いて、新しいコーキングを打ち直す作業が必要です。この費用は、1メートルあたり700円から1,200円くらいが目安です。

もし、外壁全体を手で触ると白い粉がついたり(チョーキング現象といいます)、細かいひび割れがたくさんあったりするようなら、外壁全体を塗装し直して、雨を防ぐ力を回復させる必要があります。一般的なシリコン塗料を使って30坪くらいのお家を塗装する場合、60万円から100万円くらいかかることが多いです。もっと長持ちするフッ素塗料などを使うと、費用はさらに高くなります。

もし、雨漏りの原因がコーキングの劣化だけで、雨漏りしている場所も限られているなら、コーキングの打ち替えだけで済むかもしれません。被害が広がる前に、早めに専門の業者さんに相談しましょう。逆に、外壁全体が傷んでいて、あちこちから雨水が入ってきているようなら、外壁の塗装だけでなく、場合によっては傷んだ外壁材を部分的に新しく張り替えることも考えなければなりません。外壁塗装をするときは足場を組むことが多いので、ついでに屋根など他の高い場所も一緒に点検してもらったり、修理してもらったりすると効率が良いかもしれません。

外壁用塗料の種類と特徴・費用目安(30坪程度の住宅の場合)

| 塗料の種類 | 耐用年数の目安 | 費用相場(足場代込み) | メリット |

|---|---|---|---|

| アクリル塗料 | 5年~7年 | 40万円~70万円 | 安価 |

| ウレタン塗料 | 7年~10年 | 50万円~90万円 | 価格と耐久性のバランスが良い |

| シリコン塗料 | 10年~15年 | 60万円~100万円 | 耐久性、耐汚染性が高い、コストパフォーマンスが良い |

| フッ素塗料 | 15年~20年 | 80万円~150万円 | 耐久性、耐汚染性が非常に高い |

| 無機塗料 | 20年以上 | 100万円~180万円 | 超高耐久、汚れにくい |

外壁の簡単セルフチェックリスト

- 外壁を手で触ると白い粉がつくか(チョーキング現象)

- 目に見えるひび割れ(クラック)はないか

- カビやコケが生えていないか

- コーキング材にひび割れや剥がれはないか

- 塗装が色あせたり、剥がれたりしていないか

これらの症状が見られたら、専門業者に点検を依頼することをおすすめします。

ベランダ・バルコニーの防水工事費用

ベランダやバルコニーが原因で雨漏りしている場合の修理費用は、表面の塗装を塗り直すだけなら数万円から、雨を防ぐための防水層という部分を作り直す工事になると数十万円かかることもあります。それは、ベランダに施されている防水の種類(例えば、ウレタン防水やFRP防水など)や、工事をする面積の広さ、そしてどれくらい傷んでいるかによって、必要な工事内容と費用が変わってくるからです。

例えば、ベランダの床の表面の塗装(トップコートといいます)が色あせたり、少し剥がれたりしている程度なら、そのトップコートを塗り直すだけで、雨を防ぐ力を一時的に回復させることができます。この場合の費用は、10平方メートルくらいの広さで3万円から8万円くらいが目安です。

しかし、防水層そのものにひび割れや膨れができていて、そこから雨水がしみ込んでいるような場合は、今の防水層を取り除いて、新しく防水工事をやり直す必要があります。ウレタンという材料を使った防水工事(通気緩衝工法)なら10平方メートルあたり5万円から10万円くらい(1平方メートルあたり5,000円から1万円くらい)、FRPというガラス繊維を使った防水工事なら10平方メートルあたり6万円から12万円くらい(1平方メートルあたり6,000円から1万2,000円くらい)かかることがあります。また、雨水を排水溝に流す部分が詰まったり壊れたりして雨漏りすることもあるので、その場合は1万円から5万円くらいの修理費がかかることもあります。

もし、雨漏りの原因が排水溝の詰まりや、トップコートのちょっとした傷みだけなら、比較的安い費用で修理できる可能性があります。定期的なお掃除と早めのメンテナンスが大切です。逆に、ベランダの床に水たまりができやすかったり、防水層が明らかに破れていたりするような場合は、根本的に防水工事をやり直す必要があります。そのままにしておくと、下の階まで被害が広がってしまうので、急いで対応することが大切です。

主なベランダ防水工事の種類と特徴・費用目安(10㎡あたり)

| 防水工事の種類 | 耐用年数の目安 | 費用相場(トップコート含む) | メリット |

|---|---|---|---|

| ウレタン塗膜防水 | 10年~12年 | 5万円~10万円 | 複雑な形状にも対応可能、比較的安価 |

| FRP防水 | 10年~15年 | 6万円~12万円 | 軽量で高強度、耐摩耗性が高い、硬化が早い |

| シート防水 | 10年~15年 | 4万円~8万円 | 均一な防水層、工期が短い |

| アスファルト防水 | 15年~20年 | 7万円~13万円 | 防水性が高い、耐久性が高い |

ベランダ・バルコニーの雨漏りチェックポイント

- 排水溝は詰まっていないか、スムーズに水が流れるか

- 床面にひび割れや膨れ、剥がれはないか

- 水たまりができやすい場所はないか

- 手すり壁(笠木)と床の取り合い部分に隙間や傷みはないか

- トップコートが色あせたり、粉っぽくなったりしていないか

ブルーシートで一時的に覆うくらいの応急処置はできますが、ご自身で防水塗料を塗るのは専門的な知識や技術が必要で、失敗するとかえって状況を悪化させる可能性が高いので、専門の業者さんに任せましょう。

窓・サッシまわりの修理費用と相場

窓やサッシのまわりから雨漏りしている場合の修理費用は、窓枠と壁のすき間を埋めているコーキングを新しくするだけなら数千円から数万円、窓(サッシ)自体を取り替えることになると十数万円以上かかることもあります。それは、窓枠と外壁のつなぎ目のコーキングが古くなっていたり、窓(サッシ)自体が歪んだり壊れたりしていたり、壁の中の雨を防ぐシートの施工が悪かったりするなど、雨漏りの原因と直し方によって費用が違ってくるからです。

例えば、窓のまわりのコーキングが古くなってひび割れたり、縮んで隙間ができたりしていると、そこから雨水が入ってきてしまいます。この場合は、古いコーキングをきれいに取り除いて、新しいコーキングを打ち直す作業が必要です。窓の大きさにもよりますが、1箇所あたり5,000円から2万円くらいが目安です。

もし、窓(サッシ)自体が歪んでいたり、部品が壊れていてちゃんと閉まらなくなっていたりする場合は、サッシを部分的に修理したり、場合によってはサッシ全体を新しいものに交換したりする必要があります。小さな窓のサッシ交換(カバー工法という今の窓枠の上から新しい窓枠を取り付ける方法)なら5万円から10万円、大きな掃き出し窓なら10万円から30万円くらいかかることがあります。壁の中にある雨を防ぐための防水シートや防水テープの取り付け方に問題がある場合は、一度外壁を部分的に剥がして直すような大きな工事になることもあり、その場合は10万円以上かかることもあります。

もし、雨漏りの原因が窓まわりのコーキングの劣化だけであれば、比較的安い費用で短い時間で修理できる可能性があります。早めに直せば、壁の中に水が入って被害が広がるのを防げます。逆に、サッシ自体が変形していたり、壁の内部構造に問題があったりする場合は、修理費用が高くなるかもしれません。いくつかの業者さんに見積もりをお願いして、雨漏りの原因をしっかり突き止めてもらい、一番良い修理方法を提案してもらうことが大切です。

窓の種類別 雨漏りしやすい箇所と修理のポイント

| 窓の種類 | 雨漏りしやすい箇所 | 修理のポイント |

|---|---|---|

| 引き違い窓 | サッシ下部、レール部分、窓枠と外壁のコーキング部分 | 水密性部品の交換、コーキング打ち替え、排水経路の清掃・確保 |

| FIX窓 | ガラスとサッシの間のシール材、窓枠と外壁のコーキング部分 | シール材の打ち替え、コーキング打ち替え |

| 上げ下げ窓 | 可動部分の気密材、サッシ枠と外壁のコーキング部分 | 気密材の交換、コーキング打ち替え |

| 天窓(トップライト) | ガラスと枠のシール部分、屋根材との取り合い部分、水切り板金の劣化 | シール材打ち替え、防水処理の再施工、板金補修・交換 |

ご自身で窓のまわりにコーキングを塗ろうとする方もいらっしゃいますが、適切な下地処理をしなかったり、用途に合わないコーキング材を選んだりすると、雨漏りを悪化させる原因になることがありますので、専門業者に依頼することをおすすめします。サッシを交換する際には、雨漏りが直るだけでなく、断熱性の向上による冷暖房効率アップ、防音性の向上、結露の軽減といった副次的なメリットも期待できます。

見積もりの内訳を解説!足場代や諸経費も忘れずに

雨漏り修理の見積もり書をもらったら、工事そのものにかかる費用だけでなく、足場を組むためのお金や、その他の経費(諸経費)も含まれていることを知っておくのが大切です。それは、何にどれくらいの費用がかかっているのかをちゃんと理解することで、業者さんが出してきた見積もりが妥当な金額なのかを判断しやすくなりますし、後から「これもかかります」と追加でお金を請求されるようなトラブルを防ぐことにもつながるからです。

これから、見積もりに含まれる主な項目について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

- 工事に必須の項目である足場設置費用

- 材料費と人件費(施工費)の内訳

- 廃材処理費や諸経費などのその他費用

これらの費用がどのように計算され、なぜ必要なのかを理解することが、納得のいく雨漏り修理への第一歩となります。

工事に必須の項目である足場設置費用

2階建てのお家の雨漏りを直すときには、安全にそして確実に作業をするために、ほとんどの場合で足場を組む必要があり、その費用も見積もりに含まれています。高い場所での作業は、作業する人が落ちたりしないように安全を確保するためと、丁寧でしっかりとした仕事をするために、足場がどうしても必要になるからです。

例えば、2階の屋根や外壁、ベランダ、窓のまわりなど、地面から手が届かない高い場所で修理作業をする場合、作業する人が安全に動き回ったり、安定した姿勢で作業したりするためには足場が必要です。もし足場がないと、脚立のような不安定な場所で作業することになり、落ちてケガをする危険が高まるだけでなく、細かいところまで丁寧に作業するのが難しくなり、修理がうまくいかない原因にもなりかねません。

足場を設置する費用は、だいたい1平方メートルあたり700円から1,200円くらいが相場です。これに、塗料などが周りに飛び散らないようにするためのネット(養生シート)の費用が1平方メートルあたり100円から200円くらい加わります。一般的な30坪くらいの戸建て住宅だと、足場全体の費用として15万円から25万円くらいかかることが多いです。

もし、ほんの少しの修理で、短い時間で安全に作業できると業者さんが判断した場合(例えば1階の軒先など)は、足場なしで対応できることもまれにありますが、2階以上の作業では基本的に足場が必要だと考えておきましょう。「足場代は無料にしますよ」という業者さんは、他の部分の費用に足場代を上乗せしている可能性があるので、注意が必要です。逆に、屋根全体の修理や外壁全体の塗装など、広い範囲で長い期間作業する場合には、しっかりとした足場を組むことが、作業の質を高め、安全を守るためにとても重要になります。足場を組む機会に、他の高い場所もついでに点検してもらったり、簡単なメンテナンスをしてもらったりすると効率が良いでしょう。

足場の種類と特徴

| 足場の種類 | 特徴 | 戸建て住宅での使用頻度 |

|---|---|---|

| 単管足場 | 単管パイプとクランプを組み合わせて作る。狭い場所にも設置しやすいが、安全性や作業性はビケ足場に劣る。 | 低い |

| ビケ足場(くさび緊結式足場) | ハンマーで緊結部を打ち込むだけで組み立て・解体が可能。安全性と作業性に優れ、工期も短縮できる。 | 高い |

足場費用の計算例:足場をかける面積 × (足場の1平方メートルあたりの単価 + 飛散防止ネットの1平方メートルあたりの単価)

足場を設置するメリットは、安全な作業環境の確保、作業効率と品質の向上、そして近隣への配慮(塗料飛散防止など)が挙げられます。

材料費と人件費(施工費)の内訳

雨漏り修理の見積もりでは、修理に使う材料のお金(材料費)と、職人さんが作業をするためのお金(人件費・施工費)が、費用の大部分を占めています。それは、どんな修理をするかによって必要な材料の種類や数が違ってきますし、作業の難しさや職人さんの技術力によって人件費も変わってくるからです。

材料費というのは、例えば屋根の修理なら新しい瓦や雨を防ぐシート、釘など、外壁の修理なら壁のすき間を埋めるコーキング材やペンキ、壁を補修する材料など、実際に工事で使う品物のお金のことです。人件費(施工費)というのは、これらの材料を使って実際に作業をする職人さんの技術料や手間賃のことです。経験が豊富で高い技術を持った職人さんが必要な難しい工事ほど、人件費は高くなる傾向があります。

材料費は、どんなグレードの材料を使うかによって大きく変わります。例えば、屋根の材料なら安いスレートから高い瓦までいろいろあります。ペンキも安いアクリル系のものより長持ちするフッ素系のものの方が高いです。人件費は、職人さん1人が1日作業するのにかかる費用(一人工:いちにんく と言います)で計算されることが多く、地域や業者さんの規模、職人さんの技術レベルによって違いますが、だいたい1日あたり1万5,000円から3万円くらいが目安です。

もし、使う材料に特にこだわりがなく、標準的なもので良ければ材料費を抑えることができます。ただし、どれくらい長持ちするか、どんな機能があるかも考えて選ぶことが大切です。逆に、高性能な材料(例えば、とても長持ちする屋根材やペンキなど)を選ぶと、最初にかかる費用は高くなりますが、長い目で見ると修理の回数が減って結果的にお得になることもあります。業者さんにそれぞれのメリット・デメリットを説明してもらって、予算と合わせて考えてみましょう。見積もり書に「材料費一式」「施工費一式」としか書かれていない場合は、どんな材料がどれくらい使われるのか、どんな作業にどれくらいの職人さんが何日かかるのか、詳しい内容を業者さんに確認しましょう。それが適正な価格かどうかを判断するためにとても重要です。

主な修理箇所と使用材料・単価の目安

| 修理箇所 | 主な使用材料 | 単価の目安 |

|---|---|---|

| 屋根 | 瓦、スレート、防水シート、板金など | 瓦:1枚2千円~、スレート:1枚3千円~ |

| 外壁 | コーキング材、サイディングボード、塗料、補修材など | コーキング:700円/m~、塗料:2千円/㎡~ |

| ベランダ・バルコニー | ウレタン防水材、FRP防水材、防水シート、トップコートなど | ウレタン防水:5千円/㎡~ |

「諸経費」と「施工費」は異なる点に注意が必要です。施工費は直接作業にかかる費用、諸経費は現場管理など間接的にかかる費用を指します。見積もりで材料費や人件費を確認する際は、材料のメーカー名や製品名、数量の妥当性、職人の人数や作業日数の適切さなどをチェックしましょう。

廃材処理費や諸経費などのその他費用

雨漏り修理の見積もりには、工事で出た古い材料を処分するためのお金(廃材処理費)や、現場を管理するためのお金などの諸経費も含まれています。それは、古い屋根材や壁材などのゴミ(産業廃棄物といいます)は法律に従ってきちんと処分しなければならず、また工事をスムーズに進めるための管理にも費用がかかるからです。

廃材処理費というのは、例えば屋根を新しくする工事で取り外した古い瓦や雨を防ぐシート、壁を張り替える工事で出た古いサイディングボードなどを、法律で決められた通りに正しく処分するための費用です。諸経費には、工事現場を監督する人の人件費、事務所の経費、トラックのガソリン代、工事中の万が一の事故に備える保険料(工事保険など)、書類を作るための費用などが含まれるのが一般的です。

廃材処理費は、処分するものの種類や量によって変わりますが、数万円から十数万円くらいかかることがあります。特に、昔の建材によく使われていたアスベストという有害な物質が含まれているものを処分する場合は、特別な処理が必要で費用も高くなることがあります。諸経費は、工事費全体の5%から15%くらいを見込んでいる業者さんが多いですが、業者さんによって計算の仕方は異なります。

もし、部分的な修理でゴミがほとんど出ない場合は、廃材処理費はかからないか、ほんの少しで済むことがあります。見積もりに不自然に高い廃材処理費が書かれていないか確認しましょう。逆に、アスベストが含まれている建材を処分する必要がある場合は、専門の業者さんによる正しい処理が必要で費用も高くなるため、事前に業者さんによく確認することが重要です。アスベスト処理の実績がある業者さんを選びましょう。見積もり書に「廃材処理費一式」「諸経費一式」とだけ書かれている場合は、その詳しい内容やどうやって計算したのかを業者さんに確認しましょう。特に諸経費の割合が高すぎないか、他の項目と二重に請求されていないかなどをチェックします。

雨漏り修理で発生しやすい廃材

- 古い屋根材(瓦、スレート、金属屋根材など)

- 古い外壁材(サイディング、モルタル片など)

- 劣化した防水材(アスファルトルーフィング、防水シートなど)

- 劣化した断熱材

これらの産業廃棄物は、環境保全と法律遵守のため、専門業者による適切な処分が不可欠です。

諸経費に含まれる主な項目例

- 現場管理費(工程管理、安全管理など)

- 運搬費(資材搬入、廃材搬出)

- 交通費、駐車場代

- 工事保険料(労災保険、賠償責任保険など)

- 事務手数料(書類作成費など)

- 業者利益

見積もりで「その他費用」を確認する際には、「一式」ではなく、できるだけ詳しい明細を出してもらうように心がけ、不明な点は遠慮なく質問し、納得のいく説明を求めることが後々のトラブルを防ぐ上で大切です。

この雨漏りはDIY可能?専門業者に依頼すべき症状チェックリスト

2階の雨漏りに気づいたとき、ご自身で修理できるのか、それとも専門の業者さんにお願いするべきか、迷ってしまいますよね。この記事では、どのような症状のときに専門業者さんへ相談した方が良いのか、具体的なチェックリストを使って、その判断の目安をお伝えします。なぜなら、雨漏りは見た目よりも深刻なことが多く、もし間違った方法で対処してしまうと、かえって被害を広げてしまうこともあるからです。専門の業者さんなら、雨漏りの本当の原因をしっかりと見つけ出し、根本から解決してくれます。

具体的には、以下の内容について詳しく解説していきます。

- DIYで対応できるのは応急処置までが基本

- 迷わずプロに相談!専門業者へ依頼すべき症状リスト

- なぜプロに任せるべき?専門家による調査と修理の重要性

DIYで対応できるのは応急処置までが基本

ご自身で雨漏りに対処できるのは、水が垂れてくる場所にバケツを置いたり、濡れた場所を拭いたりするような「応急処置」までと考えていただくのが基本です。雨漏りの本当の原因は、屋根裏や壁の中など、目に見えない複雑な場所にあることがほとんどで、専門的な知識や技術がないと、原因を特定したり修理したりするのはとても難しいからです。また、高い場所での作業は危険も伴います。

例えば、天井から水がポタポタと落ちてきたときに、床がびしょ濡れにならないようにバケツを置いたり、大切な家具が濡れないように移動させたりすることは、ご自身でもすぐにできる大切な応急処置です。しかし、その雨漏りの原因が、屋根の瓦がズレていることなのか、屋根の防水シートが破れてしまっているのか、それとも壁にできたヒビから水が入ってきているのかを正確に見つけるのは、プロでないと非常に難しい作業です。

ご自身でできる応急処置とDIYの限界

- バケツを置いて水を受ける

- 雑巾で水滴を拭き取る

- 被害が広がりそうな家具を安全な場所へ移動させる

- 手の届く範囲で安全が確保できる場合に限り、ブルーシートで一時的に覆う

もし、原因が分からないまま、市販のコーキング剤などで表面だけを塞ごうとしてしまうと、水の通り道が変わってしまって、今度は別の場所から雨漏りが始まったり、壁の中で水がたまり続けて、家の柱や断熱材を腐らせてしまうといった、もっと大変な事態を引き起こす可能性があります。そうなってしまうと、結局、修理にかかる費用が余計に高くなってしまうことも少なくありません。

雨漏りの原因特定は非常に難しく、不適切なDIY修理はかえって状況を悪化させるリスクがあります。特に2階部分の屋根など高所での作業は転落の危険が伴いますし、修理に必要な道具や材料も専門的なものが多いため、DIYでの対応には限界があります。「自分で何とかしたい」というお気持ちはとてもよく分かりますが、まずは被害を最小限に食い止める応急処置に専念し、雨漏りの根本的な原因究明と本格的な修理は、経験豊富なプロの業者に任せるのが最も安全で確実な方法です。

迷わずプロに相談!専門業者へ依頼すべき症状リスト

もし、ご自宅の2階で起きている雨漏りが、これからお話しするような症状に当てはまる場合は、ご自身で何とかしようと無理をせず、できるだけ早く専門の業者さんに相談することをおすすめします。これらの症状が出ているということは、雨漏りがすでにかなり進んでしまっていて、ご自身での対処が難しくなっているサインだからです。そのままにしておくと、お住まいの建物に深刻なダメージを与えてしまう可能性が高いと考えられます。

以下の症状が見られる場合は、専門業者への相談を検討しましょう。

- 天井や壁に広範囲のシミが広がっている

- ポタポタと水滴が継続的に落ちてきている

- 何度も同じ場所から雨漏りが再発している

- 天井クロスが剥がれたりカビが発生している

これらの症状について、次で詳しく見ていきましょう。

天井や壁に広範囲のシミが広がっている

2階の天井や壁に、広い範囲でシミができているのを見つけたら、それは専門の業者さんに修理を依頼するべきサインです。なぜなら、目に見えているシミが広いということは、その裏側、つまり天井の裏や壁の中では、もっと広い範囲に水が染み込んでしまっていて、大切な柱や梁、断熱材などが濡れてしまっている可能性が高いからです。

例えば、最初は500円玉くらいの小さなシミだったのに、気がついたら数週間でバスタオルくらいの大きさにまで広がってしまった、というケースを考えてみましょう。これは、雨水が天井裏の広い範囲に染み渡ってしまい、時間をかけてゆっくりと表面に現れてきている証拠です。目に見えない部分では、カビがたくさん発生してしまったり、家の構造を支える木材が腐り始めていたり、シロアリが住み着きやすい環境になっているかもしれません。もし、シミの大きさが手のひらサイズを超えていたり、シミがいくつかの場所に点々と広がっているようなら、見えない部分の被害はご想像以上に深刻であると考え、できるだけ早く専門の業者さんに見てもらうことが大切です。シミの色(新しいシミは薄い茶色、時間が経ったものは濃い茶色や黒っぽい色になることが多いです)や、シミが広がる速さ(数日で急に大きくなる場合は緊急性が高いです)も、状況を判断する上で大切な手がかりになります。シミを放置してしまうと、家の骨組みである構造材が腐ってしまったり、カビが原因でご家族の健康に影響が出たり、結果的に修理費用が高額になってしまうリスクがあります。「これくらいのシミなら大丈夫だろう」と安易に考えずに、一度プロの目で天井裏や壁の中の状態をしっかりと確認してもらうことが、お住まいを守るためにとても重要です。

ポタポタと水滴が継続的に落ちてきている

2階の天井や壁から、ポタポタと水滴が落ち続けているのを見つけたら、それは雨漏りがかなり進行している危険なサインですので、すぐに専門の業者さんに連絡しましょう。水滴がポタポタと落ちてくるということは、すでに雨水が建物の内部を通り抜けて、お部屋の中にまで到達してしまっている証拠です。そのままにしておくと、家の柱や梁などの構造材が腐ってしまったり、壁の中にカビがたくさん発生してしまったりと、建物にとって非常に重大な被害につながる可能性がとても高いからです。

例えば、雨が降るたびに、リビングの天井のいつも同じ場所からポタポタと水が落ちてきて、置いておいたバケツがすぐにいっぱいになってしまうような状況を想像してみてください。これは、屋根や外壁のどこかからかなりの量の雨水が建物の中に入り込み、天井裏に溜まることなく、直接お部屋の中まで漏れ出ている状態です。落ちてくる水滴の量が多ければ多いほど、また、雨が止んだ後も長い時間水滴が落ち続けるほど、事態は深刻だと考えられます。もし、水滴が糸を引くように垂れていたり、バケツにたくさんの水が溜まるほどの量であれば、迷うことなく専門の業者さんに「緊急で見てほしい」と依頼すべきです。水滴が透明であれば比較的新しい雨漏り、茶色っぽい場合は木材のアクなどが混じっている可能性があり、雨漏りが始まってから時間が経っているかもしれません。落ちてくる水滴の様子をスマートフォンなどで動画撮影しておくと、業者さんに状況を正確に伝えるのに役立ちます。水滴が落ちてくる頻度(雨の日だけなのか、常に落ちているのかなど)も緊急性を判断する材料になります。特に、水滴が電気の配線や照明器具の近くで発生している場合は、漏電して火事になる危険性もあるため、絶対に自分で触ろうとせず、すぐに業者さんに相談してください。「たかが水滴くらい」と軽く考えずに、それはお住まいからのSOSサインだと捉えて、すぐに行動することが大切です。

何度も同じ場所から雨漏りが再発している

以前に一度修理してもらったはずなのに、また同じ場所から雨漏りが再発してしまった場合は、雨漏りの根本的な原因が解決できていない可能性が高いので、専門の業者さんによる詳しい再調査と修理が必要です。雨漏りの原因は、一つだけとは限らず、いくつかの原因が複雑に絡み合って起きていることも少なくありません。表面的な部分だけを修理しても一時的に雨漏りが止まることはありますが、本当の原因箇所が特定されていなかったり、修理されていなかったりすると、残念ながら雨漏りは繰り返されてしまうからです。

例えば、1年前に2階のベランダの防水工事をしてもらったのに、最近になってまた同じベランダの下にあるお部屋の天井にシミが出てきてしまった、というケースを考えてみましょう。この場合、前回の修理が原因箇所とは違う場所だったか、あるいは他にも原因があったのに見逃されてしまっていた可能性があります。もしかすると、ベランダの床の防水だけでなく、ベランダの壁と床のつなぎ目部分や、雨水を流す排水口の周り、あるいはベランダの外側の壁にできたヒビから水が浸入しているのかもしれません。何度も同じ場所で雨漏りが繰り返されるというのは、雨漏りの本当の原因がきちんと特定できていない証拠です。ご自身で同じような修理を繰り返しても、根本的な解決には至らないことが多いため、雨漏り修理の経験が豊富な専門の業者さんに、セカンドオピニオンを含めて徹底的に調べてもらうことが重要です。修理してからどれくらいの期間で再発したか(例えば、数ヶ月で再発するなら、より深刻な原因が隠れているかもしれません)も業者さんに伝える大切な情報です。以前に修理を依頼した業者さんとの間で、保証期間がどうなっているかを確認してみましょう。もし保証期間内であれば、無償で再修理してもらえる可能性があります。別の業者さんに改めて調査や修理を依頼する場合は、以前にどのような修理をしたのか、その内容を正確に伝えることが、スムーズな原因究明につながります。「また雨漏りか…」とがっかりしてしまうお気持ちはよく分かりますが、諦めずに、今度こそ根本から雨漏りを解決するために、信頼できる専門家と一緒に取り組みましょう。

天井クロスが剥がれたりカビが発生している

2階の天井のクロス(壁紙)が浮いてきたり剥がれてきたり、あるいは黒っぽいシミやカビが生えていたりするのを見つけたら、それも専門の業者さんに相談すべき大切なサインです。クロスが剥がれたりカビが生えたりするということは、壁や天井の内部が長い間、湿気の多い状態にさらされている証拠であり、雨漏りがその原因である可能性が高いからです。また、カビは見た目が悪いだけでなく、ご家族の健康に悪い影響を与える恐れもあります。

例えば、寝室の天井の隅の方のクロスが少し浮いているのに気づき、よく見てみると、そこに黒い点々としたカビが生えていた、という状況を想像してみてください。これは、天井裏で雨漏りが起きていて、その湿気によってクロスが水分を含んで剥がれやすくなり、カビが繁殖してしまっている状態と考えられます。カビの胞子を吸い込んでしまうと、アレルギー症状が出たり、喘息が悪化したりする原因になることもあり、特に小さなお子さんやご高齢の方がいらっしゃるご家庭では注意が必要です。クロスの剥がれやカビは、単に見た目が悪くなるというだけでなく、お住まいの建物が傷んでいることや、健康への影響を示す危険な信号なのです。もし、クロスの浮きや剥がれが広範囲に及んでいたり、お部屋の中でカビの臭いが気になるようであれば、できるだけ早く専門の業者さんに点検してもらい、適切な対策をとってもらうことが大切です。黒カビだけでなく、白っぽいカビが発生することもあります。カビの種類によっては、アレルギー性鼻炎や気管支喘息、皮膚炎などを引き起こす原因となることがあります。カビを見つけたら、ご自身でこすり取ろうとすると胞子をまき散らしてしまう可能性があるので、まずは専門業者に相談し、適切な除去方法や防カビ処理をしてもらうのが安心です。雨漏りの状態によっては、クロスを張り替えるだけでなく、その下地になっている石膏ボードなどの交換も必要になる場合があります。「見た目が少し悪いだけだから」と放置せずに、ご家族の健康と大切なお住まいを守るために、早めの対処が何よりも肝心です。

なぜプロに任せるべき?専門家による調査と修理の重要性

2階の雨漏りの修理は、ご自身で安易にDIYで済ませようとせず、専門の業者さんにお願いすることが、結果的に時間や費用を節約し、毎日安心して暮らせるお住まいを取り戻すための最も確実な方法と言えます。なぜなら、プロの業者さんは、雨漏りに関する専門的な知識と豊富な経験、そして専用の機械や道具を使って、雨漏りの本当の原因を正確に突き止め、お住まいの建物の構造や状態に合わせた最も良い修理方法を提案してくれるからです。

専門業者に依頼するメリットは、主に以下の3点です。

- 正確な原因特定による雨漏りの再発防止

- 高所作業などの危険を回避できる安全性

- 建物の資産価値を守る根本的な解決策の提案

これらのメリットについて、さらに詳しく解説します。

正確な原因特定による雨漏りの再発防止

専門の業者さんは、雨漏りの本当の原因を正確に見つけ出すことで、雨漏りが再発するのを防ぐための根本的な修理を行います。なぜなら、目に見えている雨漏りの箇所と、実際に雨水が建物の中に侵入してきている原因の箇所は、実は違う場所である場合が多く、専門家でなければその特定は非常に難しいからです。例えば、赤外線カメラのような専門の機材を使うことで、壁の中や屋根裏など、目に見えない部分の水の通り道も見つけ出すことができます。

例えば、2階の部屋の窓の近くから雨漏りしている場合、「窓の周りのゴム(コーキング)が悪くなったのかな?」とご自身で判断してしまいがちです。しかし、専門の業者さんが赤外線カメラを使って詳しく調べてみた結果、実はその窓よりもっと上にある屋根の一部分が壊れていて、そこから入った雨水が壁の中を伝って、窓の近くから漏れ出ていることが判明するケースがあります。もし、窓の周りのコーキングだけを修理しても、根本的な原因である屋根の破損がそのままになっていれば、残念ながら雨漏りはまたすぐに再発してしまいます。専門の業者さんは、実際に水をまいて雨漏りの状況を再現する散水調査や、赤外線カメラを使った調査、時には小さなカメラを壁の中に入れて調べるファイバースコープ調査などを駆使して、雨水がどこから入ってきているのかをピンポイントで特定します。そして、その原因に合わせた適切な修理を行うことで、「また雨漏りするのではないか…」という不安から解放してくれます。雨漏りの原因特定が特に難しいのは、風の向きや強さによって雨漏りしたりしなかったりする場合や、ある一定以上の強い雨が降った時だけ雨漏りするといったケースです。このような複雑な雨漏りも、経験豊富なプロなら様々な角度から原因を探り当ててくれます。雨漏り修理でよくある失敗は、原因が特定できないまま手当たり次第に修理してしまい、結局直らない「もぐらたたき」のような状態になってしまうことです。専門家に依頼することで、そのような無駄な修理を避けることができます。「もう二度と雨漏りで悩みたくない」というお客様の切実な想いに応えるのが、プロの雨漏り修理業者の大切な役割です。

高所作業などの危険を回避できる安全性

2階の雨漏り修理では、屋根の上や外壁といった高い場所での作業が必要になることが多いため、専門の業者さんにお願いすることで、転落などの重大な事故に巻き込まれるリスクを避けることができます。なぜなら、プロの業者さんは、高い場所での作業に関する専門的な知識と技術、そして安全帯やヘルメットといった安全を守るための装備をしっかりと備えており、安全管理を徹底して作業を行うからです。専門的な訓練を受けていない方が、見よう見まねで高い場所に上るのは非常に危険です。

例えば、2階の屋根の瓦がズレているのが雨漏りの原因だと分かったとしても、ご自身で梯子をかけて屋根に登り、その瓦を直そうとするのは大変危険な行為です。屋根の表面は意外と滑りやすく、少しバランスを崩しただけで転落してしまい、大怪我につながる可能性があります。特に、雨が降った後で屋根が濡れていたり、風が強く吹いていたりする日は、さらに危険度が増します。専門の業者さんは、作業の際には必ず安全帯やヘルメットを着用し、必要に応じて作業用の足場を組んで、安全を最優先で作業を進めます。万が一の事故を防ぐためにも、高い場所での作業は、専門的な訓練を受けたプロの業者さんに任せるのが鉄則です。修理費用を少しでも安くしたいお気持ちは分かりますが、もしご自身で作業しようとして事故に遭ってしまっては、治療費などでかえって大きな出費になってしまうこともあり、元も子もありません。高所作業には、転落以外にも、使っている道具を下に落としてしまって他の物を壊したり、人に怪我をさせたりする危険性や、場所によっては電気の線に触れて感電してしまうといったリスクも潜んでいます。プロの業者は、労働安全衛生法などの法律に基づいて、しっかりとした安全対策を講じて作業にあたります。作業内容によっては、部分的な足場や、建物全体を囲うような足場が必要になることもあり、その費用も見積もりに含まれます。「自分の安全は自分で守る」ことも大切ですが、危険な作業に関しては「プロに任せて安全を確保する」という考え方が、結果的にご自身とご家族を守ることにつながります。

建物の資産価値を守る根本的な解決策の提案

プロの業者さんによる適切な雨漏り修理は、雨漏りが再発するのを防ぐだけでなく、お住まいの建物が傷んでしまうのを食い止め、大切なご自宅の資産価値を守ることにもつながります。なぜなら、雨漏りをそのままにしておくと、建物を支える大切な柱や梁などの構造材を腐らせてしまったり、湿気を好むシロアリを呼び寄せてしまったりして、お住まいの寿命を大きく縮めてしまう可能性があるからです。専門の業者さんは、雨漏りの修理と同時に、お住まい全体の現在の状態を総合的に診断し、これから先も安心して暮らせるように、必要なメンテナンスについてもアドバイスをしてくれます。

例えば、雨漏りを何年も放置してしまった結果、2階の天井裏にある太い梁や柱が腐ってしまい、それらを交換するために大規模な工事が必要になってしまったとします。そうなると、修理にかかる費用は何百万円にも膨れ上がってしまうことがありますし、もしそのお家を売ろうとした場合、査定額も大幅に下がってしまうでしょう。専門の業者さんに早めに相談すれば、雨漏りの原因を特定して修理するだけでなく、屋根全体の傷み具合や外壁の状態などもチェックしてくれます。そして、「この機会に、傷んでいる他の部分も一緒にメンテナンスしておけば、この先10年くらいは安心して暮らせますよ」といった、お住まいの将来を見据えた長期的な視点での提案をしてくれることもあります。適切な時期に、適切なメンテナンスを行うことが、大切なお家を長持ちさせ、その価値を維持していく上で非常に重要です。雨漏りは、建物の構造材である木材を腐らせるだけでなく、鉄骨の場合はサビを発生させたり、断熱材の性能を低下させたりもします。雨漏りによって湿度が高くなった木材は、シロアリにとって格好の餌場となってしまいます。雨漏りがシロアリ被害を引き起こすケースも少なくありません。お住まいも人間の体と同じように、定期的な点検と早めのメンテナンスが長持ちの秘訣です。「この家は、私たち家族にとってかけがえのない大切な財産だ」という視点に立ち、雨漏りという問題をきっかけに、お住まい全体の健康状態を見直す良い機会と捉え、プロの業者さんに相談するメリットを改めて考えてみましょう。

雨漏りを放置した末路。家の寿命を縮めるシロアリやカビの恐怖

2階の雨漏りを「まだ大丈夫だろう」と軽く考えて放置してしまうと、家の寿命を大きく縮めるだけでなく、ご家族の健康や安全をも脅かす取り返しのつかない事態を招く可能性があります。なぜなら、雨漏りは単に天井や壁から水が染み出してくるという目に見える現象だけでなく、建物の内部構造や居住環境に対し、見えないところでゆっくりと、しかし確実に深刻なダメージを与え続けるからです。

具体的に説明しますと、雨水が木造住宅の柱や梁といった建物を支える重要な構造材に浸透すると、それらの木材は徐々に腐食してもろくなり、結果として家全体の耐震性が著しく低下してしまいます。また、湿った木材はシロアリにとって非常に好ましい環境となるため、シロアリが繁殖してしまい、知らぬ間に家の土台や柱を食べ尽くしてしまうといった被害も発生します。

さらに、壁の内部や天井裏など普段目に触れない箇所でカビが大量に発生し、その胞子が室内の空気中に飛散することで、ご家族がアレルギー性鼻炎や喘息といった健康被害に苦しむことになるケースも少なくありません。そして、最も恐ろしい事態としては、雨水が電気配線やコンセント部分に触れることで漏電を引き起こし、それが原因で火災が発生するという、命に関わる危険性も潜んでいるのです。

このように、雨漏りの放置は想像以上に多くの深刻なリスクを伴います。小さな雨漏りであっても、決して軽視せず、できる限り早く専門業者に相談し、適切な処置を施すことが、あなたの大切な住まいと家族を守るために不可欠です。

アパートの2階で浸水!1階天井の水漏れと費用負担の責任は誰に?

アパートの2階で浸水が起こり、下の階、つまり1階の天井から水が漏れてきた場合、その修理にかかる費用の負担は、基本的には大家さん(貸主)になります。しかしながら、浸水の原因によっては、あなた(借主)の責任となり、費用を負担しなければならないケースもあるため注意が必要です。

なぜなら、アパートなどの賃貸物件では、建物そのものや備え付けられている設備の維持や管理は、大家さんの義務とされているからです。一方で、もし、あなたの不注意や、間違った物の使い方によって浸水を引き起こしてしまった場合には、あなたが修理費用を負担することになる可能性があります。

具体的に例を挙げると、台風や大雨が原因で建物の老朽化した部分から雨水が侵入した場合や、アパートの共用部分である水道管が破損して水漏れが発生した、といったケースでは、大家さんが修理費用を負担するのが一般的です。しかし、あなたがうっかりお風呂の水を止め忘れて浴槽から水があふれさせてしまったり、洗濯機の排水ホースが正しく接続されていなかったり、使用中に外れてしまったりして床が水浸しになった、というような場合は、原因を作ったあなたが費用を負担する可能性が高くなります。

どちらのケースに該当するのか自分で判断することは難しい場合が多いですし、何よりも被害がそれ以上広がらないようにするためにも、まずは大家さんや物件を管理している管理会社にすぐに連絡を取り、状況を説明して、どのように対応すれば良いか指示をもらうことが非常に大切です。

このように、アパートで発生した水漏れの費用負担は、その原因がどこにあるのかによって変わってきます。そのため、水漏れに気づいたら、自己判断で対処しようとせず、まずは大家さんや管理会社へ速やかに連絡し、現在の状況を正確に伝えることが、問題をスムーズに解決し、被害の拡大を防ぐための最も重要な第一歩となります。

雨漏りではない?二階で水をこぼした・水道管破裂との見分け方

2階からの水漏れでお困りのことと思います。その水漏れ、実は雨漏りではなく、お風呂の水を溢れさせてしまったり、水道管が破裂したりといった「漏水」が原因かもしれません。これらを見分けるポイントと、どうすれば良いかを知ることが、被害を最小限に食い止めるために非常に大切です。なぜなら、原因によって正しい対処方法や連絡するべき専門家が全く異なり、もし間違った対応をしてしまうと、かえって被害が大きくなってしまう可能性があるからです。

例えば、雨が降っている日だけ水が漏れてくるのであれば、雨漏りの可能性が高いでしょう。しかし、晴れた日にもかかわらず水漏れが続く、あるいは水道を使っていないのに水が漏れてくるような場合は、水道管の破損など「漏水」のサインかもしれません。また、お風呂場やキッチン、トイレといった水回りのすぐ近くで水漏れが起きている場合も、排水溝の詰まりや配管の不具合による漏水が考えられます。

雨漏りか漏水かを見分けるチェックポイント

どちらが原因か見分けるために、以下の点をチェックしてみましょう。

- 天候との関係性: 雨が降っている時だけ漏れるのか、天候に関係なく漏れるのか確認しましょう。

- 水の量や勢い: 特定の水道設備(お風呂、キッチン、トイレなど)を使った時に水の量が増えたり、勢いが変わったりするか見てみましょう。

- 水の臭いや色: 雨水は比較的無臭で透明なことが多いですが、水道水の場合はカルキ臭がしたり、配管のサビが混じって濁った色をしていたりすることがあります。

- 水漏れの場所: 水道管や排水管が通っている壁際や床下、水回り設備の近くではないか確認しましょう。

- 水道メーターの確認: 家中の蛇口を全て閉めた状態で、水道メーターのパイロット(小さなコマ)が回っていないか確認します。もし回っていれば、どこかで漏水している可能性が高いです。

もし漏水が疑われる場合は、被害の拡大を防ぐため、まずは落ち着いて水道の元栓を閉める応急処置を行ってください。元栓は、通常、水道メーターの近くに設置されています。

雨漏りなのか、それとも漏水なのか、原因を正しく見極め、適切な最初の行動をとることが、お住まいを守り、修理費用を抑えるための重要な第一歩となります。

知らないと損!雨漏り修理に火災保険が使える条件と申請手順

突然の雨漏り、特に2階からの雨漏りは心配ですよね。修理費用も気になるところですが、実は自然災害が原因の雨漏り修理には、火災保険が使える場合があります。火災保険には、多くの場合、風災・雪災・雹災(ひょうさい)といった自然災害による損害を補償する特約が付いているためです。

具体的には、台風で屋根瓦が飛んでしまったり、大雪の重みで屋根が損傷したり、雹(ひょう)によって屋根材が割れてしまったりして雨漏りが発生した場合などが対象となります。ただし、注意点として、経年劣化による雨漏りは一般的に火災保険の対象外となります。

火災保険を申請する際には、いくつかのステップと必要な書類があります。スムーズな申請のために、事前に確認しておきましょう。

火災保険申請の基本的な流れ

- 保険会社への連絡: まずは加入している保険会社やす代理店に、雨漏りの被害状況を連絡します。

- 必要書類の準備: 保険会社から指示された書類を準備します。一般的には以下のような書類が必要になります。

- 保険金請求書(保険会社から取り寄せます)

- 被害状況がわかる写真(被害箇所全体、破損部分のアップなど複数枚)

- 修理業者の見積書

- 罹災証明書(自然災害による被害の場合、市区町村で発行されることがあります)

- 保険会社の調査員による現地調査: 保険会社が損害状況を確認するために、専門の調査員を派遣して現地調査を行う場合があります。

- 保険金の支払い: 調査結果と提出書類に基づいて保険金の支払いが決定され、指定口座に振り込まれます。

保険の申請手続きは複雑に感じることもあるかもしれません。そのような場合は、保険申請のサポートを行っている雨漏り修理業者に相談することも一つの有効な手段です。専門家のアドバイスを受けながら進めることで、スムーズな保険金請求が期待できます。

火災保険の適用条件を正しく理解し、適切な手順で申請することで、雨漏り修理の費用負担を軽減できる可能性があります。まずはご自身の保険契約内容を確認し、該当する場合は速やかに保険会社へ連絡しましょう。

高額請求を回避!悪徳な雨漏り修理業者の手口と見分け方

「今すぐ契約すれば割引」など不安を煽るセールストークや、典型的な悪徳業者の手口を暴露し、騙されないための注意点を解説します。悪質な雨漏り修理業者による高額請求は、その巧妙な手口を知り、正しい見分け方を身につけることで未然に防ぐことができます。なぜなら、雨漏りで不安を抱えているあなたの弱みにつけ込み、不要な工事や法外な料金を請求してくる業者が残念ながら存在するからです。事前に手口を理解し、冷静に対処法を学ぶことが重要です。

例えば、悪徳業者は「今すぐ工事しないと家が倒壊するかもしれません」といった言葉で過度に不安を煽ったり、「本日中にご契約いただければ大幅に割引します」といった魅力的な提案で契約を急かそうとしたりします。また、見積もりの内訳が「一式」と記載されているだけで詳細な説明がなかったり、火災保険の利用を不適切に勧めてきたりするケースも報告されています。

悪徳業者が使いがちな危険なセールストークや行動パターン

- 「すぐに工事しないと家が大変なことになる」と過度に不安を煽る。

- 「今日契約すれば特別に割引します」と即決を迫る。

- 見積書の内訳が「一式」などと曖昧で、詳細な説明がない。

- 「火災保険を使えば自己負担なしで直せる」と安易に勧誘し、不必要な申請代行料を請求したり、保険金以上の工事を契約させようとしたりする。

- 事前の点検が不十分なまま、すぐに屋根に上がりたがる。

- 契約を急かすあまり、クーリングオフの説明をしない、またはさせないようにする。

一方で、優良な業者は、お客様の不安に寄り添い、丁寧な対応を心がけます。

信頼できる優良業者の特徴的な対応

- 雨漏りの原因箇所を特定するため、時間をかけて丁寧に調査し、その結果を写真や図解などを用いて分かりやすく説明する。

- 修理方法の選択肢を複数提示し、それぞれの工法に関するメリット・デメリット、そして正確な費用を明確に伝える。

- 足場代、材料費、工事費、諸経費など、詳細な項目が記載された見積書を作成し、各項目についてお客様が納得いくまで説明する。

- 工事後の保証内容やアフターフォローについてもしっかりと説明し、書面で提示する。

- お客様の質問や懸念に対して、真摯に耳を傾け、専門的な知識に基づいて的確に回答する。

悪徳業者による被害を避けるためには、焦らず、必ず複数の業者から見積もりを取り、提示された工事内容、費用、そして担当者の対応をじっくりと比較検討することが非常に重要です。

悪徳業者の手口を事前に把握し、冷静な判断と比較検討を心がけることで、不当な高額請求を回避し、安心して雨漏り修理を任せられる専門家を見つけることができます。

後悔しない業者の選び方!信頼できる会社を見抜く5つのポイント

雨漏り修理で後悔しないためには、信頼できる業者を選ぶことが最も重要です。なぜなら、業者選びを間違えてしまうと、高額な請求をされたり、手抜き工事によって雨漏りが再発したりと、さらなるトラブルに見舞われる可能性があるからです。

信頼できる業者を選ぶことは、修理の品質をしっかりと保証してもらい、将来的に発生するかもしれない追加の費用や面倒なトラブルを避けるために非常に大切です。安心して修理を任せられるかどうかは、どの業者を選ぶかにかかっています。

優良業者を見抜くためのチェックポイント

- 建設業許可の有無: 国や都道府県から一定の基準を満たした業者として認められている証であり、信頼性の基礎となります。許可がない業者は、技術力や経営基盤に不安がある場合があります。

- 豊富な施工実績: これまでにどれだけの雨漏り修理を手がけてきたか、特にご自身の状況と似た事例の実績があるかを確認しましょう。多くの実績は、多様な状況に対応できる技術力と経験の証です。

- 詳細な見積書: 修理内容、使用する材料、各項目の費用が明確に記載されているかを確認します。「工事一式」のような曖昧な記載ではなく、何にいくらかかるのかが分かる見積書を提出する業者は信頼できます。

- 長期保証の有無: 修理後の保証期間や保証内容が充実しているかを確認しましょう。これは業者の技術力への自信の表れであり、万が一再発した場合でも安心です。

- 利用者の口コミや評判: 実際にその業者を利用した人の評価は非常に参考になります。良い口コミだけでなく、悪い口コミへの対応なども含めて総合的に判断しましょう。

これらのポイントをしっかりと確認し、慎重に業者を選ぶことが、雨漏りの問題を根本から解決し、安心して生活を取り戻すための第一歩となります。

相談から修理後まで安心!雨漏り屋根修理DEPOの修理の流れ

雨漏り屋根修理DEPOでは、お客様が雨漏り修理について初めてお問い合わせいただく時から、修理が無事に終わってホッと安心されるその時まで、ずっと分かりやすくて誠実な対応をお約束します。お客様の不安な気持ちに寄り添いながら、修理のすべてのステップを丁寧にご案内します。それは、雨漏りという大変な状況で、お客様が「これからどうなるんだろう?」という心配を少しでも減らして、「ここなら任せられる!」と心から信頼していただきたいと私たちが強く願っているからです。

ここでは、雨漏り屋根修理DEPOにご相談いただいた際の、具体的な修理の流れをご紹介します。各ステップでどのようなことを行うのか、詳細をご確認ください。

雨漏り修理の基本的な流れ

- お問い合わせ・無料診断のお申し込み

- 専門家による現地調査

- 調査結果のご報告とお見積もりのご提案

- ご契約と工事日程の調整

- 経験豊富な職人による修理工事

- 工事完了のご確認とアフターフォロー

これらの各段階について、この後の章で詳しくご説明していきます。

2階の雨漏りに関するよくある質問

2階で雨漏りが発生すると、修理のこと、費用のこと、ご近所への影響など、さまざまな疑問や不安が頭をよぎるかと存じます。いざ専門業者に相談しようと思っても、「何を聞けばいいのか分からない」「こんな初歩的なことを聞いても大丈夫だろうか」とためらってしまうこともあるかもしれません。

この章では、2階の雨漏り修理に関してお客様から特によく寄せられるご質問と、それに対する専門家からの回答をQ&A形式で分かりやすくまとめました。修理期間の目安や工事中の生活、ご近所への配慮、見積もりや保証に関する疑問など、お客様が抱える不安を少しでも解消し、安心して次のステップに進めるようお手伝いいたします。

2階の雨漏り修理に関する主なご質問

- 修理にはどのくらいの期間がかかりますか?

- 工事の際、近隣への挨拶は必要でしょうか?

- 修理中も家で普段通り生活できますか?

- 見積もりは無料ですか?また、見積もりだけでもお願いできますか?

- 修理後の保証はありますか?

- 雨漏りの原因が自分では分からないのですが、調査してもらえますか?

それでは、一つ一つのご質問に具体的にお答えしていきます。

Q1. 2階の雨漏り修理には、どのくらいの期間がかかりますか?

A1. 修理期間は、雨漏りの原因となっている箇所の状態、被害の範囲、そして選択される修理方法によって大きく変動します。例えば、瓦のズレや一部の防水シートの補修といった比較的軽微な部分修理であれば、1日から数日で完了することが一般的です。しかし、屋根全体の葺き替え工事や、広範囲にわたる外壁の防水工事、ベランダ全体の防水層再構築など、大規模な修理が必要となる場合は、1週間から2週間程度、場合によってはそれ以上の期間を要することもあります。

正確な修理期間につきましては、専門業者が実際に現地を拝見し、雨漏りの状況を詳細に調査した上で、具体的な修理計画とともにお伝えすることになります。

Q2. 修理工事中、近隣への挨拶は必要ですか?

A2. はい、工事の内容によっては、騒音の発生や工事車両の出入り、場合によっては塗料の臭いなどでご近所様にご迷惑をおかけする可能性がございますので、事前にご挨拶をしておくことを強くお勧めいたします。特に、足場の設置・解体作業や、屋根材・外壁材の撤去・取り付け作業など、比較的大きな音が出ることが予想される工事の場合は、工事開始前と完了後に、ひと言お声がけいただくだけでも、近隣トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

業者によっては、このような近隣へのご挨拶を代行してくれる場合もございますので、ご契約前に相談してみると良いでしょう。雨漏り屋根修理DEPOでも、お客様のご要望に応じて近隣への配慮を徹底しております。

Q3. 修理中も家で普段通り生活できますか?

A3. ほとんどの場合、2階の雨漏り修理中であっても、お客様はご自宅で普段通り生活していただくことが可能です。作業は主に屋外や雨漏りの影響が出ている箇所に限定されるため、日常生活への支障は最小限に抑えられるよう計画します。

ただし、修理箇所や工事の規模によっては、一時的に特定の部屋の使用が難しくなったり、日中に作業音や振動が発生したりすることがございます。また、室内側の天井や壁の補修が必要な場合は、該当するお部屋への立ち入りをお願いすることもあります。工事期間中の生活についてご心配な点がございましたら、事前に担当業者へ遠慮なくご質問いただき、具体的な作業内容や時間帯、予想される影響などを確認し、対策を相談しておくことで、より安心して工事期間をお過ごしいただけます。

Q4. 見積もりは無料ですか? また、見積もりだけでもお願いできますか?

A4. 多くの信頼できる雨漏り修理専門業者では、雨漏りの原因を特定するための現地調査や、修理にかかる費用の見積もりを無料で行っています。雨漏り屋根修理DEPOにおきましても、お客様からのご相談後、専門の診断スタッフがお伺いして行う現地調査と、それに基づく詳細な見積もりの作成は、原則として無料で対応させていただいております。

もちろん、見積もり内容にご納得いただけない場合や、他の業者とも比較検討したいという場合には、その場ですぐに契約を結ぶ必要はございません。まずは雨漏りの現状を正確に把握し、適切な修理方法と費用を知ることが重要ですので、どうぞお気軽に見積もりをご依頼ください。

Q5. 修理後の保証はありますか?

A5. はい、優良な専門業者であれば、施工した箇所や工事内容に応じて、一定期間の保証が付いているのが一般的です。保証期間や保証内容は、修理の範囲(部分修理か全体修理かなど)や使用する材料、工法によって異なりますので、契約を結ぶ前に必ず保証の有無と詳細な内容(保証される範囲、保証期間、免責事項など)を確認することが非常に重要です。

例えば、「屋根全体の葺き替え工事後10年間の雨漏り再発保証」や「外壁塗装工事後5年間の塗膜剥離保証」といった形で、具体的な保証内容が書面に明記されます。この保証書は、万が一修理後に不具合が発生した場合に備えて、大切に保管しておきましょう。

Q6. 雨漏りの原因が自分では特定できない場合でも調査してもらえますか?

A6. はい、もちろんです。2階の雨漏りの場合、その原因は屋根だけとは限りません。外壁のひび割れやコーキングの劣化、ベランダの防水層の破損、窓サッシまわりのシーリング材の不具合、あるいは稀なケースとして給排水管からの漏水など、浸水経路は多岐にわたります。これらの原因を正確に特定するには、専門的な知識、経験、そして適切な調査機材が不可欠です。

雨漏り屋根修理DEPOでは、経験豊富な専門スタッフが、まずお客様から状況を詳しくお伺いし、目視による徹底的な調査を行います。必要に応じて、散水調査(実際に水をかけて雨漏りの再現を試みる調査)や、赤外線サーモグラフィーカメラを用いた調査(建材内部の温度差を可視化し、水分を含んでいる可能性のある箇所を特定する調査)など、先進的な技術も活用して、雨漏りの根本原因を突き止めます。原因が分からない場合でも、どうぞ安心してご相談ください。

これらのQ&Aが、2階の雨漏りでお困りのお客様にとって、修理に向けた不安を少しでも和らげ、具体的な行動を起こすための一助となれば幸いです。もし、ここに記載されていないご質問や、さらに詳しく知りたい点がございましたら、いつでもお気軽に雨漏り屋根修理DEPOまでお問い合わせください。