屋根修理の足場は本当に必要?費用相場と不要なケースを徹底解説

屋根修理の見積もりを見て、「屋根修理に足場って本当に必要なの?」「この足場費用、高すぎないか?」と疑問に思っていませんか。業者に不要な工事を勧められているのではないかと、不安を感じることもあるでしょう。

結論からお伝えすると、2階建て以上の屋根修理で足場は、原則として絶対に必要です。

なぜなら、足場には「職人の安全確保」「工事品質の向上」「近隣への配慮」という3つの極めて重要な役割があり、法律(労働安全衛生規則)でも高さ2m以上の作業では設置が義務付けられているからです。

実際に、足場費用は10万円~25万円ほどかかるのが一般的ですが、この費用を惜しんだ結果、職人の転落事故や工事の品質低下、ご近所トラブルといった最悪の事態を招くケースも少なくありません。

この記事では、屋根修理の足場に関するあなたの疑問や不安をすべて解消します。足場が必要な理由から、費用相場、足場なしで工事できるケース、そして費用を賢く抑える具体的な方法まで、専門家が徹底的に解説します。

最後まで読めば、ご自宅の状況に合わせた最適な判断ができ、納得のいく価格で安心して依頼できる業者選びが可能になるはずです。

この記事でわかること

- 屋根修理に足場が原則必要な3つの理由(安全性・品質・近隣配慮)

- 法律で足場の設置が義務付けられている具体的な条件

- 足場費用の相場(1㎡あたり600円~1,000円)と自宅の費用計算方法

- 足場費用が高くなるケース(3階建て、急勾配、狭小地など)

- 足場なしで工事できる条件と、そのメリット・デメリット

- 足場費用を賢く抑える3つの方法(相見積もり・セット工事・保険活用)

- 「足場代無料」をうたう業者の危険なカラクリと手口

- 失敗しない優良業者の見分け方と見積書のチェックポイント

結論として屋根修理に足場は原則必要。3つの重要な理由とは?

屋根修理の見積もりを見て、「足場って本当に必要なの?」と疑問に思うかもしれません。結論から言うと、特別な事情がない限り、屋根修理に足場は「原則として必要」です。

なぜなら、足場には工事を安全かつ高品質に、そしてご近所トラブルなく終えるために欠かせない、3つの非常に重要な役割があるからです。

屋根修理に足場が必要な3つの理由

- 職人の安全を守るため

- 工事の品質を高めるため

- ご近所様へ配慮するため

この記事では、なぜ足場が重要なのか、その3つの理由を一つひとつ詳しく解説していきます。読み終える頃には、足場の必要性を完全に理解し、ご自宅の修理に最適な選択ができるようになっているはずです。

【理由1】職人の安全を守る!落下事故を防ぐ最も重要な役割

屋根修理で足場を設置する最大の理由は、屋根の上で作業する職人の命を守ることです。屋根の上は常に転落の危険と隣り合わせの環境であり、足場は万が一の事故を防ぐためのセーフティーネットとして、何よりも重要な役割を果たします。

具体的に、安全を守るという観点から、足場の必要性を3つのポイントで見ていきましょう。

安全の観点における足場の必要性

- 法律で定められた安全対策の義務

- 過去の事故事例から学ぶ危険性

- 職人の心理的な安心感

これらの詳細を以下で解説します。

高さ2m以上の作業で法律が定める安全対策の義務

実は、高さが2m以上の場所で作業を行う場合、法律で足場のような作業床を設置することが義務付けられています。これは「労働安全衛生規則」という国のルールで、働く人の安全を確保するために定められている重要な決まりです。

日本の一般的な二階建て住宅の屋根は、地面からの高さが6mから8mほどあります。そのため、ほとんどの屋根修理がこの法律の対象となり、足場の設置は法令遵守の観点からも必須と言えるのです。

過去の事故事例から学ぶ足場なし作業の本当の危険性

「費用を安くしたいから」という安易な理由で足場を設置しなかった結果、悲しい事故につながってしまったケースは後を絶ちません。足場がない不安定な環境では、突風にあおられたり、少しバランスを崩したりしただけで、転落事故や工具の落下事故が格段に起こりやすくなるからです。

実際に、足場のない屋根から職人が転落して大怪我を負ったり、落とした工具が下にいた通行人に当たってしまったりする重大な事故も報告されています。こうしたリスクを避けるためにも、足場は不可欠なのです。

安定した作業環境が職人の心理的な安心感につながる

しっかりとした足場は、職人が「安心」して作業に集中できる環境をつくります。なぜなら、足元が不安定だと「落ちるかもしれない」という恐怖心から作業に集中できず、本来の技術を発揮できなくなってしまうからです。

もしあなたが、ぐらぐら揺れる脚立の上で細かい文字を書くように言われたら、きっとうまく書けませんよね。それと同じで、職人も足元が安定して初めて、持っている技術を100%引き出すことができます。例えば、屋根材を固定するネジをまっすぐ正確に打ち込んだり、防水シートをミリ単位で調整したりといった繊細な作業は、心理的な安心感があってこそ可能になるのです。職人からも「足場があるとないとでは、作業のやりやすさが天と地ほど違う」という声が聞かれるほど、心理的な影響は大きいと言えます。

【理由2】工事の品質を高める。安定した足元が丁寧な作業を実現

足場は、屋根修理の仕上がり、つまり「工事全体の品質」を格段に向上させるための重要な設備でもあります。安定した足場があることで、職人は無理のない楽な姿勢で作業できるため、細部まで丁寧な仕事が可能になり、結果として長持ちする丈夫な屋根が完成するのです。

足場がどのように工事品質を高めるのか、具体的なメリットを見ていきましょう。

足場設置による工事品質向上のメリット

- 均一な塗装や防水処理が可能になる

- 作業効率が上がり工期が短縮される

- 梯子では不可能な高精度な施工が実現する

これらのポイントについて、詳しく解説していきます。

細部まで均一な塗装や防水処理が可能になる

安定した足場があるおかげで、屋根の隅々までムラなく均一な塗装や防水処理を行うことができます。足場があれば、これまで手が届きにくかった屋根の端や複雑な形状の部分にも簡単にアクセスでき、安定した姿勢でじっくりと作業を進められるからです。

例えば屋根塗装の工事で足場がないと、軒先(のきさき)のような端の部分の塗装が薄くなりがちです。その結果、その部分から塗装が剥がれ、雨漏りの原因になることがあります。しかし足場があれば、どんな場所でも安定した体勢でローラーや刷毛を同じ力加減で動かせるため、美しく丈夫な塗膜を形成でき、屋根の寿命を延ばすことにつながるのです。

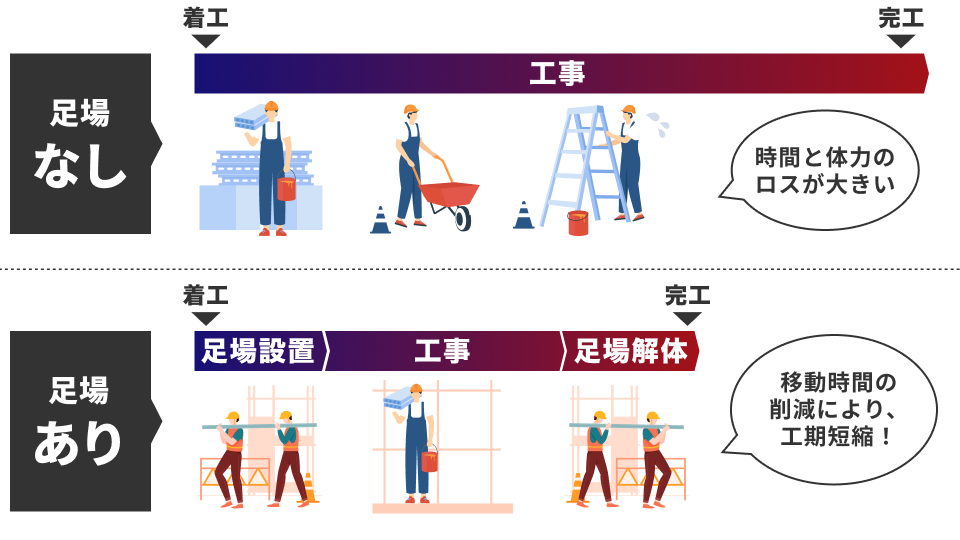

作業効率の向上による工期の短縮効果

一見、設置に時間がかかりそうな足場ですが、実は工事全体の効率を上げ、工期を短縮する効果があります。その理由は、職人が屋根と地面を何度も行き来する無駄な時間がなくなり、必要な道具や材料を手元に置いたまま作業を進められるようになるからです。

もし足場がなければ、職人は使う道具が変わるたびに梯子を上り下りしたり、重い屋根材を一枚ずつ運んだりしなければなりません。これは大変な時間と体力のロスです。足場があれば、その日に使う材料をまとめて屋根の高さまで運び、足場の上に置いておけるので、移動時間を大幅に削減できます。結果として作業がスムーズに進み、工事が早く終わることで、お客様の日常生活への影響も最小限に抑えられます。

梯子作業では不可能な高精度な施工の実現

梯子に乗りながらの作業では絶対に不可能な、高い精度が求められる施工も、足場があれば安全かつ確実に行えます。梯子の上では体を支えるためにどうしても片手がふさがってしまい、両手を使う作業や、重い機械・部材を扱う作業は極めて危険で難しいからです。

例えば、数十キロの重さがある屋根材をミリ単位で調整しながら設置したり、大きな防水シートを2人がかりで息を合わせて隙間なく敷いたりする作業は、両手が自由に使える安定した足場がなければできません。足場は、プロの技術を最大限に引き出すための「頑丈な作業台」でもあるのです。

梯子と足場でできることの違い

- 梯子でできること: 瓦の簡単な差し替え(1枚程度)、目視での簡単な点検

- 足場があって初めてできること: 屋根全体の塗装、屋根の葺き替え・カバー工法、精密な防水処理、雨樋の交換

参考記事:雨漏りの原因

参考記事:瓦の簡単な差し替え

【理由3】ご近所様への配慮。塗料や部材の飛散を防止

足場は、工事中もご近所様と良好な関係を保ち、余計なトラブルを未然に防ぐための「配慮のしるし」でもあります。足場の周りに「養生シート」というメッシュ状のシートを張ることで、塗料の飛沫や高圧洗浄の水しぶき、ホコリなどが周囲に飛び散るのを防ぐことができるからです。

この「配慮」が、具体的にどのようなトラブルを防ぐのかを見ていきましょう。

- 塗料の飛沫から隣家や車を守る

- 高圧洗浄の水しぶきや汚れの拡散を防ぐ

- 工具や屋根材の落下による物損事故を防ぐ

以下で、それぞれの役割を詳しく解説します。

養生シートが隣家や車を塗料の飛沫から守る

特に屋根塗装の際には、養生シートが風で塗料が飛び散るのを防ぎ、お隣の家や大切な車を汚れから守ります。塗料の細かい粒子は目に見えなくても意外と遠くまで飛んでしまうため、足場と養生シートで物理的に囲う対策が絶対に必要です。

万が一、お隣の家の壁や高級車に塗料がついてしまうと、その弁償費用は数十万円に及ぶこともあります。そうなると、金銭的な問題だけでなくご近所との信頼関係にも深刻な亀裂を生む原因となりかねません。

高圧洗浄の水しぶきや屋根の汚れの拡散を防ぐ

養生シートは、工事の最初に行う高圧洗浄の際に、汚れた水が周りに飛び散るのを防ぐ役割も担っています。屋根にこびりついた長年の苔やカビ、泥などを含んだ真っ黒な水が、お隣の洗濯物やきれいな外壁を汚してしまうのを防ぐためです。

こうした配慮を怠ると、ご近所からのクレームに繋がりかねません。養生シートで家全体を覆うことは、工事を円滑に進めるための最低限のマナーとも言えます。

工具や屋根材の落下による物損事故のリスクを低減

万が一、作業中に職人さんが手元を滑らせて工具や屋根材を落としてしまった場合でも、足場が被害を食い止める防護壁になります。落下物が直接地面にいる人や置いてある物に当たるのを防ぎ、重大な物損事故や人身事故につながるリスクを大幅に減らすことができるからです。

屋根の高さからハンマーのような小さな工具が落下しただけでも、その衝撃は非常に大きく危険です。足場とそこに張られたネットは、予期せぬアクシデントからあなたのご家族や財産、そしてご近所の方々を守る重要な役割を果たします。

屋根工事で足場を組む法律上の義務。知らないと危険です!

屋根修理では、作業の安全を確保するため、法律によって足場の設置が義務付けられているケースがほとんどです。なぜなら、高さ2mを超える場所で作業する職人の墜落といった重大な事故を防ぐため、国が「労働安全衛生規則」という法律で定めた重要なルールだからです。

具体的には、この法律で、事業者は高さ2m以上の高所作業を行う際、原則として作業床としての足場を設置し、手すりなどを設けることが義務付けられています。このルールは工事業者が守るべきものですが、工事を依頼するあなた自身も「屋根修理には法律で定められた安全基準がある」と知っておくことが、非常に重要です。

この知識があれば、「足場は不要です」と安易に提案してくる業者が安全意識の低い可能性があると見抜くことができます。法令を守らない業者に依頼すれば、万が一の事故や施工不良のリスクを、あなた自身が背負うことにもなりかねません。大切な住まいを守るためにも、この法律の存在は必ず覚えておきましょう。

屋根修理の足場費用はいくら?相場と内訳をプロが解説

屋根修理で設置する足場の費用は、一般的な30坪の2階建て住宅の場合、総額で15万円から25万円程度が相場です。この費用は、足場を設置する面積にm²あたりの単価を掛けて計算され、そこへ運搬費や養生シート代などが加わることで決まります。

正確な費用は建物の形状や立地条件によって変動するため、まずは相場感を把握し、見積もりの妥当性を判断する知識を身につけることが重要です。

屋根修理の足場費用 相場まとめ

| 項目 | 費用相場 | 備考 |

|---|---|---|

| m²単価 | 700円~1,100円/m² | 足場の種類や業者により変動 |

| 30坪2階建ての総額 | 15万円~25万円 | 最も一般的な費用感 |

| 費用内訳 | – | 以下に詳細を解説 |

足場費用のm²単価の相場は700円から1,100円程度で、これに足場の面積(足場架面積)を掛けて総額を算出します。足場架面積とは、実際の家の面積ではなく「(家の外周+8m)×家の高さ」で計算される、足場を設置する全体の面積を指します。

例えば、床面積30坪(約100m²)で外周が40m、高さが6mの一般的な2階建て住宅の場合、足場架面積は(40m + 8m)× 6m = 288m²となります。この面積に単価を掛けることで、基本費用が計算できます。

足場費用の内訳

| 項目 | 費用の目安(30坪住宅の場合) | 内容 |

|---|---|---|

| 足場組立・解体費(飛散防止ネット含む) | 12万円~20万円 | 足場の設置と撤去作業の費用。塗料や部材の飛散を防ぐ養生シート代も含まれる |

| 運搬費 | 2万円~3万円 | 足場部材を現場まで運ぶための費用 |

| その他諸経費 | 1万円~2万円 | 現場管理費や申請書類作成費用など |

| 合計 | 15万円~25万円 | – |

このように、足場費用は単に足場を組むだけでなく、安全な工事に不可欠な様々な経費を含んでいます。見積書を確認する際は、「一式」とまとめられていないか、各項目の内訳がきちんと記載されているかを確認することが、適正価格であるかを見極めるポイントです。

我が家の費用はいくら?一般的な二階建て住宅の足場費用を計算

ご自宅の屋根修理で足場を組む場合、費用がいくらになるのか、簡単な計算式で目安を知ることができます。なぜなら、足場の費用は「足場を設置する面積(足場架面積)」に「1㎡あたりの単価」を掛けるという、基本的な計算式で算出されるためです。

例えば、最も一般的な30坪の二階建て住宅では、足場費用はおよそ15万円から25万円が目安です。

足場費用の計算手順

ご自身で費用感を把握するために、以下の手順で計算してみましょう。

- ご自宅の「足場架面積」を計算する

- 足場費用の総額を計算する

1.ご自宅の「足場架面積」を計算する

足場架面積とは、足場を設置する全体の面積のことで、以下の式で求められます。

`足場架面積(㎡) = (ご自宅の外周 + 8m) × 高さ`

なぜ「+8m」するのか?

建物の壁から足場の柱までは、職人が安全に作業するために約1mの幅が必要です。家の四方を囲むため、外周に合計8mを加算して計算します。

【計算例:30坪・二階建て住宅の場合】

建坪30坪(約100㎡)の住宅の外周は、約40mです。二階建ての高さは、約6mが一般的です。

これを式に当てはめると、`(40m + 8m) × 6m = 288㎡` が足場架面積となります。

2.足場費用の総額を計算する

次に、算出した足場架面積に1㎡あたりの単価を掛け合わせます。

`足場費用の総額(円) = 足場架面積(㎡) × 単価(円/㎡)`

単価の目安

1㎡あたりの単価は、800円〜1,200円が相場です。これには材料費、運搬費、組立・解体費などが含まれます。

【計算例:30坪・二階建て住宅の場合】

単価が800円の場合: `288㎡ × 800円/㎡ = 230,400円`

単価が1,000円の場合: `288㎡ × 1,000円/㎡ = 288,000円`

このように、ご自宅の外周と高さを把握すれば、足場費用のおおよその目安をご自身で計算することが可能です。ただし、これはあくまで基本的な計算であり、土地の形状(狭い場所や坂道など)や、養生シートの有無によって金額は変動します。正確な費用を知るためには、必ず専門業者による現場調査と見積もりを依頼しましょう。

屋根足場の費用が変わる!急な勾配や狭い場所での追加料金

屋根修理の足場費用は、ご自宅の条件によって相場よりも高くなることがあります。安全な作業環境を確保するために、特別な部材や通常以上の手間が必要となり、その分が費用に反映されるからです。

例えば、一般的な2階建て住宅の足場費用が15万〜25万円であるのに対し、特殊な条件下では追加料金が発生します。ご自宅が該当するかどうか、以下のケースを確認してみましょう。

足場費用が割高になる主なケース

| 条件 | 理由 | 費用割増の目安 |

|---|---|---|

| 3階建て以上の建物 | 高さが増す分、多くの部材と組み立て・解体の手間が必要になるため。 | 2階建ての約1.2〜1.5倍 |

| 急勾配の屋根 | 屋根の角度が急(6寸勾配以上が目安)だと滑落の危険性が高まるため、屋根上にも「屋根足場」という追加の足場が必要になるため。 | 通常の約1.2〜1.5倍 |

| 狭小地 | 隣家との隙間が狭い(目安70cm未満)と、部材の搬入や組み立てが困難になり、通常より人手と時間がかかるため。 | 通常の約1.2〜2.0倍 |

| 道路に面した立地 | 足場の設置・解体時に道路使用許可の申請が必要になったり、交通誘導員を配置したりする必要があるため。 | 誘導員の日当など実費 |

このように、建物の高さや形状、立地条件によって足場費用は大きく変動します。

もし、ご自身の家がこれらの条件に当てはまるかもしれないと感じたら、必ず複数の業者から見積もりを取りましょう。その際、「なぜこの金額になるのか」という内訳を詳しく確認し、納得のいく説明をしてくれる信頼できる業者を選ぶことが、適正価格で安全な工事を行うための重要なポイントです。

屋根修理や塗装で足場なしは可能?メリットと危険性を比較

屋根修理で「足場なし」を選択することは、ごく限られた状況では可能ですが、多くの危険が伴うため基本的には推奨できません。費用を抑えられるという魅力的なメリットがある一方で、作業員の転落事故や工具の落下、丁寧な作業ができないことによる施工不良といった、建物の寿命や安全性に関わる大きなリスクが存在するからです。

具体的には、ロープを使って作業する「無足場工法」や「高所作業車」を利用する方法が考えられます。しかし、これらの方法は作業範囲が限られたり、安全性が低くなったり、かえって時間がかかり割高になる場合もあります。特に、屋根全体の修理や塗装など、広範囲で精密な作業が求められる工事には不向きと言えるでしょう。

ここでは、足場なし工法のメリットとデメリットを具体的に比較し、どのような場合に検討できるのかを解説します。

足場なし工法のメリット・デメリット比較

| 工法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 無足場工法(ロープアクセス) | ・足場代がかからず費用を抑えられる ・足場を組めない狭い場所でも作業可能 |

・作業員の転落リスクが非常に高い ・作業姿勢が不安定で施工品質が低下しやすい ・強風など天候の影響を直接受ける ・使える道具や材料に制限がある |

| 高所作業車 | ・部分的な補修を短時間で行える ・足場設置の手間が省ける |

・車両の設置スペースが必要 ・電線や樹木など障害物があると使用不可 ・車両のレンタル代や人件費で割高になる場合がある ・屋根全体をカバーするのは難しい |

結論として、ごく一部の瓦の差し替えなど、ピンポイントの補修であれば足場なし工法も選択肢になり得ます。しかし、お客様の大切な住まいを長持ちさせ、安全に工事を完了させるためには、安定した作業環境を確保できる足場の設置が最も確実な方法です。費用だけでなく、安全性と施工品質の観点から総合的に判断することが重要です。

足場費用を賢く抑える3つの方法。相見積もりから補助金まで

屋根修理で高額になりがちな足場費用は、3つの方法を実践することで賢く抑えられます。なぜなら、業者間の価格を比較したり、本来複数回かかる費用を1回にまとめたり、自己負担そのものを減らしたりと、あなたの支出を直接的に削減する効果があるからです。

具体的には、以下の3つのアプローチが有効です。

足場費用を抑えるための具体的な3つのアプローチ

- 相見積もりで適正価格を知る: 複数の業者から見積もりを取り、価格と内容を比較します。

- 工事をまとめて足場を有効活用する: 外壁塗装や雨樋修理など、他の工事も同時に行い、足場の設置を1回で済ませます。

- 公的制度を活用して負担を減らす: 火災保険の風災補償や、自治体の補助金が使えないか確認します。

これらの方法は、どれも確実に費用を抑える効果が期待できます。この先では、それぞれの方法の具体的な手順や注意点について、一つずつ詳しく解説していきます。

「足場代無料」は信じないで!その甘い言葉の危険な裏側

「足場代無料」という魅力的な言葉を掲げる業者には、注意が必要です。残念ながら、屋根修理において足場が完全に無料になることはありません。その費用は、必ず他の工事費に巧妙に上乗せされています。

なぜなら、足場の設置には、材料の運搬費や職人の人件費など、通常15万円から25万円程度のコストが必ず発生するからです。業者がこの費用をすべて負担してしまっては、事業として成り立ちません。

では、どのように「無料」に見せかけているのでしょうか。

例えば、本来であれば「屋根修理費用100万円+足場費用20万円=合計120万円」となる工事があったとします。これを「足場代無料」の業者は、「屋根修理費用120万円+足場費用0円=合計120万円」といった見積書を作成します。

一見すると足場代がかからずお得に感じますが、支払う総額は同じです。それどころか、工事内容の内訳が不透明になり、本来の工事費が相場より割高になっていないか判断しづらくなるというリスクを伴います。

見積書をチェックする際は、「足場代 0円」という記載に惑わされないでください。むしろ、「諸経費」や「現場管理費」といった項目が不自然に高額になっていないか、工事全体の総額が適正価格であるかを冷静に確認することが、隠れたコストを見抜く重要なポイントです。

甘い言葉に惑わされず、見積もりの総額と詳細な内訳で判断することが、適正価格で質の高い工事を実現するための鉄則です。

参考記事:外壁塗装

参考記事:火災保険の風災補償

失敗しない優良業者の選び方。見積書のココをチェック!

信頼できる優良な屋根修理業者を選ぶためには、提出された見積書の内容を隅々まで確認し、業者が持つ資格や保険の有無を客観的な指標で判断することが何よりも大切になります。なぜなら、見積書の内訳が不透明であったり、必要な許可を持っていなかったりする業者に依頼してしまうと、後から高額な追加費用を請求されたり、質の低い工事をされたりする危険性が非常に高くなるためです。

例えば、「足場工事一式」のように内訳が書かれていない見積書は注意が必要です。優良な業者は、必ず詳細な内訳を記載します。業者選びで失敗しないために、以下のチェックポイントを必ず確認しましょう。

見積書の必須チェック項目

- 「一式」表記になっていないか: 「足場工事 一式」といった大雑把な記載は危険信号です。必ず詳細な内訳を求めましょう。

- 足場の面積(㎡)が明記されているか: 「外壁面積×1.2〜1.3」が一般的な計算方法です。実際の面積と大きくかけ離れていないか確認します。

- 単価(円/㎡)が記載されているか: 足場の単価相場(600〜1,000円/㎡)の範囲内かを確認する重要な指標です。

- 養生シート代が含まれているか: 塗料や部材の飛散を防ぐメッシュシートの費用です。これが含まれているかは、近隣への配慮の証でもあります。

- 運搬費や組立・解体費が明記されているか: これらの諸経費が別途高額に請求されていないかを確認します。

信頼できる業者の見分け方

- 建設業許可を持っているか: 500万円以上の工事を請け負う場合に必須の許可ですが、業者の技術力や経営状態を示す一つの目安になります。

- 損害賠償責任保険に加入しているか: 工事中の物損事故や人身事故に備える保険です。万が一のトラブルに備え、加入状況を必ず確認しましょう。

- 豊富な施工実績があるか: 自社のウェブサイトなどで、同様の屋根修理や足場設置の事例を公開しているかを確認します。

- 担当者の対応が丁寧か: 専門用語ばかり使わず、こちらの質問に分かりやすく丁寧に答えてくれるかも重要な判断基準です。

これらのポイントを冷静に確認し、複数の業者から相見積もりを取ることで、悪徳業者を避け、適正価格で質の高い工事を提供してくれる、信頼できるパートナーを見つけることができます。

足場は屋根の上に設置する?屋根面作業の安全対策を解説

急な勾配の屋根では、安全な作業と高い施工品質を確保するために、屋根の面に「屋根足場」という専用の足場を設置することがあります。なぜなら、屋根の傾斜が急だと職人が滑りやすく転落の危険性が高まるうえ、不安定な体勢では丁寧な作業が難しくなるためです。

一般的に、屋根の傾斜が6寸勾配(約31度)を超えるような急勾配の屋根で設置が検討されます。これは屋根材の上に木材などで格子状の足がかりを作り、職人が安全に移動したり工具を置いたりするスペースを確保するものです。この足場がなければ、ビスを真っ直ぐ打つ、塗料を均一に塗るといった精密な作業の品質が著しく低下する恐れがあります。

ご近所トラブルを未然に防ぐ。工事前の挨拶マナーと注意点

屋根修理を円滑に進めるには、工事前の近隣挨拶が不要なトラブルを避けるために非常に重要です。なぜなら、工事中は足場の設置・解体時の金属音や作業車両の出入り、塗料の臭いなど、ご近所の生活に何らかの影響を与える可能性があるからです。

事前に一声かけて工事内容を説明し、理解を得ておくだけで、クレームやトラブルを未然に防ぎ、良好なご近所関係を維持できます。

具体的には、工事開始の1週間前までを目安に、少なくとも両隣・向かい・裏のお宅へは挨拶に伺いましょう。その際、口頭だけでなく、工事期間や作業時間、施工業者の連絡先を明記した書面と、500円〜1,000円程度のタオルや洗剤といった粗品をお渡しすると、より丁寧な印象を与えられます。

可能であれば、施工業者の担当者と一緒に挨拶回りを行うのが最善です。施主様から直接お詫びとお願いを伝え、業者からは専門的な説明を加えることで、ご近所の方々の安心感は格段に高まります。丁寧な事前挨拶は、工事をスムーズに進めるための最も効果的な「投資」と言えるでしょう。

まとめ:屋根修理の足場を理解して最適な業者選びを始めよう

屋根修理における足場の重要性を深く理解し、ご自宅の状況に合った最適な選択をすることが、安全で後悔のない工事への第一歩です。なぜなら、足場の要否や費用相場、優良業者の見分け方といった正しい知識を持つことで、業者の言いなりになることなく、ご自身の資産と安全をしっかりと守ることができるからです。

この記事では、足場の法的な必要性や費用相場、無足場工法との比較、さらには外壁塗装との同時施工で費用を抑える賢い方法まで、幅広く解説しました。

この記事で解説したポイント

- 足場の必要性: 安全確保、品質向上、近隣配慮のために原則必要です。

- 費用相場: 1㎡あたり600〜1,000円、総額10〜25万円が目安です。

- 費用削減策: 相見積もりや外壁塗装との同時施工が有効です。

- 「足場無料」の注意点: 他の工事費に上乗せされている可能性が高いです。

- 業者選び: 見積書の内訳や安全管理体制の確認が重要です。

これらの知識は、複数の業者から見積もりを取る際に、どの業者が本当に信頼できるのかをご自身の目で判断するための強力な材料となります。

正しい知識を武器に、ぜひ納得のいく業者選びを進めてください。信頼できる専門家へ相談し、ご自宅に最適なプランの提案を受けることが、安心して暮らせる住まいを取り戻すための確実な道筋です。