鉄筋コンクリート造・RC造の雨漏り修理、原因と最適な解決策を徹底解説【費用相場も】

鉄筋コンクリート造・RC造の雨漏り修理、原因と最適な解決策を徹底解説【費用相場も】

鉄筋コンクリート造の建物に雨漏りが発生し、どのように修理したらいいか、お困りではありませんか?

耐久性が高いと言われる鉄筋コンクリート造の建物でも、経年劣化や施工不良によって雨漏りが発生するケースは少なくありません。

雨漏りを放置すると、建物の強度低下や健康被害、資産価値の低下など、様々なリスクに繋がることがあります。

鉄筋コンクリート造の雨漏りは、適切な対策を講じることで防ぐことができます。

この記事では、鉄筋コンクリート造の雨漏りの原因や修理方法、費用、業者選びのポイントなどを詳しく解説していきます。

これらの情報を知ることで、雨漏りの不安を解消し、安心して長く住める住環境を手に入れることができるでしょう。

鉄筋コンクリート造の雨漏りの原因|構造や経年劣化を解説

鉄筋コンクリート造の建物は、構造上、経年劣化によって雨漏りが発生しやすくなる部分があります。

鉄筋コンクリート造は、鉄筋とコンクリートを組み合わせることで高い強度を持つ構造ですが、年月が経つにつれてコンクリートにひび割れ(クラック)ができやすくなります。

そのため、雨漏りのリスクが高まります。

また、防水シートやシーリング材の劣化も雨漏りの原因となります。

例えば、屋上やベランダの防水シートは、太陽の光や雨風にさらされることで、だんだん劣化してひび割れが起こり、そこから雨水が入りやすくなります。

鉄筋コンクリートの建物は、一見とても丈夫そうに見えますが、実は雨漏りがしやすい場所がいくつかあります。

これらの場所を知っておくことで、雨漏りを早く見つけて、対策することができます。

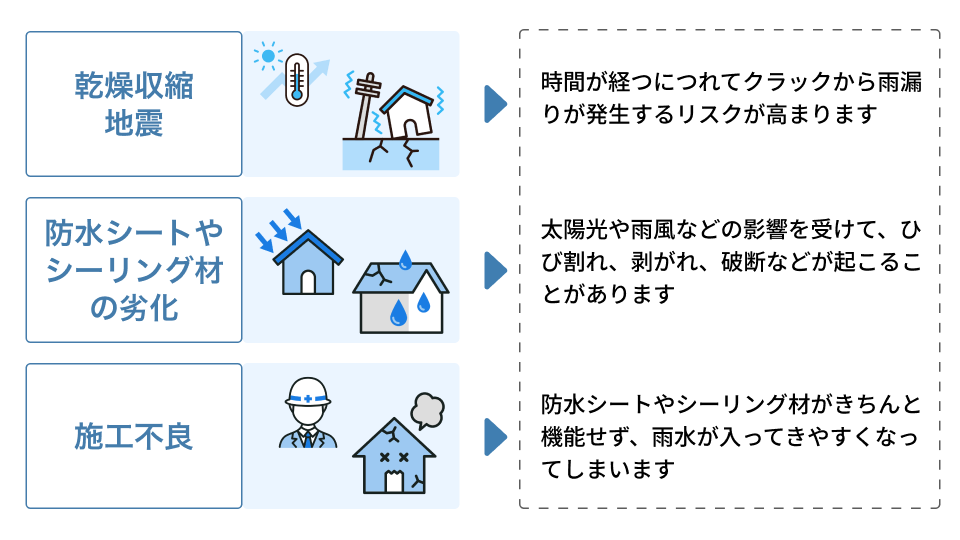

鉄筋コンクリート造の雨漏りの原因は、主に以下の3つです。

- 鉄筋コンクリート造の構造

- 経年劣化

- 施工不良

鉄筋コンクリート造の構造と雨漏りの関係性

鉄筋コンクリート造は、とても強い建物ですが、年月が経つとコンクリートにひび割れができやすく、そこから雨漏りすることがあります。

コンクリートは、時間が経つと乾燥して縮んだり、地震などの影響で、小さなひび割れができやすくなります。

そこから雨水が入ってきやすくなるためです。

特に、建物の構造上、力がかかりやすい場所や、雨水が溜まりやすい場所にひび割れができやすいため、注意が必要です。

鉄筋コンクリート造は、鉄筋とコンクリートを組み合わせることで強度を高めていますが、コンクリートは乾燥したり地震が起きたりすると、ひび割れ(クラック)ができやすいという特徴があります。

そのため、鉄筋コンクリート造の建物では、時間が経つにつれてクラックから雨漏りが発生するリスクが高まります。

例えば、建物の角や窓の周りなどは、構造的に力が集中しやすいため、クラックが発生しやすく、雨漏りの原因となることがあります。

経年劣化による雨漏り

鉄筋コンクリート造の雨漏りは、年月が経つことで防水シートやシーリング材が劣化することが原因となる場合も多いです。

防水シートやシーリング材は、建物を雨水から守るために大切な役割をしていますが、古くなってくると防水性能が落ちてしまい、雨漏りが起こる可能性があります。

例えば、防水シートは、太陽の光や雨風、気温の変化などの影響を受けて、ひび割れ、剥がれ、破断などが起こることがあります。

また、ベランダや屋上は、いつも雨風や太陽の光にさらされているため、防水シートが特に傷みやすい場所です。

シーリング材も同様に、古くなって硬くなったり、ひび割れたりすることで、防水性能が低下し、雨漏りの原因となります。

例えば、窓の周りに使われているシーリング材は、建物の動きや揺れによって劣化しやすく、雨漏りの原因となることがあります。

経年劣化による雨漏りの原因は、大きく分けて以下の3つです。

- 防水層の劣化

- クラックの発生

- シーリングの劣化

防水層の劣化

防水層の劣化は、雨漏りで最も多い原因の一つです。

放っておくと家が傷んだり、寿命が短くなってしまうことにもつながります。

防水層は、いつも雨風や太陽の光にさらされているため、古くなっていくのは仕方のないことです。

防水層が古くなってくると、ひび割れや剥がれができ、そこから雨水が入りやすくなります。

例えば、屋上の防水シートが劣化すると、雨水がコンクリートにしみこんで、天井にシミができるなどの症状が現れます。

防水層には、アスファルト防水、シート防水、ウレタン防水など、色々な種類があり、それぞれどのくらいもつか(耐用年数)が違います。

一般的に、アスファルト防水は10年~30年、シート防水は10年~20年、ウレタン防水は5年~8年程度もちます。

屋上やバルコニー、ベランダなど、雨水に直接当たる場所は、特に防水層が傷みやすいので、定期的に点検と修理が必要です。

クラックの発生

鉄筋コンクリートは、乾燥して縮んだり、地震などの影響でクラック(ひび割れ)が発生しやすく、そこから雨水が入って雨漏りが起こることがあります。

クラックは、コンクリートの中の鉄筋を錆びさせる原因にもなるため、早く対策をする必要があります。

特に、建物の構造上、力がかかりやすい場所にクラックができやすいため、注意が必要です。

クラックには、髪の毛ほどの細さで構造に影響がない「ヘアクラック」と、幅が大きく構造に影響を与える可能性がある「構造クラック」があります。

ヘアクラックは、見た目は悪いですが、すぐに雨漏りするわけではありません。

しかし、放っておくと構造クラックになる可能性もあるため、注意が必要です。

構造クラックは、建物の強度を弱くする可能性があり、雨漏りの原因にもなるため、すぐに修理する必要があります。

例えば、地震で家に大きな力が加わると、構造クラックが発生し、雨漏りの原因となることがあります。

シーリングの劣化

シーリング材は、建物の隙間を埋めて雨水が入ってくるのを防ぐ役割をしていますが、古くなってくるとひび割れや剥がれができ、雨漏りの原因になることがあります。

シーリング材は、ゴムのような弾力性のある材料なので、太陽の光や気温の変化、雨風などの影響を受けやすく、古くなってくると硬くなったり、縮んだりすることがあります。

シーリング材が古くなってくると、隙間から雨水が入ってきて、雨漏りするだけでなく、家の骨組みが腐ったり、カビが生えたりする可能性があります。

例えば、窓の周りのシーリングが劣化すると、そこから雨水が入ってきて、窓枠を腐らせたり、部屋の中にカビが生えたりすることがあります。

シーリング材には、シリコン系、ウレタン系、変成シリコン系など、色々な種類があり、それぞれどのくらいもつか(耐用年数)が違います。

一般的に、シリコン系は5年~10年、ウレタン系は10年~15年、変成シリコン系は10年~20年程度もちます。

窓の周りや外壁の目地部分など、シーリング材が使われている場所は、定期的に点検し、劣化している場合は、新しいシーリング材に交換するなどの修理をする必要があります。

施工不良による雨漏りの原因

鉄筋コンクリート造の雨漏りは、年月が経つことだけでなく、工事が正しく行われなかったことも原因で発生することがあります。

工事が正しく行われていないと、防水シートやシーリング材がきちんと機能せず、雨水が入ってきやすくなってしまうためです。

例えば、防水層の施工不良として、下地処理が正しく行われていない、防水シートの重ね合わせが足りない、シーリング材の充填が足りないなどが挙げられます。

もし、新築後数年で雨漏りが発生した場合は、施工不良の可能性があります。

施工不良による雨漏りを防ぐためには、信頼できる業者に工事を依頼することが重要です。

また、工事が終わった後には、必ず検査をして、施工不良がないかを確認しましょう。

よくある施工不良の例

鉄筋コンクリート造の雨漏りでよくある施工不良として、防水層の施工不良やシーリング材の施工不良などが挙げられます。

防水層の施工不良には、下地処理が正しく行われていない、防水シートの接着がきちんと行われていないなどがあり、シーリング材の施工不良には、充填が足りていない、隙間があるなどが考えられます。

防水層の施工不良は、雨漏りの原因となるだけでなく、家の構造にも悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば、防水シートの接着がきちんと行われていないと、シートが剥がれてしまい、雨水が家の中に入ってきやすくなります。

シーリング材の施工不良も、雨漏りの原因となるだけでなく、家の見た目も悪くする可能性があります。

例えば、シーリング材の充填が足りていないと、隙間から雨水が入ってきて、外壁が汚れてしまうことがあります。

RC造の雨漏りに対する原因別の最適な修理方法を解説

RC造の雨漏りは、原因に合った修理方法を選ぶことが大切です。

適切な修理方法を選ばないと、雨漏りが何度も起きたり、家が傷んでしまうことがあります。

例えば、コンクリートのひび割れからの雨漏りには注入工法、防水シートの劣化には防水工事、雨どいの破損には交換や修理といったように、原因に合った修理方法を選ぶことで、しっかりと雨漏りを直すことができます。

RC造の雨漏りでよくある原因と、それぞれに適した修理方法を詳しく見ていきましょう。

- クラックによる雨漏り

- 防水層の劣化による雨漏り

- 雨樋の破損による雨漏り

クラックによる雨漏りの場合の修理方法

コンクリートのひび割れ(クラック)から雨漏りがしている場合は、「注入工法」という方法で直すことが多いです。

注入工法は、ひび割れの大きさや状態に合わせて、適切な材料を注入する方法です。

家の構造や見た目を変えずに、雨漏りを根本的に解決できる方法として、多くの場合で採用されています。

これは、ひび割れに直接材料を注入することで、雨水が入ってくる道を塞ぐと同時に、コンクリートの強度を元に戻すことができるからです。

例えば、髪の毛ほどの細かなひび割れには「エポキシ樹脂注入工法」、比較的大きなひび割れには「カットシーリング充填工法」などが使われます。

注入工法は、ひび割れに直接材料を注入するので、家の構造を大きく変える必要がなく、工事期間も比較的短くて済みます。

また、注入する材料の種類によって、強度や防水性、耐久性を調整できるため、色々な状況に対応できます。

エポキシ樹脂注入工法

エポキシ樹脂注入工法は、1.0mm未満の細かなひび割れに適した注入工法です。

強度が高く、防水性にも優れているため、雨水の侵入を確実に防ぎたい場合に最適です。

エポキシ樹脂は、コンクリートとくっつきやすく、固まると非常に硬くなるため、小さなひび割れをしっかりと塞ぐことができます。

費用相場は1㎡あたり2,900円前後です。

カットシーリング充填工法

カットシーリング充填工法は、1mm以上の比較的大きなひび割れに適した注入工法です。

弾力性を持つシーリング材を使用するため、ひび割れの再発が起こりにくい工法です。

クラックに沿って溝を作り、シーリング材を充填します。

費用はエポキシ樹脂注入工法よりも高価で、1㎡あたり4,900円前後です。

いずれの工法も出張費や足場代などの諸経費が別途かかってきます。

防水層の劣化による雨漏りの場合の修理方法

防水シートが劣化して雨漏りがしている場合は、「防水工事」をして新しい防水シートを貼る必要があります。

防水シートは、家を雨から守るためにとても重要な部分なので、定期的にメンテナンスをしたり、適切な時期に防水工事をしたりすることが大切です。

防水シートは、雨水から家を守ってくれますが、太陽の光や雨風にさらされることで、古くなってひび割れや剥がれができてしまいます。

防水工事には、「ウレタン防水工事」や「シート防水工事」など、色々な工法があり、家の構造や状況に合わせて最適な工法を選ぶことが重要です。

それぞれの防水工事の特徴やメリット・デメリットを把握し、家の状態や予算に合わせて適切な工法を選びましょう。

ウレタン防水工事

ウレタン防水工事は、液体状のウレタン樹脂を塗って防水シートを作る工法です。

複雑な形の屋根にも隙間なく施工できるため、主流の防水工事として人気があります。

ウレタン樹脂は、液体で塗るので、複雑な形の屋根にも隙間なく塗ることができ、防水性が高いという特徴があります。

また、ウレタン防水は比較的安く、1㎡あたり5,000円~7,000円程度が相場です。

ウレタン防水工事は、液体のウレタン樹脂を塗ることで、継ぎ目のない防水シートを作ることができます。

そのため、複雑な形の屋根や、雨水が溜まりやすい場所に適した工法です。

工事期間は3日~1週間程度で、8年~10年程度もちます。

シート防水工事

シート防水工事は、ゴムや塩化ビニールシートなどのシートを接着剤で貼り付ける防水工法です。

施工がしやすく、工期が短くて済むというメリットがあります。

費用はウレタン防水工事よりも高価で6,000円~8,000円程度が相場ですが、耐久年数は10年~15年程度と長めです。

工事期間は5日~2週間程度です。

雨樋の破損による雨漏りの場合の修理方法

雨樋が壊れて雨漏りがしている場合は、「雨樋の交換」または「雨樋の補修」を行います。

少しだけ壊れている場合は、一部分だけを直すこともできますが、ひどく壊れている場合や古くなっている場合は、全体を交換する方が良い場合もあります。

雨樋の交換は、新しい雨樋に交換する工法で、雨樋の補修は、壊れた部分に専用の材料を詰めたり、壊れた部分を新しい部品に交換したりする工法です。

雨樋の修理方法は、壊れ具合や範囲、雨樋の材質や種類によって異なります。

例えば、一部が割れているだけの場合は、部分的に補修すれば大丈夫です。

しかし、雨樋全体が古くなって劣化している場合は、一部を補修しても、他の部分から雨漏りが始まる可能性が高いため、全体を交換する方が効果的です。

- 雨樋の交換

- 雨樋の補修

雨樋の交換

雨樋の交換は、雨樋がひどく壊れている場合や古くなって劣化している場合に有効な方法で、雨漏りを根本的に解決することができます。

費用は、雨樋の材質や形、家の構造などによって異なりますが、全体を交換するとなると高額になる傾向があります。

例えば、一般的な一軒家の雨樋を塩ビ製のものに交換する場合、3万円~5万円程度が相場です。

しかし、金属製の雨樋に交換する場合、10万円~20万円程度かかることもあります。

築年数が経過している場合は、雨樋の交換と同時に、屋根の葺き替えや外壁塗装なども検討する必要があるでしょう。

雨樋の補修

雨樋の補修は、一部分だけが壊れている場合に有効な方法で、交換するよりも費用を抑えることができます。

例えば、雨樋のつなぎ目から水が漏れている場合は、シーリング材で補修することで、数千円で済むこともあります。

ただし、補修は根本的な解決にはならず、また雨漏りが始まる可能性もあるため注意が必要です。

補修方法には、シーリング材やテープで壊れた部分を塞ぐ方法や、壊れた部分を新しい部品に交換する方法などがあります。

雨漏りを直すのにかかる金額は?原因や修理方法別の費用相場を解説

鉄筋コンクリート造の雨漏り修理費用は、原因や修理方法によって金額が大きく変わります。

そのため、どんな修理にどれくらいのお金がかかるのかを、事前に知っておくことが大切です。

例えば、小さなひび割れ(クラック)を直すだけの簡単な補修であれば、数万円で済む場合もあります。

しかし、屋上全体を覆っている防水シートがボロボロになってしまった場合は、新しいシートに張り替える大掛かりな工事が必要になり、数十万円から数百万円かかることもあります。

このように、雨漏りの原因や修理の規模によって費用は大きく変わるため、事前にどれくらいのお金がかかるのかを知っておくことが重要です。

具体的な費用相場としては、クラック補修が1箇所あたり1~2万前後、防水層の補修が平米あたり7,500~9,000円程度が目安となります。

また、雨漏り修理費用は、「材料費」「工事費」「足場代」の3つを合わせて計算します。

雨漏り修理費用の内訳

雨漏り修理費用は、大きく分けて「材料費」「工事費」「足場代」の3つからなります。

例えば、防水層の補修工事の場合、どんな防水材をどれくらい使うか、どれくらいの広さを直すかによって、材料費が変わってきます。

ウレタン防水材という材料を使う場合と、もっと長持ちするシート状の防水材を使うシート防水では、材料費に違いが出ます。

また、工事費は、職人さんの日当や工事にかかる日数によって変わります。

2日間で終わる工事と1週間かかる工事では、職人さんに払うお金が大きく変わるので、工事費も高くなります。

さらに、2階以上の屋根や屋上など、高い場所で作業をする必要がある場合は、足場を組む費用が別途かかります。

材料費の内訳としては、防水層の補修で使う防水材の費用や、クラック補修で使うシーリング材や注入材の費用などが挙げられます。

工事費の内訳としては、職人さんの人件費、現場までの交通費、工事で出たゴミを処分する費用などが含まれます。

足場代は、2階以上の高さで作業をする場合に必要となり、建物の高さや足場の大きさによって費用が変わってきます。

一般的な2階建て住宅の場合、足場代は10万円~20万円程度が相場です。

原因別の費用相場

雨漏りの原因別にどれくらい費用がかかるのかを知っておくことで、修理をする時にどれくらいお金が必要になるのか、ある程度の目安が分かります。

例えば、クラック補修は軽度であれば1箇所あたり5,000円~1万前後、防水層の補修が㎡あたり7,500~9,000円程度が相場の目安となります。

雨漏りの原因は様々ですが、主な原因としては、以下のようなものがあります。

- コンクリートのクラック:コンクリートのひび割れから雨水が家の中に入ってきてしまいます。

- 防水層の劣化:屋上やベランダなどにある防水シートがボロボロになると、そこから雨水が家の中に入ってきてしまいます。

- 雨樋の破損:雨樋が壊れていると、雨水がちゃんと流れず、家の中に入ってきてしまいます。

コンクリートのクラック補修

コンクリートのひび割れを直す費用は、ひび割れの大きさや場所、どんな材料で直すかによって変わります。

軽度のクラックであれば、シーリング材という材料を詰めるだけで1箇所あたり5,000円~1万円前後で直すことができます。

これは、ひび割れが小さく、家の構造にあまり影響がないため、比較的簡単な作業で済むからです。

しかし、家の構造に影響するような大きなひび割れの場合は、Uカットシール工法やエポキシ樹脂注入などの専門的な工法が必要となり、1メートルあたり6,000円~4万円程度かかる場合があります。

これは、ひび割れが大きく、家の構造が弱くなってしまう可能性があるため、専門的な知識や技術を持った人が直す必要があるからです。

ひび割れの程度が軽い場合は、変性シリコン系シーリング材という材料を詰める方法が一般的です。

一方、ひび割れの程度が大きく、家の構造に影響を与える可能性がある場合は、Uカットシール工法やエポキシ樹脂注入工法など、より強度が高い補修方法が選ばれます。

使う材料の種類によって費用も異なり、一般的に変性シリコン系シーリング材よりもエポキシ樹脂の方が高価です。

防水層の劣化

防水層の補修費用は、劣化の程度や範囲、使用する防水材、施工方法によって大きく変わります。

部分的な補修であれば数万円程度で済む場合もありますが、広範囲にわたる補修や防水層の全面的な改修が必要な場合は、数十万円から100万円を超える費用がかかる場合もあります。

防水層の劣化状況が軽度で、部分的な補修で済む場合は、ウレタン塗膜防水という方法で部分的に直すことができます。

この場合、費用は数万円程度で済むことが多いです。

しかし、防水層の劣化が進んでいて、広い範囲を直す必要がある場合は、防水層全体の改修工事が必要となります。

この場合、どんな防水材を使うか、どんな方法で工事をするかによって費用が大きく異なり、数十万円から100万円を超えることもあります。

ウレタン塗膜防水以外に、シート防水という手段もあります。

ゴムや塩ビ製のシート1枚で防水層を仕上げる工事です。

施工製が高いため、工期が比較的短く済むことがメリットとして挙げられます。

例えば、100㎡の屋上の防水層を全部新しくする場合、ウレタン塗膜防水であれば80万円~120万円程度、シート防水であれば100万円~150万円程度が相場です。

雨樋の破損

雨樋の修理費用は、壊れ具合や修理方法、雨樋の材質や形によって金額が変わってきます。

一部分だけの修理であれば数千円~数万円程度で済む場合もありますが、雨樋全体を交換する必要がある場合は、数万円~数十万円かかる場合もあります。

雨樋の壊れ具合が軽くて、一部の部品を交換したり、修理したりするだけで済む場合は、1mあたり5,000円〜2万円程度で直せることが多いです。

例えば、雨樋のつなぎ目から水が漏れている場合は、つなぎ目だけを交換すれば直ることもあります。

しかし、雨樋が大きく壊れていたり、古くなって全体を交換する必要がある場合は、30万円~60万円かかることもあります。

これは、雨樋の材質や形、家の構造によって必要な材料や作業の量が変わってくるためです。

例えば、一般的な一軒家の雨樋を塩ビ製のものに交換する場合、3万円~5万円程度が相場となります。

しかし、金属製の雨樋に交換する場合、10万円~20万円程度かかることもあります。

修理方法別の費用相場

雨漏りの修理方法はいろいろあり、それぞれ費用が異なるため、自分の家の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

例えば、比較的簡単なシーリング材の充填であれば数万円程度から施工できますが、大規模な防水工事が必要な場合は数十万円~数百万円かかることもあります。

主な修理方法としては、以下のようなものがあります。

- シーリング材充填:ひび割れなどにシーリング材という材料を詰める方法

- 注入工法:コンクリートのひび割れなどに薬剤を注入する方法

- 防水シート貼り替え:古くなった防水シートを剥がして、新しい防水シートを貼る方法

それぞれの修理方法の費用相場について、詳しく解説していきます。

シーリング材充填の費用

シーリング材充填は、比較的小さな雨漏りに有効な修理方法で、費用も比較的安価です。

一般的には、1mあたり5,000円~15,000円程度が相場となります。

費用は、使うシーリング材の種類や工事をする場所の状況(高い場所で作業をする必要があるかどうかなど)によって異なります。

例えば、変性シリコン系シーリング材は、ウレタン系シーリング材よりも安い傾向があります。

これは、変性シリコン系シーリング材の方が、材料費が安く、工事が簡単だからです。

また、高い場所で作業をする必要がある場合は、足場代が別途発生するため、費用が高くなることがあります。

注入工法の費用

注入工法は、コンクリートのひび割れなどに薬剤を注入して直す方法で、費用は、どんな薬剤をどれくらい使うか、工事をする場所によって異なります。

一般的には、1箇所あたり1万円~5万円程度が相場となります。

使う薬剤の種類によって費用が異なり、例えばエポキシ樹脂注入はウレタン樹脂注入よりも高価な傾向があります。

これは、エポキシ樹脂の方が、強度や耐久性が高く、材料費も高価だからです。

また、注入量が多い場合や、高い場所で作業をする必要がある場合は、費用が高くなることがあります。

防水シート貼り替えの費用

防水シート貼り替えは、古くなった防水シートを剥がして、新しい防水シートを貼る方法で、費用は、使う防水シートの種類やどれくらいの広さを直すかによって異なります。

一般的には、1㎡あたり1万円~3万円程度が相場となります。

防水シートの種類によって費用が異なり、一般的にシート防水は塗膜防水よりも安価な傾向があります。

これは、シート防水の方が、材料費が安く、工事が簡単だからです。

また、直す範囲が広いほど費用が高くなります。

さらに、下地処理が必要な場合は、別途費用が発生する場合があります。

鉄筋コンクリート造の雨漏り、放置するとどうなる?

鉄筋コンクリート造の雨漏りを放っておくと、家が傷むだけでなく、健康にも悪影響があり、さらに家の価値が下がってしまうこともあります。

雨漏りで家の中に水が入ると、家の柱や壁が腐ったり、カビが生えたり、断熱材がダメになったりして、家が早く壊れる原因になります。

また、カビやダニが増えると、アレルギーなどの病気になってしまうかもしれません。

さらに、雨漏りをそのままにしておくと、家を売るときに値段が下がってしまうことがあります。

例えば、雨漏りを放っておいたら、家が腐って弱くなり、地震で倒れてしまうこともあります。

カビが増えて、住んでいる人がアレルギー性鼻炎や気管支喘息などの病気になってしまったという話もあります。

雨漏りを直さずに放っておくと、家が早く壊れるだけでなく、健康にも悪く、家の価値も下がる可能性があることを覚えておきましょう。

コンクリートの雨漏りを放置することの危険性

コンクリートの雨漏りを放っておくと、家が壊れたり、住んでいる人の健康が悪くなったり、家の価値が下がったりする可能性があります。

コンクリートは、水を吸いやすい性質なので、雨漏りを放っておくと、家の中に水がしみこんで、色々な問題を引き起こします。

例えば、家の骨組みである鉄筋が腐って弱くなったり、カビやダニが増えやすくなって、病気になってしまうこともあります。

また、雨漏りがひどいと、家を売るときの値段に影響する可能性があります。

雨漏りを放っておくと、具体的には以下のような危険性があります。

- 家の内部が腐ったり、カビが生える

- 家の骨組みが弱くなる

- 病気になってしまう

- 家の価値が下がる

建物内部の腐食やカビの発生

雨漏りで家の中に湿気がたまると、金属が腐食したり、カビが生えやすくなるので注意が必要です。

金属は水に触れると錆びやすくなります。

また、カビは湿気と栄養があればどんどん増え、見た目が悪くなるだけでなく、病気の原因にもなります。

例えば、天井裏や壁の内部の金属が腐ると、家の強度が弱くなり、最悪の場合、家が倒壊してしまうこともあります。

また、カビを吸い込むと、アレルギー性鼻炎や気管支喘息などのアレルギーの病気や、肺炎や気管支炎などの呼吸器の病気になる可能性があります。

例えば、雨漏りで発生した黒カビを吸い込んだ人が、アレルギー性気管支炎になってしまったという話もあります。

腐ったりカビが生えたりするのを防ぐためには、雨漏りを直すだけでなく、換気や除湿をして、家の中の湿気を減らすことが重要です。

躯体の劣化による強度低下

鉄筋コンクリート造は、鉄筋とコンクリートを組み合わせることで強い構造になっていますが、雨漏りで鉄筋が錆びると、家の骨組み全体が弱くなる可能性があります。

鉄筋は、コンクリートの中に埋まっているため、普段は錆びにくい状態です。

しかし、雨漏りでコンクリートの中に水が入ると、鉄筋が錆びてしまい、強度が落ちてしまいます。

鉄筋が錆びていくと、地震に弱くなり、家が倒壊する危険性が高まります。

例えば、阪神・淡路大震災では、雨漏りで鉄筋が錆びていた建物が、たくさん倒壊してしまったという報告があります。

鉄筋が錆びるのを防ぐためには、雨漏りを早く見つけて、きちんと修理することが大切です。

また、定期的に家の点検をして、鉄筋が錆びていないかを確認することも大切です。

健康被害のリスク

雨漏りを放っておくと、カビやダニが増えやすく、アレルギーや呼吸器の病気になってしまう可能性があります。

カビは、湿気と埃などを栄養にして増えるので、雨漏りで湿気が多くなった場所は、カビにとって絶好の繁殖場所です。

ダニも、高温多湿の環境を好み、カビを餌にするため、雨漏りを放っておくと、カビと一緒にダニも増えるリスクが高まります。

カビやダニが原因で、鼻水やくしゃみが出るアレルギー性鼻炎、かゆみが出るアトピー性皮膚炎、ゼーゼーする気管支喘息などのアレルギーの病気や、咳や痰が出る肺炎、気管支炎などの呼吸器の病気になってしまうことがあります。

例えば、雨漏りで発生したカビが原因で、喘息になってしまった人や、ダニが原因でアトピー性皮膚炎が悪化してしまったという話もあります。

雨漏りによって病気を防ぐためには、雨漏りを直すだけでなく、換気や除湿をして、部屋の湿度を適切に保つことが重要です。

また、カビやダニが増えないように、定期的に掃除をすることも大切です。

資産価値の低下

雨漏りを放っておくと、家の見た目や耐久性が悪くなり、家の価値が大きく下がってしまう可能性があります。

雨漏りは、家にとって大きな欠陥とみなされるため、家を売るときに買い手が見つかりにくくなったり、値段が大きく下がったりすることがあります。

例えば、雨漏りの履歴がある家は、売るときの値段が相場より安くなってしまう場合があります。

また、雨漏りで家が腐ったり、カビが生えたりすると、修理にお金がかかるため、その分も売るときの値段に影響する可能性があります。

雨漏りで家の価値が下がるのを防ぐためには、早めに雨漏りを修理することが重要です。

また、定期的に家のメンテナンスをして、雨漏りを防ぐことも大切です。

雨漏り放置で修理費用が高額になることも!

雨漏りを放っておくと、最初は小さな修理で済んだものが、大きな工事が必要になり、結果として修理費用がすごく高くなってしまうことがよくあります。

雨漏りを放っておくと、被害が広がるだけでなく、家の重要な部分にまで悪影響が出て、もっと複雑で難しい修理が必要になるからです。

例えば、小さなひび割れを放っておくと、そこから雨水が入り続けて、家の骨組みである鉄筋が錆びてしまい、最終的には家を補強するための工事が必要になることがあります。

ひび割れを直すだけなら数万円で済んだのに、鉄筋が錆びてしまうと、コンクリートが剥がれたり落ちてきたりして、大規模な補強工事が必要になり、数百万円もかかってしまうことがあるんです。

具体的な例として、築20年の鉄筋コンクリート造の住宅で、屋上の防水シートが劣化して雨漏りが発生したケースを見てみましょう。

この雨漏りを放っておいた結果、雨水は屋上だけでなく、外壁や部屋の中にも入ってきて、広い範囲で腐ったりカビが生えたりしてしまいました。

最終的に、防水シートを全部張り替える工事、外壁を直す工事、部屋の中の壁紙などを張り替える工事など、総額500万円を超える大規模な修理が必要になってしまったのです。

もし、最初に防水シートの一部を修理していれば、10万円程度で済んでいたかもしれません。

このように、雨漏りを放っておくと、修理費用が何倍も高くなってしまう危険性があることを知っておきましょう。

雨漏りは、早く見つけて、早く修理することが大切です。

少しでも雨漏りのサインを見つけたら、すぐに専門の業者に点検を頼んで、適切な修理をすることが、結果的にお金を節約することにつながります。

マンションの雨漏り責任はどこに?原因特定と対処法を解説

マンションで雨漏りが起こったとき、誰が修理するのか、誰に連絡すればいいのか、困ってしまう人もいるのではないでしょうか。

マンションの雨漏りは、どこから雨漏りがしているかによって、修理の責任を持つ人が違います。

マンションは、「専有部分」と「共用部分」に分かれていて、雨漏りが起きた場所がどちらに属するかによって、誰が責任を持って直すのかが決まります。

例えば、屋上や外壁など、たくさんの部屋に関係する「共用部分」で雨漏りが起きた場合は、管理組合が責任を持って修理します。

一方、それぞれの部屋の中など、「専有部分」で雨漏りが起きた場合は、その部屋の持ち主が責任を持って修理することになります。

マンションのルールブックである区分所有法では、マンションの持ち主全員で作る管理組合が、共用部分を管理することになっています。

そのため、共用部分で雨漏りが起きた場合は、管理組合が責任を持って対応しなければなりません。

一方、専有部分は、それぞれの持ち主が責任を持って管理する場所です。

- 共用部分と専有部分、それぞれの雨漏り責任

- 雨漏りの原因を調べることの重要性

- 管理組合や管理会社への連絡

共用部分と専有部分、それぞれの雨漏り責任

マンションの雨漏りでは、雨漏りしている場所が共用部分か専有部分かによって、修理の責任を持つ人が違います。

そのため、まずは自分の部屋の雨漏りがどちらにあたるのかを確認することが大切です。

共用部分の雨漏りは管理組合が、専有部分の雨漏りはその部屋の持ち主が、それぞれ責任を持って修理します。

例えば、リビングの天井から雨漏りしている場合は、リビングは専有部分なので、部屋の持ち主の責任で修理します。

一方、屋上の防水シートが傷んで雨漏りしている場合は、屋上は共用部分なので、管理組合が責任を持って修理します。

しかし、雨漏りの原因が共用部分にあるのか、専有部分にあるのか、判断するのが難しい場合もあります。

例えば、自分の部屋の天井から雨漏りしている場合、原因が自分の部屋の上の階の人のベランダの防水シートなのか、屋上の防水シートなのか、素人では判断が難しいことがあります。

このような場合は、管理会社や専門の業者に相談して、原因を調べてもらうようにしましょう。

共用部分の雨漏り

共用部分で雨漏りが起きた場合は、管理組合が修理費用を負担し、修理工事を行う責任があります。

共用部分は、マンション全体で使う場所で、その管理は管理組合が行うことが区分所有法で決められているからです。

例えば、屋上や外壁からの雨漏りは、共用部分の雨漏りなので、管理組合が責任を持って対応しなければなりません。

共用部分で雨漏りが起きた場合、管理組合は、修繕積立金というお金を使って修理費用を払います。

修繕積立金は、マンションの持ち主が毎月払っているお金で、共用部分を修理したり、メンテナンスしたりするために使われます。

共用部分で雨漏りが起きたときは、まず管理会社に連絡して、状況を説明します。

その後、管理会社が専門の業者を手配し、原因を調べたり、修理工事をしたりします。

専有部分の雨漏り

専有部分で雨漏りが起きた場合は、基本的にはその部屋の持ち主が修理費用を負担し、修理工事を行う責任があります。

専有部分は、それぞれの持ち主が自由に使える場所で、その管理は持ち主自身が行うことが区分所有法で決められているからです。

例えば、窓の隙間からの雨漏りや、部屋の中の水道管からの水漏れなどは、専有部分の雨漏りなので、持ち主が責任を持って対応する必要があります。

専有部分で雨漏りが起きた場合、持ち主は、自分で修理業者を探して、原因を調べてもらったり、修理工事をしてもらったりすることになります。

ただし、火災保険や家財保険に入っている場合は、保険金が支払われる可能性があります。

保険が使える範囲や条件は、保険会社や契約内容によって違うので、事前に確認しておくことが大切です。

雨漏りの原因を調べることの重要性

雨漏りの修理を誰がするのかはっきりさせるためには、原因を調べることはとても大切です。

雨漏りの原因が共用部分にあるのか、専有部分にあるのかを特定することで、誰が修理費用を払うのか、誰が修理工事をするのかをはっきりさせることができるからです。

例えば、一見すると専有部分の雨漏りのように見えても、実際には共用部分の不備が原因で発生しているケースもあります。

例えば、一番上の階の部屋の天井から雨漏りがしている場合、一見すると一番上の階の部屋の雨漏りのように思えます。

しかし、実際には、屋上の防水シートが劣化しているのが原因で雨漏りが発生していることもよくあります。

このような場合、原因を調べずに一番上の階の部屋の持ち主が修理費用を払ってしまうと、本来払う必要のないお金を払ってしまうことになります。

雨漏りの原因調査は、専門の業者に頼むのが一般的です。

専門業者は、雨漏りの原因を突き止めるための専門的な知識や技術を持っていて、適切な方法で原因を特定してくれます。

原因を調べる方法には、目で見て調べる方法、水をまいて調べる方法、赤外線を使って調べる方法などがあります。

調査費用は、調べる方法や範囲によって違いますが、数万円から数十万円程度かかることが多いです。

管理組合や管理会社への連絡

マンションで雨漏りが発生した場合は、すぐに管理組合や管理会社に連絡しましょう。

管理組合や管理会社は、マンションの管理に関する専門的な知識や経験を持っていて、適切なアドバイスや対応をしてくれます。

連絡するときは、雨漏りがどこで、いつ、どのように発生したのか、雨漏りの程度や被害状況などを具体的に伝えましょう。

例えば、「いつ、どこで、どんな雨漏りが発生したのか」「雨漏りの量はどれくらいか」「何が被害を受けているか」などを伝えることで、管理会社や管理組合は、状況を理解し、適切な対応を取ることができます。

管理会社や管理組合が適切な対応をしてくれない場合は、専門家(弁護士など)に相談することもできます。

困ったときは、早めに専門家に相談することで、問題をスムーズに解決できるでしょう。

マンションで雨漏りが発生!どこに連絡すればいい?

マンションで雨漏りが発生したら、誰に連絡すればいいのか迷うかもしれませんね。

雨漏りの原因や場所によって、連絡する相手が変わってきます。

まずは状況をよく見て、誰に連絡するのが適切か考えましょう。

今回は、マンションで雨漏りが発生した時に、誰に連絡すればいいのかを分かりやすく説明していきます。

- 管理会社への連絡

- 大家さんへの連絡

- 雨漏り修理業者への連絡

管理会社への連絡

マンションの共有部分で雨漏りが起きた場合や、自分の部屋の雨漏りの原因がわからない場合は、まず管理会社に連絡しましょう。

管理会社は、マンション全体の管理をしている会社なので、雨漏りの原因を調べたり、修理業者を手配してくれたりします。

例えば、屋上の防水シートが劣化して、複数の部屋で雨漏りが発生している場合は、管理会社に連絡すると、すぐに対応してくれます。

また、自分の部屋の天井から雨漏りしているけれど、原因が自分の部屋にあるのか、マンションの共有部分にあるのかわからない場合も、管理会社に相談すれば、適切なアドバイスをもらえます。

連絡するときは、以下のことを具体的に伝えましょう。

- 雨漏りが発生している場所(例:リビングの天井、寝室の窓枠など)

- 雨漏りの状況(例:水がポタポタ落ちてくる、天井にシミが広がっているなど)

- 雨漏りが発生している時間帯(例:雨が降っている時だけ、いつも水漏れしているなど)

- 被害の状況(例:家具が濡れてしまった、壁紙が剥がれてきたなど)

詳しく伝えることで、管理会社は状況をより正確に理解し、適切な対応を取ることができます。

管理会社の連絡先は、マンションの管理規約や掲示板に書いてあることが多いです。

また、マンションの入り口やエレベーターホールに、管理会社の連絡先が書かれた掲示がある場合もあります。

もし、連絡先がわからない場合は、インターネットでマンションの名前と「管理会社」で検索してみるのも良いでしょう。

管理会社に連絡しても対応が遅い場合は、もう一度連絡をして状況を伝えたり、管理組合に直接連絡したりすることも考えてみましょう。

大家さんへの連絡

賃貸マンションに住んでいて、自分の部屋で雨漏りが発生した場合は、大家さんに連絡する必要があります。

賃貸物件の修理は、基本的には大家さんが責任を持って行うことになっているからです。

例えば、窓枠のゴムが劣化して、雨漏りが発生している場合は、大家さんに連絡して修理を依頼します。

ただし、借りている人の故意や不注意で雨漏りが起きた場合は、借りている人が修理費用を負担しなければならない場合もあります。

例えば、ベランダの排水溝をゴミで詰まらせてしまい、雨水が溢れて雨漏りが発生した場合は、借りている人の不注意で起きたと判断され、修理費用を払わなければいけない可能性があります。

賃貸借契約書をよく読んで、雨漏りの原因が借りている人の故意や不注意によるものではないかを確認しましょう。

大家さんの連絡先は、賃貸借契約書に書いてあります。

もし、連絡先がわからない場合は、不動産会社に聞いてみましょう。

大家さんに連絡しても対応が遅い場合は、もう一度連絡をして状況を伝えたり、内容証明郵便で修理を依頼するなどの方法を検討しましょう。

雨漏り修理業者への連絡

雨漏り修理業者に直接連絡する場合は、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

悪い業者に頼んでしまうと、高い料金を請求されたり、ちゃんと修理してもらえなかったりする危険性があるからです。

例えば、無料で点検すると言って家に来て、本当は必要のない高額な工事を強く勧めたり、不安にさせてすぐに契約をさせようとしたりする悪い業者がいます。

また、手抜き工事で雨漏りが再発し、もっとひどい被害になってしまう可能性もあります。

信頼できる業者かどうかを見分けるためには、資格を持っているか、どれくらいの実績や経験があるか、見積もりが分かりやすいかなどを確認しましょう。

- インターネットの口コミサイトを見る

- 知り合いに紹介してもらう

見積もりをもらうときは、複数の業者から見積もりをもらって、内容を比べるのが大切です。

また、契約をする前に、工事の内容や費用、保証内容などをしっかり確認しましょう。

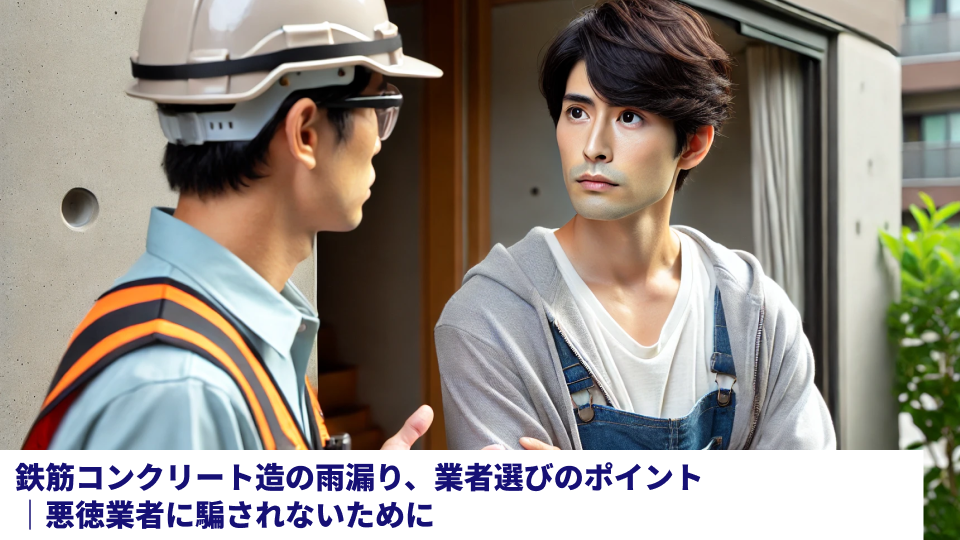

鉄筋コンクリート造の雨漏り、業者選びのポイント|悪徳業者に騙されないために

鉄筋コンクリート造の家の雨漏り修理は、専門的な知識や技術が必要なので、信頼できる業者を選ぶことがとても大切です。

悪い業者に頼んでしまうと、高いお金を請求されたり、いい加減な工事をされたりして、トラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。

例えば、正規の工事店ではない業者が工事をしたために雨漏りが再発して、もう一度修理を頼まなければいけなくなったり、最初は必要ないと言われた工事を、後から追加工事として高いお金を請求されたりすることがあります。

雨漏り修理は、正しい知識と技術を持った業者に頼むことで、安心して長く住めるように家を保つことができます。

この章では、信頼できる業者を見分けるポイントと、悪徳業者によるトラブル事例を紹介します。

- 信頼できる業者を見分けるポイント

- 悪徳業者によるトラブル事例

信頼できる業者を見分けるポイント

信頼できる雨漏り修理業者を見分けるには、いくつかチェックするポイントがあります。

業者選びを間違えると、ちゃんと修理してもらえなかったり、トラブルに巻き込まれたりする可能性があるからです。

具体的には、資格や許可を持っているか、どれくらいの実績や経験があるか、見積もりが分かりやすいか、保証内容はどうなっているか、会社として信頼できるかなどを確認することで、信頼できる業者かどうかを判断することができます。

信頼できる業者を見つけるためには、複数の業者を比べてみるのがおすすめです。

- 雨漏り修理の専門業者を紹介するサイトを利用する

- インターネットの口コミサイトで評判を調べる

- 地域の情報誌などで地元の業者を探す

資格や許可の有無

雨漏り修理の施工は、特別な資格が無くても実施することができます。

ただ、防水施工技能士などの資格は、専門の知識や技術を持っていることを証明するもので、持っている業者にはちゃんとした工事を期待できます。

資格がない業者に頼んでしまうと、工事の質が悪く、雨漏りがまた起こってしまう可能性が高くなります。

「防水施工技能士」は、防水工事の技術を持っていることを国が認めた資格です。

防水工事の質を保つために、技能士の資格を持った業者に頼むのが良いでしょう。

施工業者のホームページで確認したり、直接聞いてみても問題ないでしょう。

実績や経験

雨漏り修理の実績や経験が豊富な業者を選ぶことは、安心できるポイントの一つです。

実績が豊富な業者は、色々な雨漏りの原因や状況に対応できる技術やノウハウを持っている可能性が高いからです。

ホームページやパンフレットなどで、過去の施工事例を確認してみましょう。

具体的な事例がたくさん載っている業者は、経験豊富で信頼できる可能性が高いです。

施工事例の内容としては、写真や図面、説明などが詳しく載っているか、どんな雨漏りの原因に対して、どんな方法で修理したのか、といった点を確認すると良いでしょう。

例えば、過去に鉄筋コンクリート造の家の雨漏り修理をたくさんやっていて、その実績を写真付きで紹介している業者は、経験豊富で信頼できる可能性が高いと言えるでしょう。

また、どれくらい長く営業しているかや、工事の件数も参考にすると良いでしょう。

見積もりの明瞭さ

見積書は、工事の内容や費用がはっきり書いてあるかを確認することが大切です。

分かりにくい見積書だと、後から追加料金を請求されるなど、トラブルになる可能性があるからです。

見積書には、工事の内容、使う材料、工事期間、費用などが具体的に書いてある必要があります。

また、口頭で説明を聞くだけでなく、書面で見積書をもらっておきましょう。

見積書の内容を詳しく見る(内訳、単価、数量など)ことで、どんな工事をして、どれくらい費用がかかるのかを理解することができます。

複数の業者から見積もりをもらうことで、費用や工事内容を比べて、どの業者が良いか検討することができます。

見積書の内容を確認するときは、わからないことがあれば、業者にきちんと説明してもらいましょう。

例えば、「仮設工事費」という項目がある場合、具体的にどんな工事なのか、内訳はどうなっているのかを確認する必要があります。

保証内容

工事の後の保証内容を確認することも大切です。

もしも、工事が終わってから雨漏りが再発した場合、保証があれば無料で修理してもらえるからです。

保証期間は、業者によって違いますが、一般的には5年~10年程度です。

保証の内容や期間を事前に確認して、書面でもらっておきましょう。

保証の内容としては、保証期間、保証の範囲(材料費、工事費、再発時の対応など)を確認しましょう。

保証書の内容を確認するときは、どんな工事が保証されるのか、保証期間中に雨漏りが再発した場合、どんな対応をしてもらえるのかを、しっかり理解しておきましょう。

例えば、「防水工事10年保証」と書いてあっても、具体的にどんな工事が保証されるのか、保証期間中に雨漏りが再発した場合、どんな対応をしてもらえるのかを確認する必要があります。

会社としての信頼性

会社としてどれくらい信頼できるかも、業者を選ぶ上で重要なポイントになります。

信頼できる会社は、お客さんとの信頼関係を大切にしているので、丁寧な対応や、工事後のアフターフォローもしっかりしてくれるからです。

会社の設立年数、従業員数、資本金などを確認することで、会社の規模や経営状況を把握することができます。

また、インターネットの口コミや評判も参考にするようにしましょう。

ホームページの内容や会社案内、所属団体(業界団体など)を確認することで、会社の信頼性を判断することができます。

インターネットの口コミサイトでは、実際にその業者に工事を頼んだ人の意見を聞くことができます。

例えば、会社の設立年数が長く、従業員数が多く、資本金が大きい会社は、経営が安定していると考えられます。

また、業界団体に入っている業者は、一定の基準を満たしていることが認められているので、信頼性が高いと言えるでしょう。

悪徳業者によるトラブル事例

悪徳業者は、あの手この手で高額な費用を請求したり、いい加減な工事をしたりします。

悪徳業者のやり方を知っておくことで、トラブルを防ぐことができます。

例えば、無料で点検すると言って家に来て、本当は必要のない工事を勧めたり、不安な気持ちにさせてすぐに契約をさせようとしたりする業者がいます。

また、契約した後、追加工事を必要だと言って、高いお金を請求してくるケースもあります。

高額請求

悪徳業者は、最初に見積もりを出した金額よりも高いお金を請求してくることがあります。

例えば、必要のない工事を追加したり、追加料金を請求する理由がはっきりしないケースがあります。

中には、不安をあおって高額な契約を結ばせた後、追加工事と言ってさらに高いお金を請求する悪質な業者もいます。

高額請求されないためには、複数の業者から見積もりをもらって、内容を比べるのが大切です。

また、契約する前に工事の内容や費用をしっかり確認し、わからないことがあれば業者に説明してもらいましょう。

契約書にサインをする前に、必ず内容を確認し、納得してからサインをするようにしましょう。

手抜き工事

悪徳業者は、費用を安くするために、手抜き工事をすることがあります。

例えば、防水材の量を減らしたり、工事の手順を省いたりするケースがあります。

手抜き工事をすると、雨漏りが再発したり、家が傷んでしまう可能性があります。

例えば、防水シートの工事をちゃんとやらなかったせいで、数年後に雨漏りが再発し、大規模な修理が必要になったというケースもあります。

手抜き工事を防ぐためには、工事中の様子を定期的に見に行ったり、第三者機関に検査を依頼したりすることが有効です。

また、工事が終わったら、必ず保証書をもらって、保証内容を確認しておきましょう。

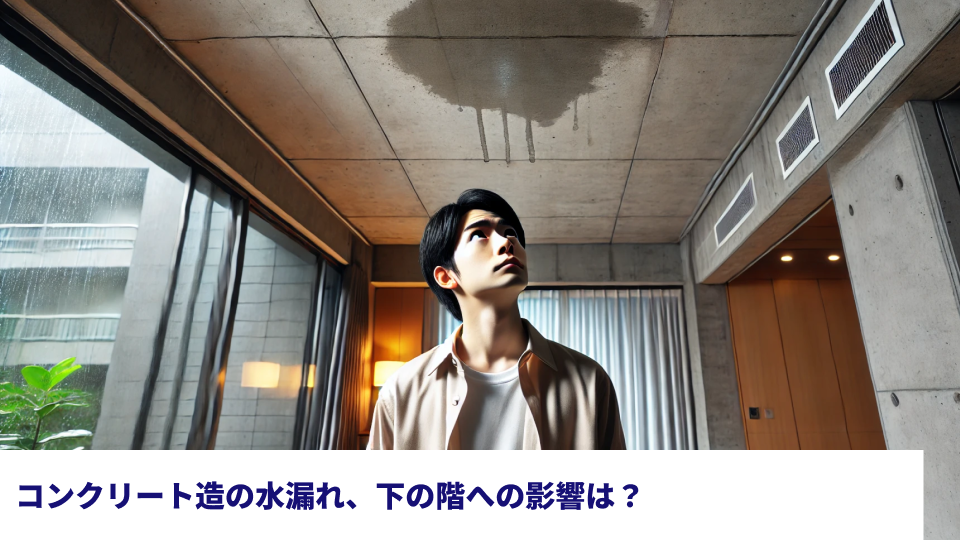

コンクリート造の水漏れ、下の階への影響は?

コンクリート造の建物で水漏れが起こると、下の階に住んでいる人にも迷惑をかけてしまうことがあります。

コンクリートは水を吸い込みやすい性質を持っているため、水漏れを放っておくと、水が下の階にしみ込んで、色々な問題が起こる可能性があります。

例えば、天井や壁にシミができたり、カビが生えたりするだけでなく、漏電して火事になる危険性も高まります。

過去には、マンションの配管から水漏れが起こり、下の階の部屋の電気配線に水が触れて漏電し、火事になってしまったという事故も起きています。

水漏れは、見た目を悪くするだけでなく、そこに住む人の安全や健康にも影響を与える可能性があるので、軽く考えずに、すぐに対応することが大切です。

階下への影響とその深刻さ

水漏れが下の階に及ぼす影響は、軽いものから重いものまで様々です。

しかし、放っておくと被害が大きくなってしまう可能性が高いので、注意が必要です。

水漏れが続くと、家の構造部分にまで影響が及んでしまい、大規模な修理が必要になるケースもあるからです。

例えば、最初は天井にシミができるだけだったとしても、放っておくと、そのうち天井が腐って落ちてくる危険性もあります。

実際に、水漏れを放っておいたせいで天井が腐ってしまい、下の階の人が落ちてきた天井で怪我をしてしまったという事故も起きています。

また、階下への水漏れが原因で、下の階に住んでいる人とトラブルになってしまうことも少なくありません。

水漏れを見つけたら、できるだけ早く原因を突き止めて、適切な修理を行うことが大切です。

天井や壁のシミ

水漏れによって下の階の天井や壁にシミができるのは、コンクリートにしみ込んだ水が表面に出てくるためです。

シミは、見た目が悪いだけでなく、放っておくとカビが生えたり、建材が劣化したりするので、早めに処理する必要があります。

シミの種類は、水に含まれている成分や建材の種類によって様々です。

シミが広がる原因は、毛細管現象というものが多く、コンクリートのように小さな穴がたくさん開いている材料は、その穴を伝って水がしみこんでいき、シミが広がっていきます。

シミを放っておくと、見た目が悪くなるだけでなく、カビが生えたり、建材が腐ったりして、家の寿命を縮める原因になります。

例えば、天井のシミを放っておいた結果、カビがたくさん発生してしまい、天井を交換しなければいけなくなったという事例もあります。

カビの発生

水漏れによって階下にカビが発生するのは、湿気が多くなることで、カビの胞子が繁殖しやすくなるためです。

カビは、アレルギーや呼吸器の病気を引き起こす可能性があり、健康に悪い影響を与える可能性があります。

カビの発生を防ぐためには、水漏れの原因を特定して、きちんと修理することが重要です。

また、換気をしっかり行い、湿度を下げることも効果的です。

カビの種類には、黒カビ、白カビ、青カビなどがあり、それぞれ発生しやすい場所や条件が違います。

黒カビは、お風呂場や洗面所など、湿気が多く、石鹸カスや皮脂などの栄養分が多い場所に発生しやすいです。

白カビは、畳やカーペットなど、風通しが悪く、湿気がこもりやすい場所に発生しやすいです。

カビの除去は、市販のカビ取り剤を使うか、専門業者に依頼する方法があります。

カビが生えやすい場所や条件を知って、適切な対策をすることが大切です。

漏電のリスク

水漏れによって階下に漏電が起こるリスクは、水が電気配線に触れることで発生します。

漏電は、感電や火災の原因となるため、非常に危険です。

水漏れを見つけたら、すぐにブレーカーを落として、電気業者に連絡して点検してもらいましょう。

漏電は、電気が本来流れるべき電線から漏れ出て、他の物に流れる現象です。

水は電気を通しやすいため、水漏れによって電気が水に流れ、漏電が発生する可能性があります。

例えば、天井裏の配管から水漏れが発生し、その水が照明器具の配線に触れて漏電が発生し、火事になったという事例もあります。

漏電が起こる可能性のある場所は、照明器具、コンセント、スイッチなど、電気が使われている場所です。

漏電を防ぐためには、水漏れが発生しやすい場所を定期的に点検し、水漏れを見つけたら、すぐに修理することが重要です。

また、電気配線を水に濡らさないように注意することも大切です。

水漏れを放置した場合のリスク

鉄筋コンクリート造の建物で水漏れを放置すると、家が傷むだけでなく、健康にも悪影響があり、さらにはお金の問題にまで発展する可能性があります。

小さな水漏れでも、放っておくと被害がどんどん広がり、修理費用が高くなってしまうだけでなく、健康被害が出たり、家の価値が下がったりするなど、大変なことになる可能性があるからです。

例えば、最初は小さな水漏れだったとしても、放っておくと家が腐ってしまい、最悪の場合、家が倒れてしまうことさえあります。

また、カビやダニが増えて、アレルギーなどの病気になってしまうこともあります。

さらに、水漏れを放っておいたせいで家の価値が下がり、売るときに希望の値段で売れなくなってしまうケースもあります。

水漏れを放置すると、具体的には以下のようなリスクがあります。

- 躯体や建材の腐食: コンクリート内の鉄筋が腐ってしまい、家の強度が弱くなってしまいます。

- カビやダニの発生: 湿気が増えることで、カビやダニが繁殖しやすくなり、アレルギー性鼻炎や喘息などの病気にかかるリスクが高まります。

- 漏電: 水漏れが電気配線に触れると、漏電が起こり、感電したり、火事の原因になる可能性があります。

- 近隣トラブル: 階下へ水漏れすると、階下の人とトラブルになる可能性があります。

水漏れを放置する期間が長くなるほど、これらのリスクは深刻化します。

例えば、初期の水漏れであれば、一部を修理するだけで済む場合もありますが、放っておくと家全体を修理したり、交換したりする必要が出てくるなど、大掛かりな工事が必要になる場合があります。

また、健康被害や家の価値の低下は、一度起こってしまうと元に戻すのが難しい場合もあるので、早く見つけて、早く対応することが大切です。

水漏れを見つけたら、放っておかずに、すぐに専門の業者に相談して、適切な処置をしてもらいましょう。

水漏れ発生時の適切な対処法

鉄筋コンクリート造の建物で水漏れが発生した場合は、落ち着いて正しく対処することで、被害が大きくなるのを防ぎ、安全を確保することができます。

水漏れを放っておくと、家や家具が傷んでしまうだけでなく、健康被害や漏電の危険もあるため、できるだけ早く適切な対応をすることが大切です。

例えば、水漏れしている場所が分からずに放っておくと、他の部屋にまで水漏れが広がってしまい、壁紙が剥がれたり、床が腐ったりするなど、被害が大きくなってしまう可能性があります。

また、漏電していることに気づかずにいると、感電してしまうかもしれません。

水漏れが発生したときは、まず落ち着いて以下の3つのステップで対応しましょう。

- 水漏れ発生箇所の確認

- 応急処置

- 管理会社や専門業者への連絡

水漏れ発生箇所の確認

まずは、どこから水漏れしているのか、その原因を探しましょう。

水道管から水漏れしている場合は、元栓を閉めれば水を止めることができます。

トイレやお風呂からの水漏れであれば、止水栓を閉めれば水を止めることができます。

天井や壁から水漏れしている場合は、目で見て確認できることが多いですが、床下や壁の中からの水漏れの場合は、専門業者に調べてもらう必要があるかもしれません。

応急処置

水漏れしている場所がわかったら、バケツやタオルなどを使い、水漏れをできるだけ少なくしましょう。

濡れてしまった家具や家電製品は、できるだけ早く移動させて、乾かしてください。

水漏れしている場所が天井の場合は、バケツを置いて水滴を受けるだけでなく、ビニールシートなどを敷いて、床に水滴が落ちないようにしましょう。

濡れてしまった家具や家電製品は、そのままにしておくとカビが生えたり、腐ったりする原因になるので、できるだけ早く乾かすことが重要です。

管理会社や専門業者への連絡

応急処置が終わったら、管理会社や専門業者に連絡して、状況を説明し、修理を依頼しましょう。

連絡する際には、どこで水漏れしているのか、どれくらいの量の水が漏れているのか、どのくらい被害が出ているのか、などを具体的に伝えましょう。

水漏れの状況によって、適切な対処法は異なります。

例えば、水漏れの量が多い場合は、他の場所に被害が出ないように、電気のブレーカーを落とすことも考えましょう。

また、夜や休日など、すぐに対応してもらえない時間に水漏れが発生した場合は、24時間対応している専門業者に連絡しましょう。

コンクリート雨漏り、DIYでの補修方法や注意点を紹介

コンクリートの雨漏りは、自分でもどこから漏れているのかを見つけたり、簡単な修理をしたりすることができます。

自分でやってみることで、専門の業者に頼む前に、雨漏りがどれくらいひどいのか、すぐに直さないといけないのかどうかを判断することができます。

例えば、目で見てひび割れや隙間がないか確認して、雨漏りの原因が軽いと分かれば、すぐに業者に頼まなくても、防水テープなどで一時的に直すことができます。

また、水をまいて雨漏りの場所を特定することで、どれくらい被害が出ているのかがわかり、緊急に直さないといけない場所から修理することができます。

さらに、シーリング材や防水テープなどを使って、簡単な修理を自分で行うことで、業者に頼む費用を節約することもできます。

ただし、自分でできる範囲は限られています。

大きな修理が必要な場合や、原因がわからない場合は、無理をせずに専門の業者に依頼しましょう。

DIYでコンクリートの雨漏りを直す場合には、以下のポイントを理解しておく必要があります。

- 雨漏りの発生箇所を見つける方法

- DIYでできる補修方法

- DIYでの修理の注意点

雨漏りの発生箇所を見つける方法

雨漏りを直すには、まずどこから漏れているのかを正確に見つけることがとても大切です。

水漏れしている場所が分からなければ、正しい修理方法を選ぶことができず、また雨漏りしてしまう可能性があるからです。

DIYで雨漏りの発生箇所を見つけるには、大きく分けて二つの方法があります。

- 1. 目で見て確認する方法

- 2. 水をまいて調べる方法

目で見て確認する方法は簡単ですが、見えない場所からの雨漏りは見つけることができません。

例えば、屋根裏や壁の中など、目で見えない場所からの雨漏りは、この方法では見つけることが難しいでしょう。

水をまいて調べる方法は、より確実に雨漏りの場所を特定できますが、準備や片付けに手間がかかります。

時間をかけて水をまいて調べることで、目で見えないような、小さな隙間やひび割れからの雨漏りを見つけることができます。

目視で確認できる場所

目で見て雨漏りの場所を確認する場合は、天井、壁、窓枠、サッシ周りなどを重点的にチェックしましょう。

これらの場所は、雨漏りが発生しやすい場所だからです。

ひび割れ、隙間、シーリング材の劣化、変色、カビ、水滴などの跡がないかを確認します。

天井や壁にシミや水滴の跡があれば、その近くに雨漏りしている場所がある可能性が高いです。

窓枠やサッシ周りは、シーリング材が劣化して雨漏りが発生しやすい場所なので、シーリング材にひび割れや剥がれがないか、しっかりと隙間を埋めているかを確認しましょう。

また、屋根裏や床下など、普段は見えない場所も、できるだけ確認するようにしましょう。

散水試験の実施

散水試験は、実際に水を掛けて雨漏りの場所を特定する方法です。

目で見て確認できないような、小さな隙間やひび割れから雨漏りしている場合でも、散水試験を行うことで見つけることができます。

散水試験を行う際は、ホースを使って怪しいところに水をかけ、部屋の中に水が入ってくるかどうかを確認します。

例えば、外壁にひび割れがある場合、そのひび割れに水を掛けて、部屋の中に水がしみ込んでくるかどうかを確認します。

散水試験を行う際の注意点としては、以下の点が挙げられます。

- 水圧を強くしすぎない

- 長時間水をかけ続けない

- 天気の良い日に行う

水圧が強すぎると、雨漏りしていない場所から水がしみ込んでしまう可能性があります。

長時間水をかけ続けると、家に負担がかかってしまう可能性があります。

また、風が強い日や雨の日は、正しい結果が得られない可能性が高いため、散水試験をするのはやめましょう。

安全対策として、足元が滑りやすくなるので、滑りにくい靴を履き、高い場所での作業は避けましょう。

また、散水試験は一人で行うのが難しい場合もあるため、誰かに手伝ってもらうと良いでしょう。

DIYでできる補修方法

小さな雨漏りであれば、自分で直せる場合があります。

自分で直すことで、専門の業者に頼むよりも費用を抑えることができます。

DIYでできる補修方法として、シーリング材の補修や防水テープの使用などがあります。

ただし、DIYでの補修はあくまで応急処置であり、根本的な解決にはならない場合もあります。

また、雨漏りの原因によっては、DIYでは対応できない場合もあるため、注意が必要です。

シーリング材の補修

シーリング材の補修は、ひび割れや隙間を埋めて雨水が入ってくるのを防ぐ方法です。

シーリング材は、ホームセンターなどで簡単に手に入るので、DIYに適しています。

補修する際は、古いシーリング材をきれいに取り除き、新しいシーリング材を充填します。

例えば、窓の周りのシーリング材が劣化してひび割れができている場合は、古いシーリング材をカッターナイフなどで取り除き、新しいシーリング材を充填することで、雨水が入ってくるのを防ぐことができます。

シーリング材には、など、様々な種類があります。

- シリコン系シーリング材: 耐候性や耐久性に優れており、外壁の目地などに使用されることが多いです。

- ウレタン系シーリング材: 密着性が高く、防水性にも優れているため、サッシ周りなどに使用されることが多いです。

シーリング材を選ぶ際は、直す場所の材質や用途に合ったものを選びましょう。

シーリング材の施工手順は以下の通りです。

- 1. 古いシーリング材をカッターナイフなどで丁寧に除去します。

- 2. マスキングテープで養生を行い、新しいシーリング材を充填します。

- 3. 最後に、ヘラなどでシーリング材を綺麗に整え、マスキングテープを剥がせば完了です。

防水テープの使用

防水テープは、雨漏りしている箇所に貼ることで、一時的に雨水が入ってくるのを防ぐ方法です。

防水テープは、ホームセンターなどで簡単に手に入るので、緊急時の応急処置として有効です。

防水テープを貼る際は、補修箇所をきれいに掃除し、乾燥させてから貼り付けます。

例えば、台風などで瓦が飛んでしまい、屋根に穴が開いてしまった場合、防水テープを貼ることで、一時的に雨水が入ってくるのを防ぎ、被害が大きくなるのを抑えることができます。

防水テープには、ブチルゴム系、アスファルト系など、様々な種類があります。

選ぶ際は、直す場所の材質や用途に合ったものを選びましょう。

防水テープの施工手順は以下の通りです。

- 1. 直す場所をブラシや雑巾などで綺麗に掃除し、乾燥させます。

- 2. 防水テープを必要な長さにカットし、空気が入らないようにしっかりと貼り付けます。

- 3. 最後に、テープの端をしっかりと押さえて密着させれば完了です。

DIYでの修理の注意点

DIYで雨漏り修理を行う場合は、いくつかの注意点があります。

注意点を理解せずに作業を行うと、雨漏りがひどくなったり、思わぬ事故につながる可能性があるからです。

まず、DIYで対応できる範囲と、専門業者に依頼すべき範囲を理解しておくことが重要です。

DIYで対応できるのは、軽微な雨漏りで、原因が明らかで、かつ安全に作業できる場合に限られます。

例えば、高い場所での作業が必要な場合や、雨漏りの原因が複雑で特定できない場合は、専門業者に依頼するようにしましょう。

また、安全対策をしっかりと行い、作業手順を守って慎重に作業を進めるようにしましょう。

高い場所で作業を行う場合は、必ず安全帯を着用し、足元をしっかりと固定しましょう。

工具を使う場合は、取扱説明書をよく読んで、使い方を理解してから使用しましょう。

無理せず、安全第一で作業を行いましょう。

RC造のメンテナンス費用を解説|雨漏りを防ぐ定期的なケア

RC造の建物は、適切なメンテナンスを行うことで、雨漏りを予防し、建物の寿命を延ばすことができます。

鉄筋コンクリートは、年月が経つにつれて、ひび割れや防水シートの劣化などが起こりやすく、放っておくと雨漏りの危険性が高まるためです。

そのため、定期的にメンテナンスすることが大切です。

定期的なメンテナンスには、専門業者による点検や補修、清掃などが含まれ、費用は建物の大きさや状態によって異なります。

例えば、10階建てのマンションで、10年に一度、屋上防水工事を行う場合、1回あたり500万円以上の費用がかかることもあります。

しかし、定期的に点検や補修を行うことで、このような高額な修理費用を抑えることができる場合があります。

例えば、5年に一度、専門業者に点検をしてもらい、小さな劣化を早めに直せば、大規模な防水工事が必要になる時期を遅らせることができます。

結果的に、メンテナンス費用を抑えることができるでしょう。

また、長期的な修繕計画を立て、計画的にメンテナンスを行うことで、費用を均等に支払うことも可能です。

この章では、RC造の建物の定期的なメンテナンスについて、以下の内容を解説していきます。

- 定期的なメンテナンスの必要性

- 定期的な点検箇所

- 点検頻度

- メンテナンス費用を抑えるポイント

- 自分でできるメンテナンス方法

定期的なメンテナンスの必要性

RC造の建物は、耐久性が高いと言われていますが、年月が経つにつれて劣化していくのは避けられません。

定期的なメンテナンスを行うことで、雨漏りを防ぎ、建物の寿命を延ばすことができます。

定期的なメンテナンスによって、小さな劣化を早期に発見し、補修することで、大規模な修繕や建物の寿命を縮めるような事態を防ぐことができるからです。

例えば、屋上の防水層は、紫外線や雨風の影響で劣化しやすく、10年も経過するとひび割れや剥がれが目立ってくることがあります。

この段階で補修を行えば、比較的安い費用で済む場合が多いですが、放置すると雨漏りが発生し、躯体や内装の腐食、カビの発生など、大規模な修繕が必要となる可能性があります。

最悪の場合、建物の強度が低下し、地震で倒壊してしまう危険性もあります。

また、雨漏りや劣化が目立つ建物は、資産価値が低下する可能性もあります。

定期的なメンテナンスは、これらのリスクを回避し、建物の寿命を延ばし、安全性を確保し、美観を維持するために必要不可欠です。

定期的な点検箇所

RC造の建物の定期点検では、雨漏りが発生しやすい箇所を中心に、重点的にチェックする必要があります。

雨漏りは、建物の構造や部位によって発生しやすい場所があるため、重点箇所を把握しておくことが重要です。

特に、以下の場所は雨漏りが発生しやすい箇所として知られており、定期的な点検が必要です。

- 屋上

- バルコニー

- 外壁

- サッシ周り

屋上は、雨水や紫外線に直接さらされるため、防水層の劣化が最も進みやすい箇所です。

ひび割れ、剥がれ、膨れなどがないか、入念にチェックしましょう。

バルコニーも、屋上と同様に雨水や紫外線にさらされるため、防水層の劣化に注意が必要です。

また、排水口の詰まりにも注意しましょう。

外壁は、ひび割れやシーリング材の劣化などから雨水が侵入しやすいため、定期的な点検が必要です。

ひび割れは、放置すると雨漏りの原因となるだけでなく、建物の構造にも影響を及ぼす可能性があります。

サッシ周りは、シーリング材の劣化によって雨漏りが発生しやすい箇所です。

シーリング材にひび割れや剥がれがないか、しっかりと隙間を埋めているかを確認しましょう。

点検頻度

RC造の建物の点検頻度は、建物の築年数や環境、劣化状況によって異なりますが、一般的には、5年~10年に一度は専門業者による点検を行うことが推奨されています。

築年数が浅い場合は5年に一度、築年数が経過している場合は2~3年に一度の点検が目安となります。

また、雨漏りなどの症状が出ている場合は、すぐに点検を行いましょう。

専門業者に点検を依頼する際の費用相場は、建物の規模や点検内容によって異なりますが、数万円~数十万円程度が目安です。

点検費用は、建物の維持管理にかかる費用全体から見ると、わずかな割合です。

しかし、点検を怠ることによって、後々高額な修繕費用が発生する可能性もあるため、定期的な点検は、費用対効果の高い投資と言えるでしょう。

メンテナンス費用を抑えるポイント

RC造の建物のメンテナンス費用は、適切な方法で管理することで抑えることができます。

計画的なメンテナンスや、自分でできるメンテナンスを行うことで、高額な修理費用を削減できる可能性があります。

定期的な点検によって軽微な劣化を早期に発見し、補修することで、大規模な修繕が必要となる事態を避けることができます。

また、雨樋の清掃や外壁のひび割れ補修など、自分でできる簡単なメンテナンスをこまめに行うようにしましょう。

などが効果的です。

長期修繕計画を立て、計画的にメンテナンスを行うことで、費用を平準化することもできます。

また、火災保険や地震保険に加入することで、万が一の災害時に備えることができます。

自分でできるメンテナンス方法

RC造の建物でも、自分でできるメンテナンスはいくつかあり、費用を抑えながら建物を維持することができます。

専門業者に依頼しなくても、日頃から自分でできるメンテナンスを行うことで、建物の劣化を防ぎ、寿命を延ばすことができます。

例えば、以下のような比較的簡単な作業は日常の掃除のついでに行ったり、DIYで行うことができます。

- 雨樋の清掃

- 外壁のひび割れ補修

- シーリング材の打ち替え

雨樋の清掃は、落ち葉やゴミを取り除くことで、雨水の排水不良を防ぎ、雨漏りを予防することができます。

外壁のひび割れ補修は、市販の補修材を使って、ひび割れを埋めることで、雨水の侵入を防ぎ、建物の劣化を抑制することができます。

シーリング材の打ち替えは、劣化したシーリング材を新しいものに交換することで、防水性を回復し、雨漏りを防ぐことができます。

まとめ|鉄筋コンクリート住宅の雨漏り修理はプロに相談

鉄筋コンクリート住宅で雨漏りが発生した場合は、放っておくと家が倒壊する危険性や、健康被害に繋がる可能性もあるため、早めに対処することが大切です。

自分で修理しようと考えている方もいるかもしれませんが、雨漏りの原因を特定したり、適切な修理方法を選ぶには、専門的な知識と経験が必要になります。

そのため、専門業者に相談して修理を依頼するのが安心です。

例えば、雨漏りの原因が防水シートの劣化だと思って、自分で防水テープを貼ったとしても、根本的な解決にはならず、また雨漏りしてしまう可能性が高いでしょう。

また、ひび割れを放っておくと、そこから雨水が入り続けて、家の骨組みである鉄筋が錆びてしまう可能性があります。

鉄筋が錆びてボロボロになると、家が弱くなり、地震が起きた時に倒壊してしまう危険性も高まります。

この記事では、鉄筋コンクリート住宅の雨漏りの原因や修理方法、費用などについて解説してきました。

これらの情報が、雨漏りでお困りの方の参考になれば幸いです。

雨漏り修理は、専門的な知識や技術が必要な作業です。

雨漏りの原因を特定したり、適切な修理方法を選んだり、正しく工事を進めたりするためには、専門家の力が必要です。

そのため、自分で判断して修理を行うことは避け、専門業者に依頼することをおすすめします。

鉄筋コンクリート住宅の雨漏りでお困りの方は、ぜひ一度、専門業者に相談してみてください。

専門業者は、雨漏りの原因を的確に診断し、適切な修理方法を提案してくれます。

また、工事費用や保証内容についても、詳しく説明してくれるので、安心して修理を依頼することができます。